|

|||||||

|

||

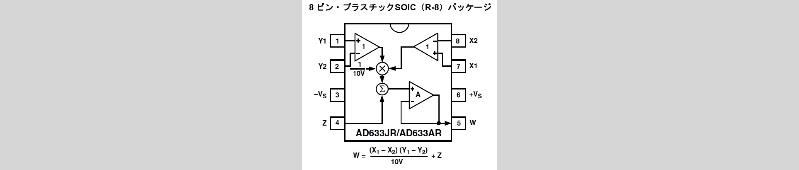

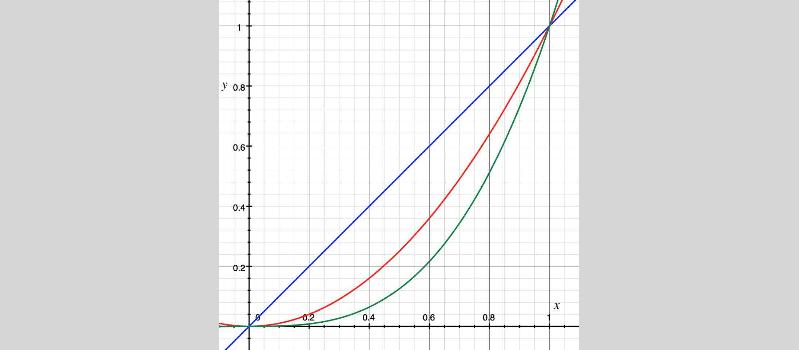

古くはNJM4200というICがあり、DCCやリニアMPXで使いました。NJM4200は電流入力電流出力で外付けの定数で設定する必要がありましたが、AD633は電圧入出力で簡単に設定できます。さらに電源電圧は±15VでOP AMPと組み合わせが簡単です。XとYの入力があり、同じ信号を入力すると二乗された出力が得られます。二乗された出力と入力をXとYに入力すれば三乗の出力が得られます。入力振幅に対する出力振幅に注意が必要です。二倍角は二乗していますので振幅も二乗されます。三倍角は三乗しますので振幅も三乗になります。 y=x(青線)、二乗(赤線)、三乗(緑線)をグラフにします。 |

||

|

||

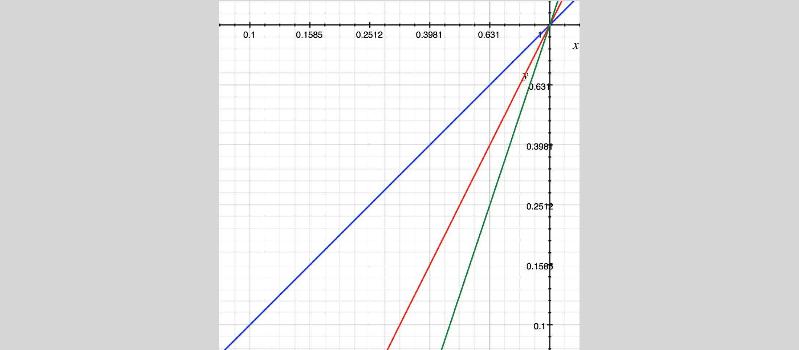

歪率ですので0〜1の間に注目します。軸はリニアですので二乗三乗は曲線になります。これを、dBの元になる対数軸に変換します。 |

||

|

||

二乗の傾きは元の二倍、三乗は三倍の傾きになり、元に対し急激に振幅が変化します。歪は元に対し二乗や三乗の成分が加算されて歪率はパーセントで表示されます。例えば歪率3%となるのは、元の青線のどこか一箇所での値を意味します。アンプなどでは、定められた歪率に達する出力値が定格出力となります。楽音信号のように常に振幅が変化している場合、出力に重畳する歪成分の振幅も変化し、歪率(比率)が変化しています。 |

||