Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

AA-2 制作

Trans Linear Bias AMPの試聴するには筐体に納める必要があります。使っています筐体はLM3886でAA-1として制作したものです。

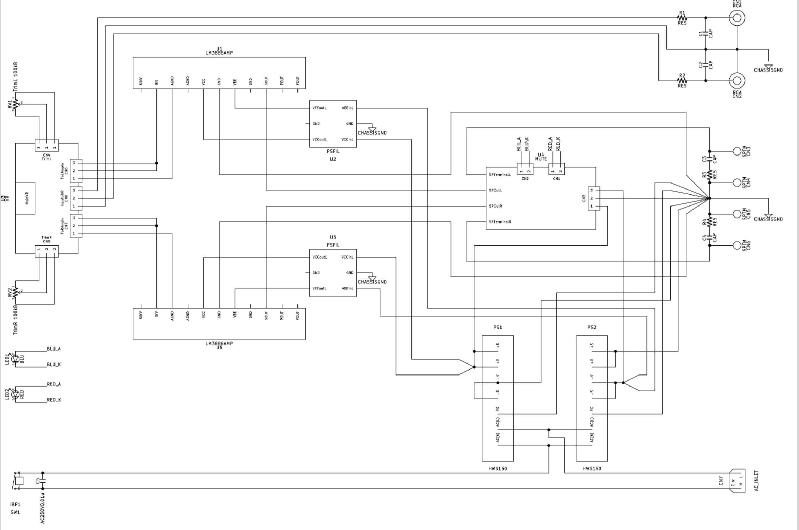

電源はTDL Lambda のスイッチング電源HSW150-24をシリーズに接続し±24Vを得ています。アンプ出力は25W8Ω程度ですが、自室で聴くには充分です。なぜスイッチング電源の採用に至ったのかについて少し補足します。今では当たり前のように使われているPWMデジタルアンプを初めて聴いた時に、リニアアナログアンプとは違うよく伸びて躍動感のある低音に驚きました。しかし、PWMのクロック周波数は100‾300kHzで出力にLPFが不可欠で可聴帯域内へ影響を与え、高域の表現力は限界を感じました。トランス整流方式で低音が違って聞こえるのは、クロック周波数で電力を要求しており常に容量性だからと推測します。つまり、低域を増幅するにしてもクロック周波数が重畳されています。電源の性質が一定であることがポインントと考えます。リニアアナログアンプでスイッチング電源を採用し電源の性質を可聴帯域内で一定に保てます。

スッチング電源を使用したところ、低域は電源トランス方式では得られない質の高いよく伸びて躍動感が得られましたが、高域に向けエネルギーが厚くなり聴感バランスが右上がりになり刺激的になりました。この傾向は電源トランス方式でショットキーバリアダイオード:SBDを実験した時と同じです。高耐圧のSBDが手に入りやすくなった時に沢山の製作記事が発表されましたが、今はオーディオアンプで積極的に使う例は少なくなったようです。SBDは一般の整流ダイオードに比べ聴感のエネルギー感が充実します。しかし、その充実が高域に向かって増加するので高域上がりで刺激的な音質になるので好まれなくなった要因の一つと思います。高域に向かってエネルギー感が増加するのを避けるためにLによるフィルターが考えられます。直径10mmで10-1/2ターン数の空芯コイルを作成し実験したところ穏やかなバランスになりました。しかし、少し高域が物足らなく感じたので5-1/2ターンに減らしました。まだ効きすぎに感じたのでさらに2-1/2ターンにまで減らし、よい感じになりました。空芯コイルのインダクタンスを計算したところわずか0.15uHでしかなく、周波数特性をシミュレーションしても可聴周波数のはるかに高い周波数でしかインピーダンスは上昇しませんが、不思議と聴感バランスを整えるには有効で、不思議です。

主な部品

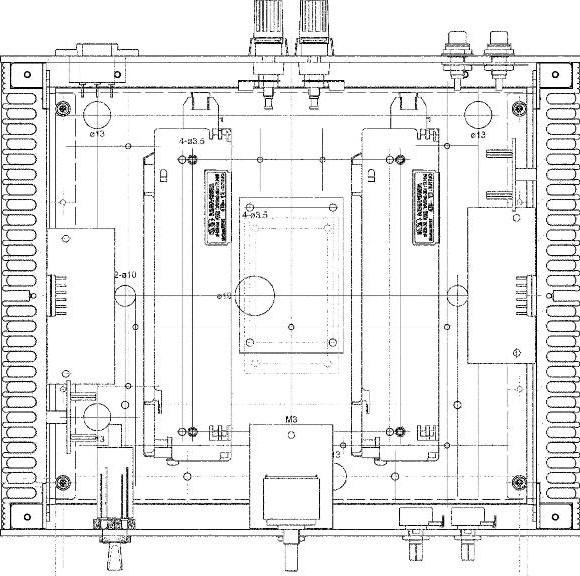

・ケース:タカチ電機工業 HY133-28-23SSを使用しました。前回のトランス式では、OS133-26-23で、放熱器2個を内蔵させていたのでスイッチング電源が入りません。そこで、側板が放熱器となっているHYシリーズにしました。

・ボリューム:トランス式では24型単連ボリュームを2個でしたが、使い勝手が良くないので2連のアルプス電気製27型(RK271)を使用します。

・バランスボリューム:ステレオ再生ではLとRの音量が揃っていることが重要です。増幅回路の利得が一致していてもスピーカーや、部屋の特性により微調したくなります。昔は、バランス専用のMNカーブの2連ボリュームがありましたが入手不可能です。そこで、単連ボリュームを2個追加しました。通常は最大位置で使用し、左右どちらか音量が大きく感じる側を絞るトリム機能としました。

・電源スイッチ:フューズが不要となる日幸電機製サーキットプロテクタ IBP-1 3A を使用します。

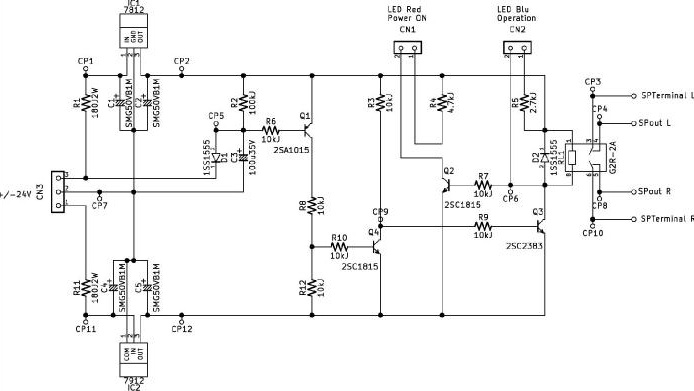

・リレー回路、ボリューム取り付け、空芯コイル取り付けをサンハヤト感光基板 NZ-P10Kで製作します。LM3886にはMute端子が備えられており、電源投入後、しばらくして出力を得ることは可能ですが、念のため時定数回路でリレーを作動させるようにしました。

・配線材:電源、スピーカー出力、GNDラインは、AWG18でインピーダンスの上昇を避けます。LとRのLM3886 MP基板は左右の放熱器(側板)に取り付けており基本的に左右対象ですが、実際の配線ではLとRで長さが異なります。配線は長さを各々で最適化すると見た目は良くなりますが、左右の配線の長さを同じにしたいので、長い方に合わせて余らせています。

構造レイアウト:必要な部品をケース内に収める構造レイアウトです。

ノイズ対策:配線確認後通電したところ、スイッチング電源のノイズが盛大で驚きました。空芯コイルを利用しコンデンサを追加しπ型フィルターとし、少し低減できましたが不十分です。スイッチング電源はシャーシにネジ止めでフレームで接しています。厚紙でスペーサーを作り、TO-220を放熱器に留める際に使用するフランジ付きの絶縁ワッシャを介し固定しました。スイッチング電源のフレームのGNDは、FG端子をシャシーGNDに配線します。完全に影響がない状態にはできませんが、妥協できるレベルになりました。

TLBは、LM3886基板と同じ位置に収まるようにいました。

・残留雑音: LM3886実装で、聴感補正なし 140uV、補正あり 2uV スイッチング電源ノイズが観測できます。トランス式より6dB悪化していますが、可聴帯域外の成分なので、聴感への影響は軽微です。スペクトラムアナライザーで500kHzまでの周波数成分を観測するとおよそ75kHzにスイッチング成分が見えます。その量は、8Ωフルパワーの-70dBほどです。

スイッチング電源を用いたことによりトランス電源では得られない、魅力的な音色が得られました。しかし、スイッチングノイズは改善する必要があります。スイッチング電源はトランス電源よりノイズが多くオーディオには使い物にならないという意見もあります。しかし、トランス電源では避けることのできない可聴帯域内の変曲点の方が音質を阻害する要因と考えています。トランス式でも必要以上に大きなトランス、大容量平滑コンデンサの組み合わせで可聴帯域内の変曲点の影響を少なくすることは高額機である程度可能ですが、本質的な改善とは言えません。スイッチング電源はノイズの問題で嫌われていますが、工夫次第で実用上問題のない状態に追い込むことは可能です。個人レベルであれば市販の汎用スイッチング電源で、まずは実験することをお勧めします。オーディオに特化したスイッチング電源を自作することは技術的に可能ですが、商用電源の一次を取り込まなければならず安全規格の適用となります。安全を証明する試験を実施し確認するには、かなりのコストと日程をかける必要あり、残念ながら個人では難しいことです。スイッチング電源による音質改善を認識してもらいメーカーによる今後の開発を望みます。