Since: 14,Octorber 2004 : Reviced 2, September 2025

AQ-02制作 3

・組み立て

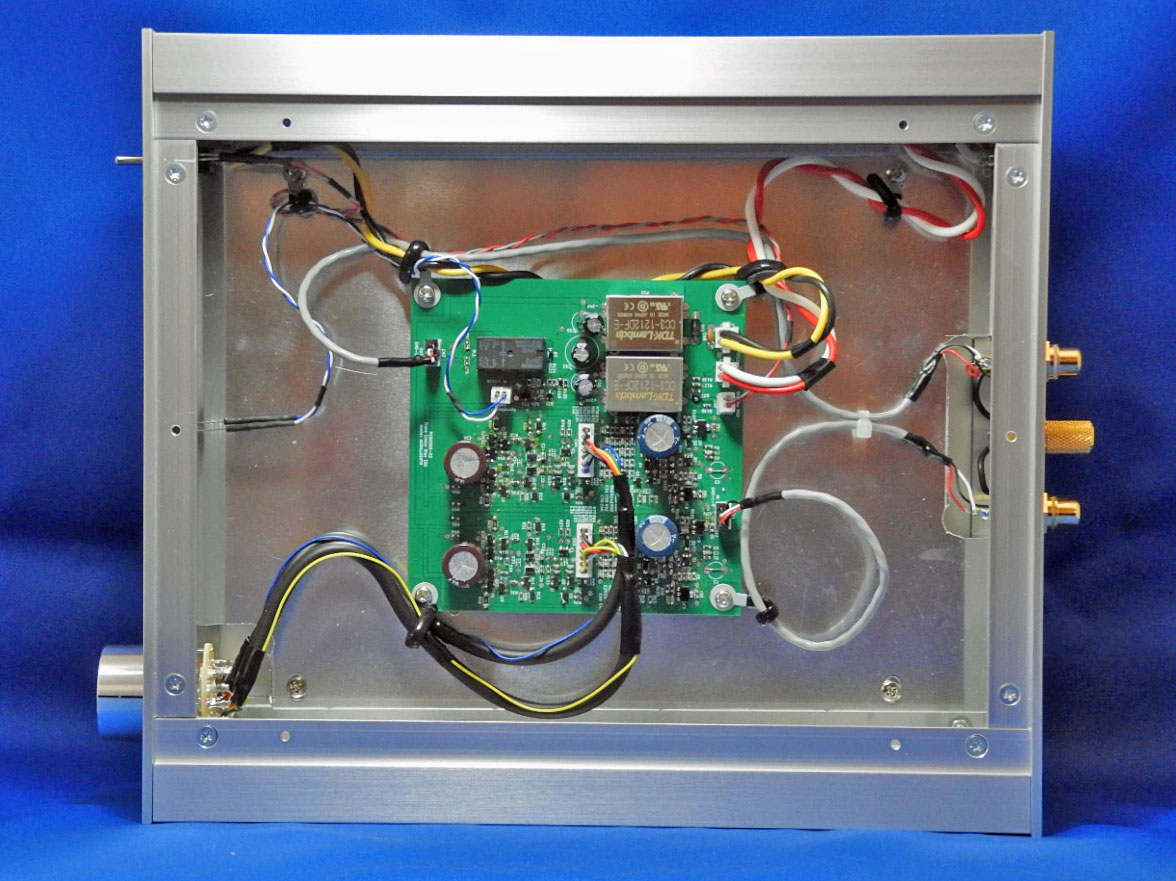

CC3-1212D-FEは出力電流が140mAを超えると保護回路によりシャットオフします。どこかに間違えがあると通電が出来なくなります。最初は外部電源の±12Vを使うことをお勧めします。R133とR134を外すと差動3段電圧増幅段とTLB出力段が切り離され、各々を確認することが出来ます。TLB出力段を組んで、ゲイン1であることを確認してから、差動3段電圧増幅段を組むと良いと思います。LchはCP20とCP11,RchはCP57とCP48を配線すると局部NFBが成立し安定します。±12Vでは初段のTL431定電圧動作はしておらず9V前後の電圧となりますが、動作確認はできます。電圧増幅段と出力段をR133とR134で結び、CP22とCP15、CP59とCP52を配線し、38dBのフラットアンプとして動作させます。±12Vの時、各chの消費電流は28mA前後で、トータル56mAを確認し、CC3-1212D-FEを装着します。±24Vの時、1ch当たり30mA、トータル60mAとなります。

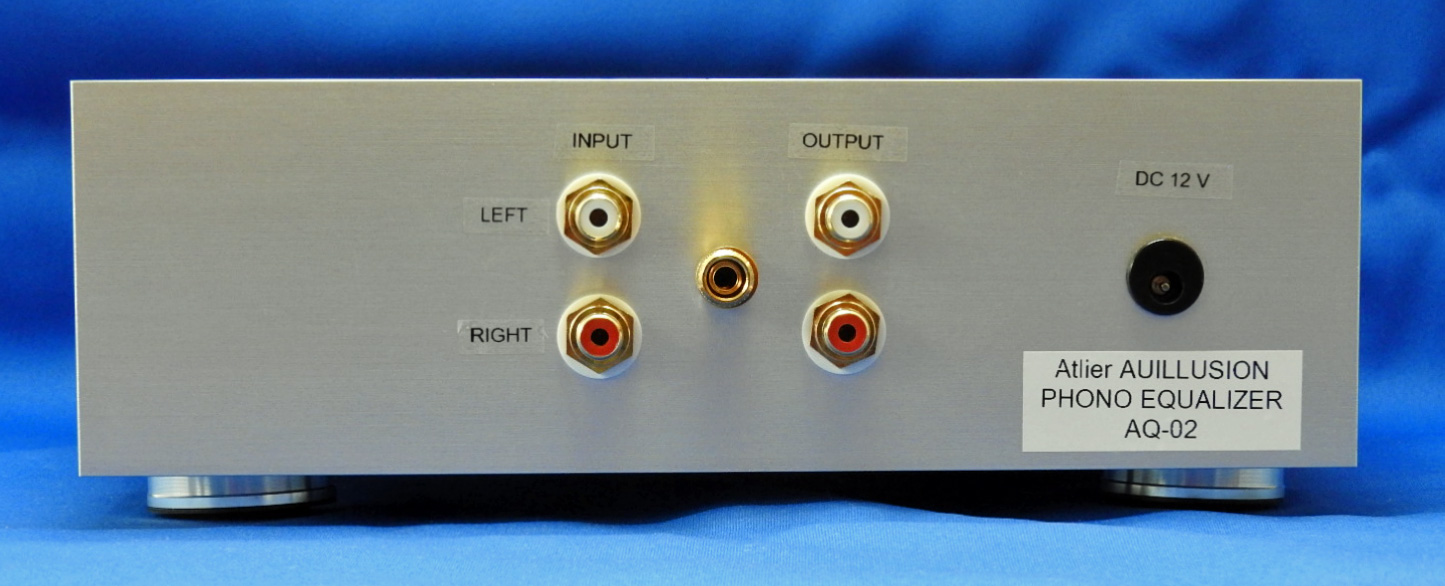

・ケース

DAC-01と同じタカチ電機工業のOS70-26-23を使用します。基板が小さいのですが、サイズをそろえました。サブシャーシAC26-23も使用します。ロータリースイッチとRCAジャックが当たるので、その部分は切り欠きます。LEDもDAC-01と同じ取り付けです。

・性能

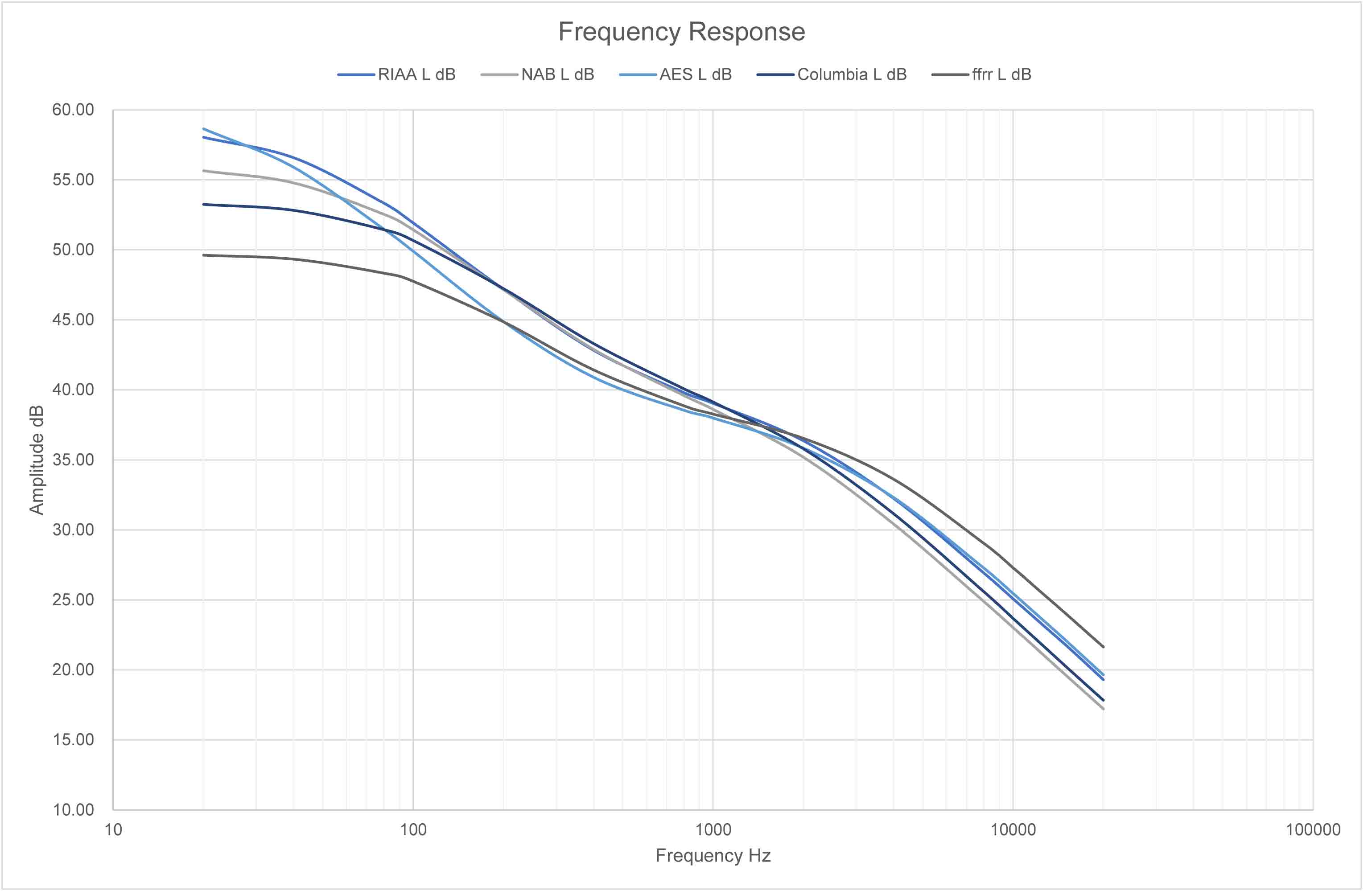

周波数特性の実測は、

1kHzのゲインは、38~39dBです。この測定値と伝達関数の計算値都の偏差は、1kHz 0dBで正規化すると、±0.3dB以下でした。

シミュレーションでは0.1dB以下でしたが、実機のCR値の誤差だけでなく、測定分解能と環境ノイズの影響を受けていると推測します。おそらく測定誤差が大きいと思われます。

・試聴

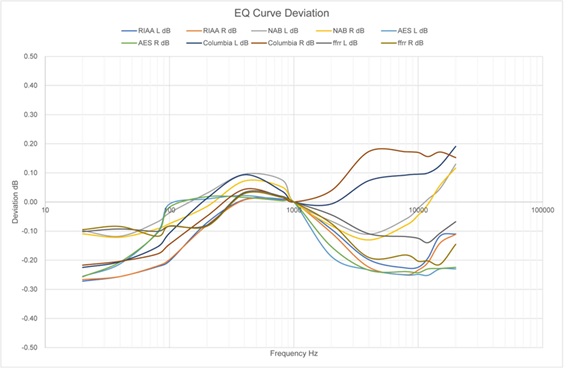

AQ-01から、ベールを一枚剥いだような、見通しの良い活が良く、以前の環境では高域寄りのバランスで好みではなかったカートリッジが意外とよく聴こえ、この盤はこんな録音だったのかと驚きで試聴が続いています。それほど古い年代のカッティングの盤がないのでRIAA以外のEQ Curveの必要性を感じていないのが現状です。RIAA以外のEQ CurveをRIAAで再生するシミュレーションです。1kHz 0dBとなるように補正しています。

20HzでffrrをRIAAで等化すると+8.2dB、AESで-2.3dB、20kHzでNAB, Columbiaで+1.9dB、ffrrで—3.1dBの周波数特性の乱れを生じます。高域に関しては概ね±3dB程度で深刻な誤差とは言えません。低域はffrrが大きく乱れますが、NAB, AES, Columbiaは許容できる範囲と思えます。真剣に追い求める場合は周波特性だけでなく位相特性も重要なので適正なEQ Curveでの再生が望ましいとも言えます。