Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

Bass Enhancer 1

音楽を聴いていて曲によっては、もう少し低音を充実させたいな、と思う時があります。その時に、スピーカーシステムを取り換えるのは負担が大きいのでサブウーファーを追加してみると言う方法が考えられます。しかし、サブウーファーで低音の量を増やすのは容易ですが、メインスピーカーとの音色を調和させるのは想像以上の手間がかかります。思い通りの音色が得られず妥協して使い続けるか、使うことを諦める、のどちらかになる可能性が高いのが現実です。うまくサブウーファーを使用することはかなり稀と言えます。

そこで、小口径のスピーカーを使ったPCスピーカーや、ラジカセのような機器で広く使われています。それらより大型のスピーカーでも効果が得られましたので紹介します。

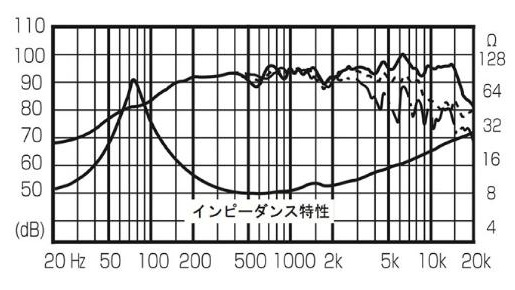

スピーカーは専門ではありませんが、どのようなものなのかを簡単に述べます。代表的な特性と言う意味で某社のデータ―をお借りし例えます。

スピーカーの素性を語るには、(音圧)周波数特性とインピーダンス特性が一般的です。

周波数帯域は中域の音圧から10dB下がった範囲で、この場合は75Hz~20kHz以上と読み取れます。インピーダンス特性の左の75Hzのピークは自己共振周波数f0でこれ以下周波数の音圧は空気を効果的に駆動できなくなり聞こえ辛くなります。(コーン紙の面積と質量が大きさと磁力に依存しますので、大口径のスピーカーほど周波数が低くなるので低音再生は有利になります。)ボイスコイルは20Hz以下まで信号に応じ前後に動きますが小口径でコーン紙の面積が少ないと暖簾に腕押しではないですが動かせる空気の量が少なく効果的に音圧が得られずおのずと限界はあります。

しかし、f0以下の周波数特性を持ちあげることで低音を強調することは可能と考え実験を行いました。

低音を持ち上げるトーンコントロールのBASSがあります。100Hzで+10dB程度が一般的です。BASSをMAXにしますと、中音も引きずられて持ちあがり不自然な音になります。この現象を回避するには目的の周波数だけを持ち上げなければなりません。

回路構成

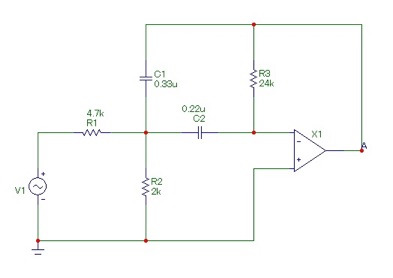

・バンドパスフィルター: 目的の周波数だけを持ち上げ強調します。多重帰還形バンドパスフィルターを用います。例としてWebにあります「フィルタ計算ツール」を用いf0: 100Hz、Av: -2倍、Q: 2で計算した定数を用います。

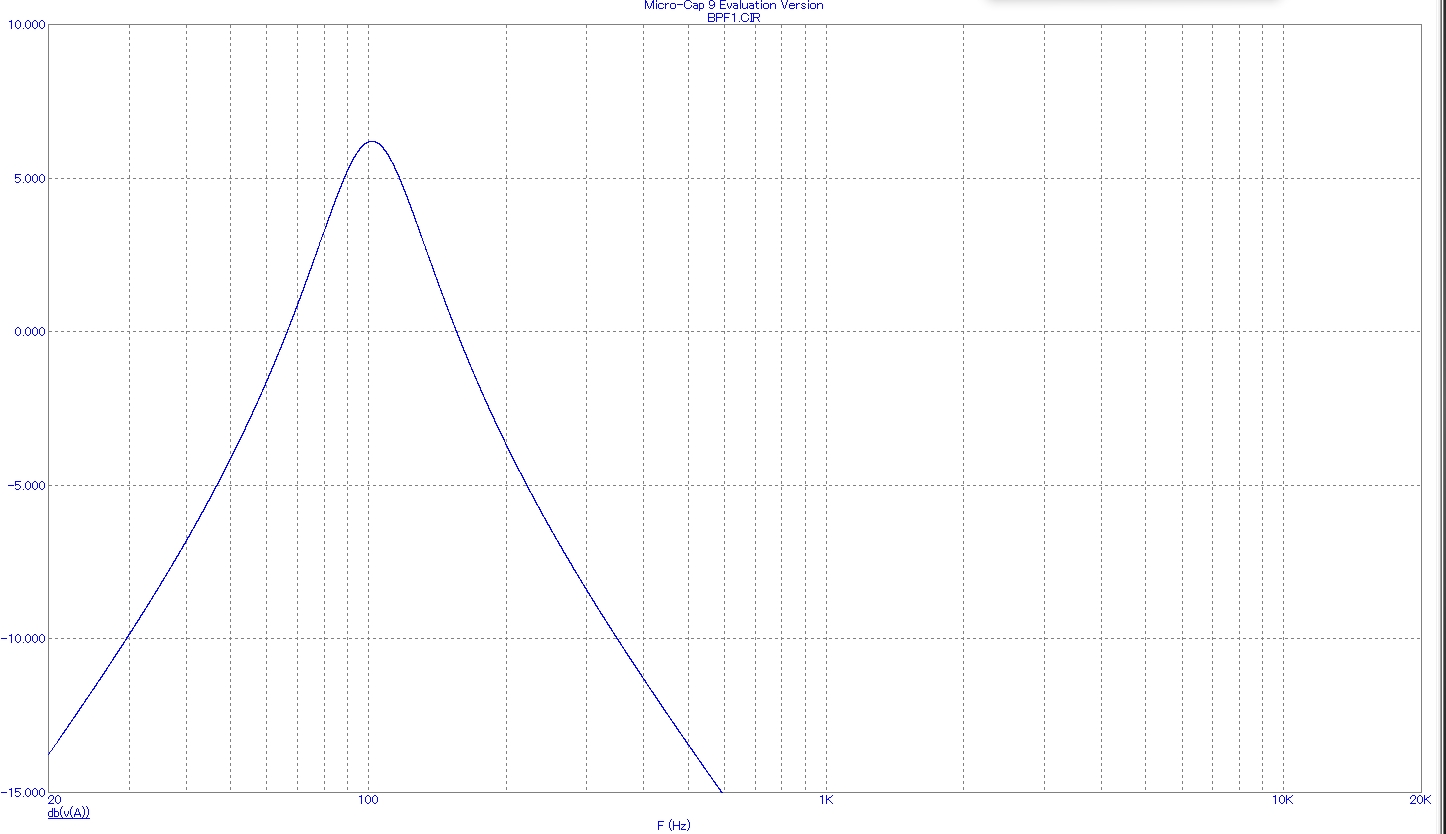

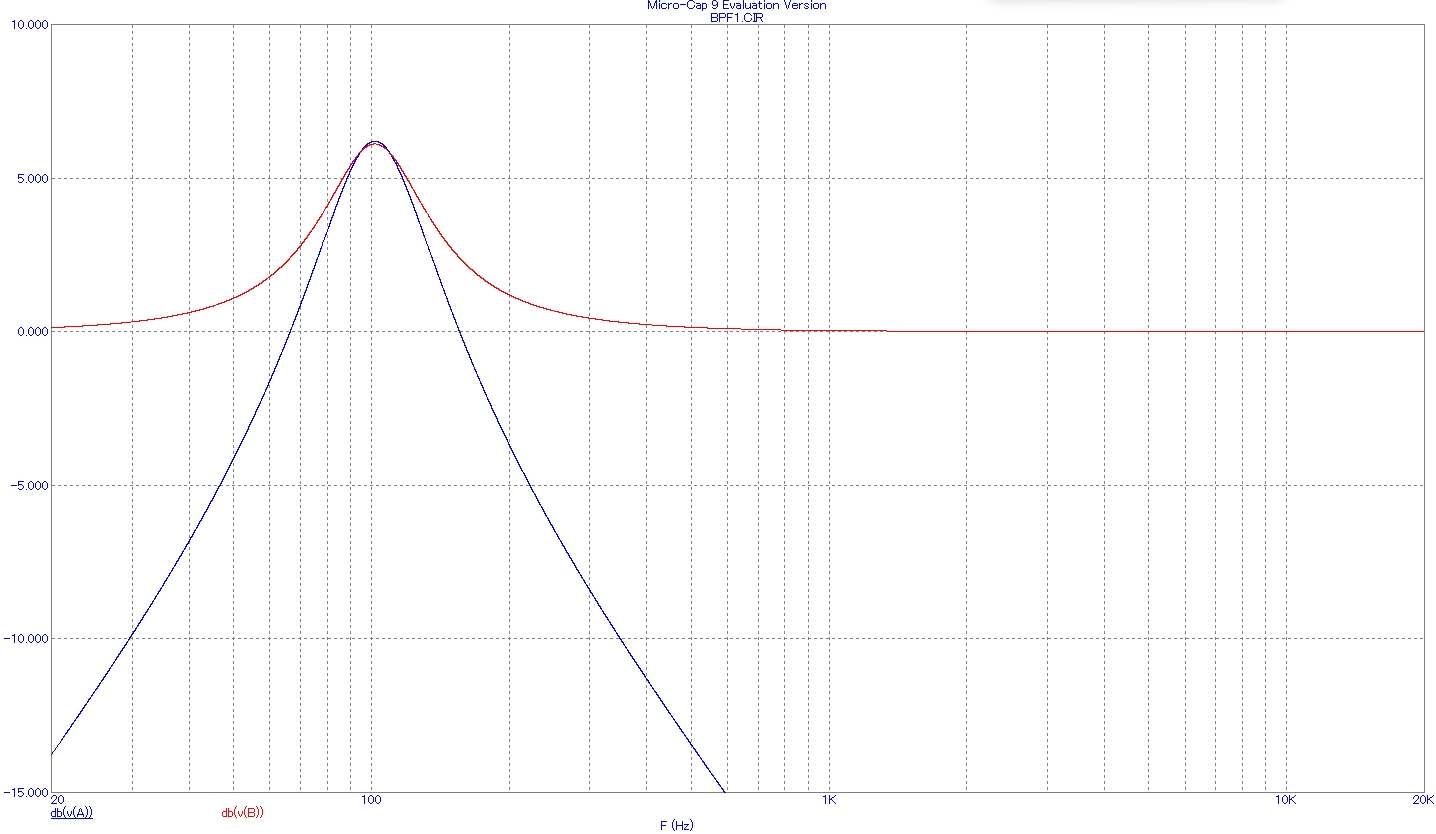

周波数特性は、

となり、100Hzが急峻に上昇します。

しかし、このフィルターだけでは100Hzから離れた周波数は減衰してしまいますので、他の周波数は0dBを維持させるために、元の信号との加算器が必要です。加算器で強調帯域を加えると、

となります。

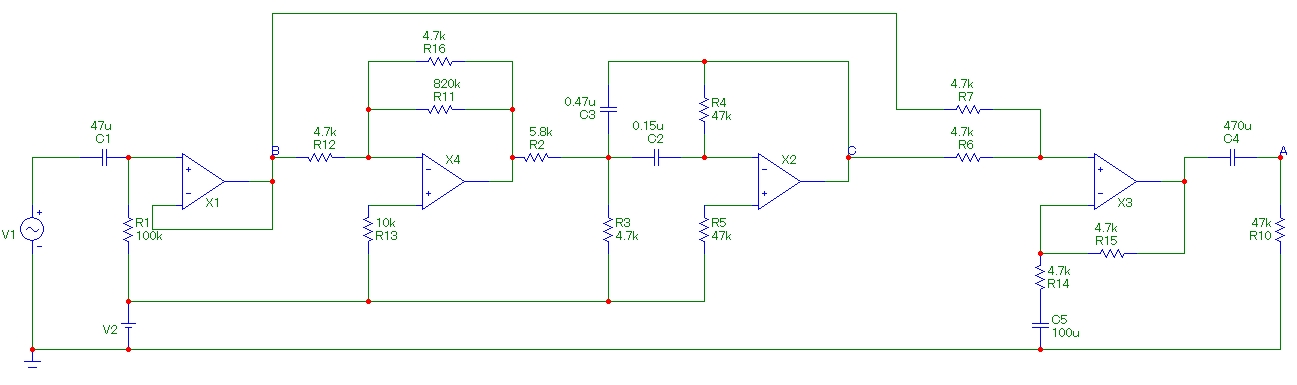

この特性を盛り込み回路を構築します。

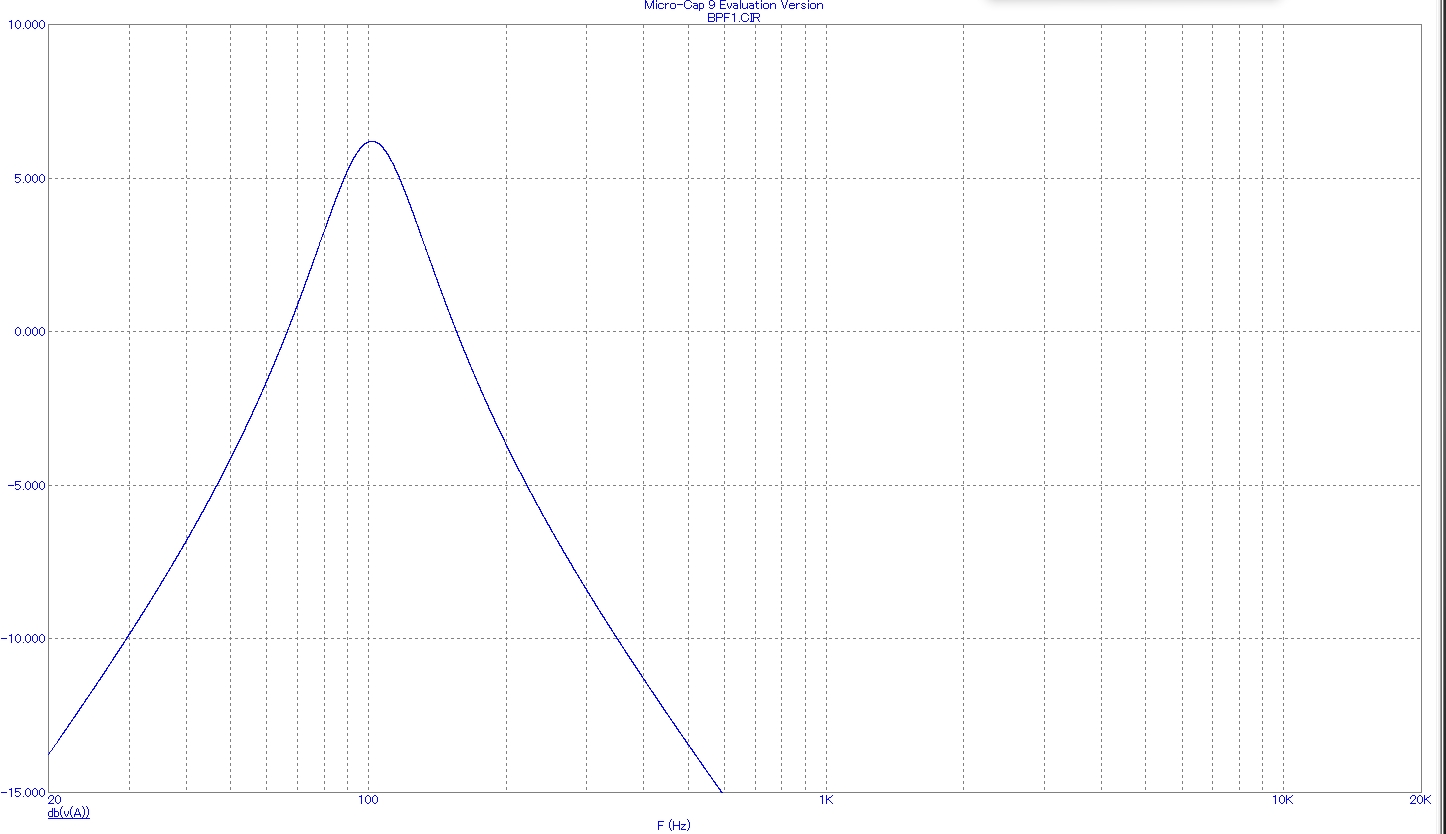

この回路の周波数特性は、

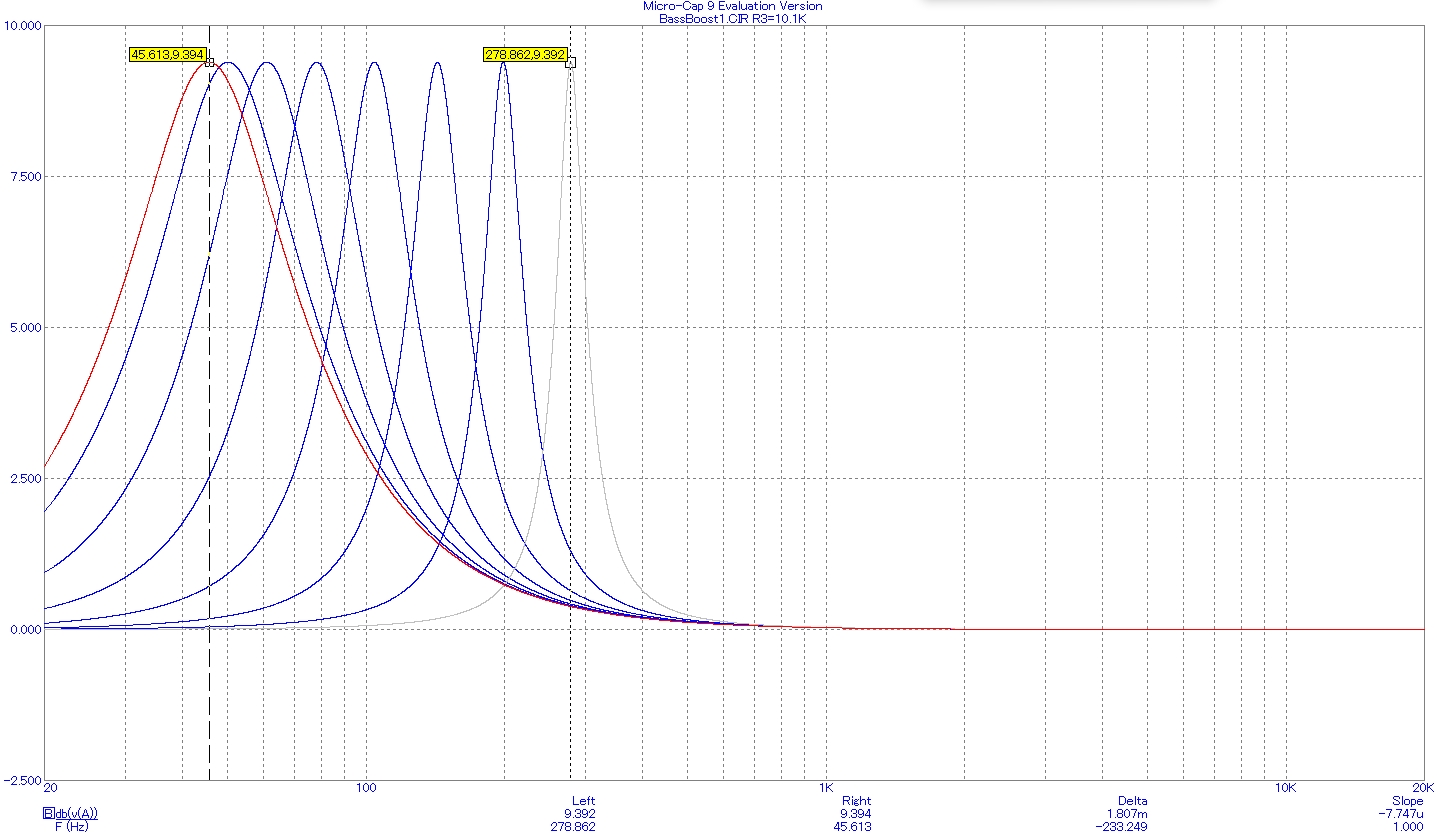

スピーカーに合わせるために強調する周波数を可変する必要があります。回路図のR3を100Ω~10.1kΩまで変化させると、

278Hz~45Hzの間で変化させることが出来ます。設計値の54Hz以上ではQが上がりますが実験なので良しとします。

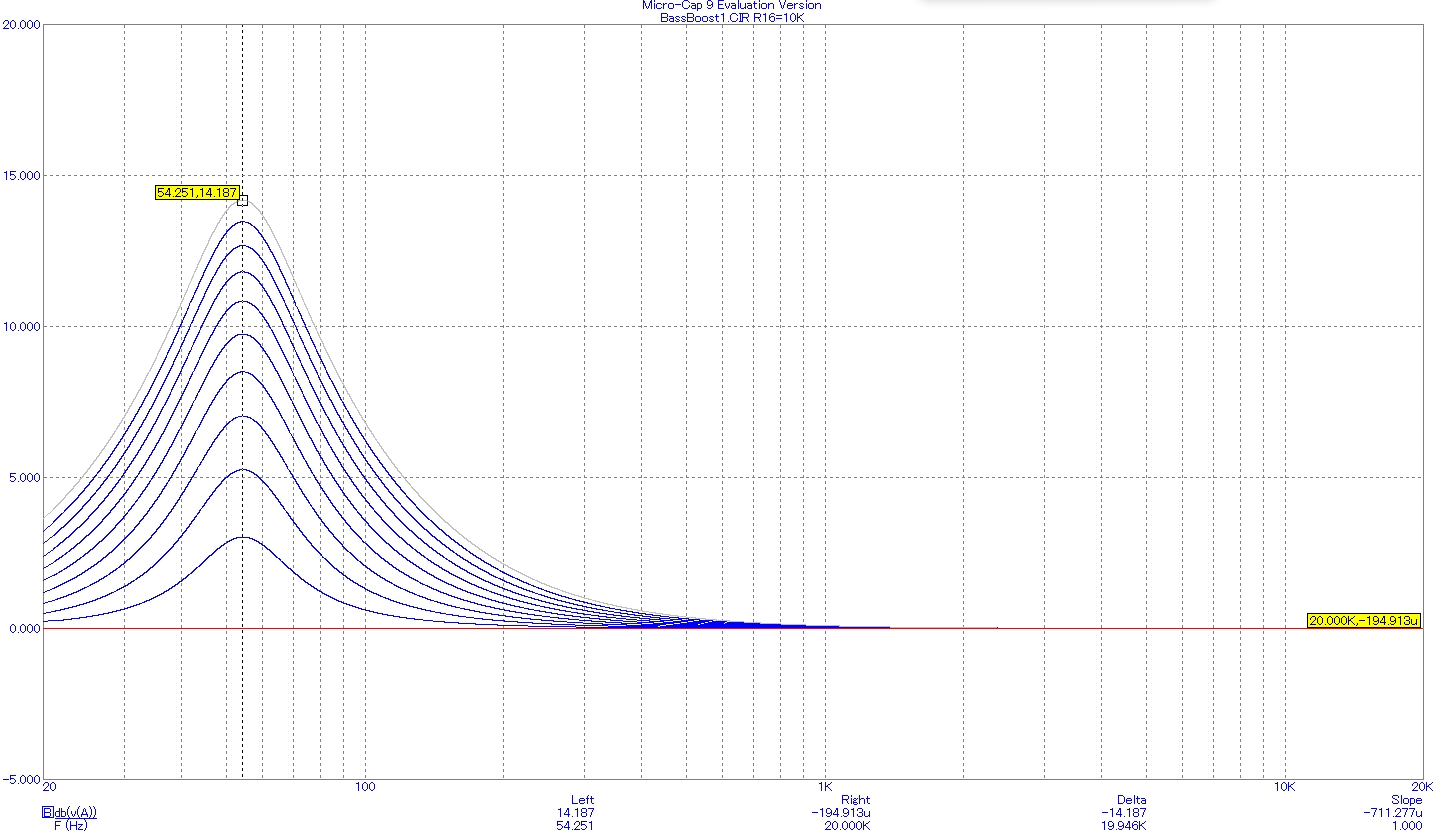

強調する量は、R16を0Ω~10kΩまで変化させると、

フラッとから+14dBの間で変化させることが出来ます。

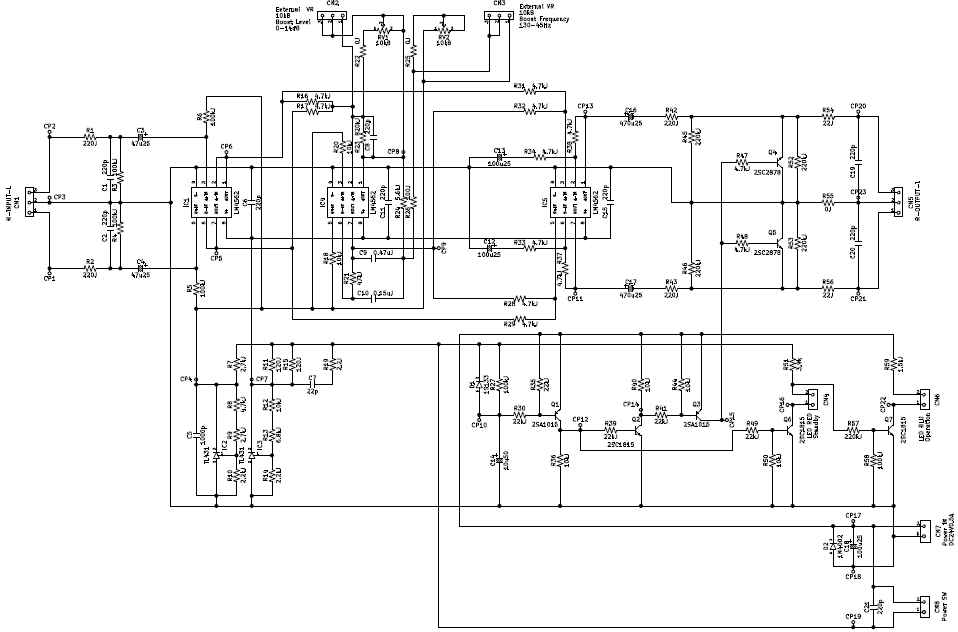

このシミュレーションの結果を踏まえ、実験用の回路図を作成します。

電源はダイナミックレンジを考慮しDC-DCコンバーターによる±12Vを予定しましたが、まずは実験なので+24VのACアダプターとします。音質の劣化を最小限にするためTL431によるシャントレギュレータを用い21.5Vに設定し、各OPアンプの動作点は同じくTL431によるシャントレギュレータにより10.8Vを与えます。入力から出力までの遮断周波数は0.2Hz以下に設定します。OPアンプはこれまでの経験からディスクリート構成のアンプに匹敵する、音色の劣化の少ないLM4562(LME49720)を使います。L/R入力信号はIC1でバッファされ、低域強調成分は主に中央に定位しますのでMONOに合成します。MONOとなった信号はIC4のピン2に入力し反転アンプでRV1によりレベル調整を行いIC4の反対チャンネルに構築した多重帰還形バンドパスフィルターで強調する周波数をRV2により決めます。低域強調された成分は、IC5でバッファされたL/R信号に加算します。

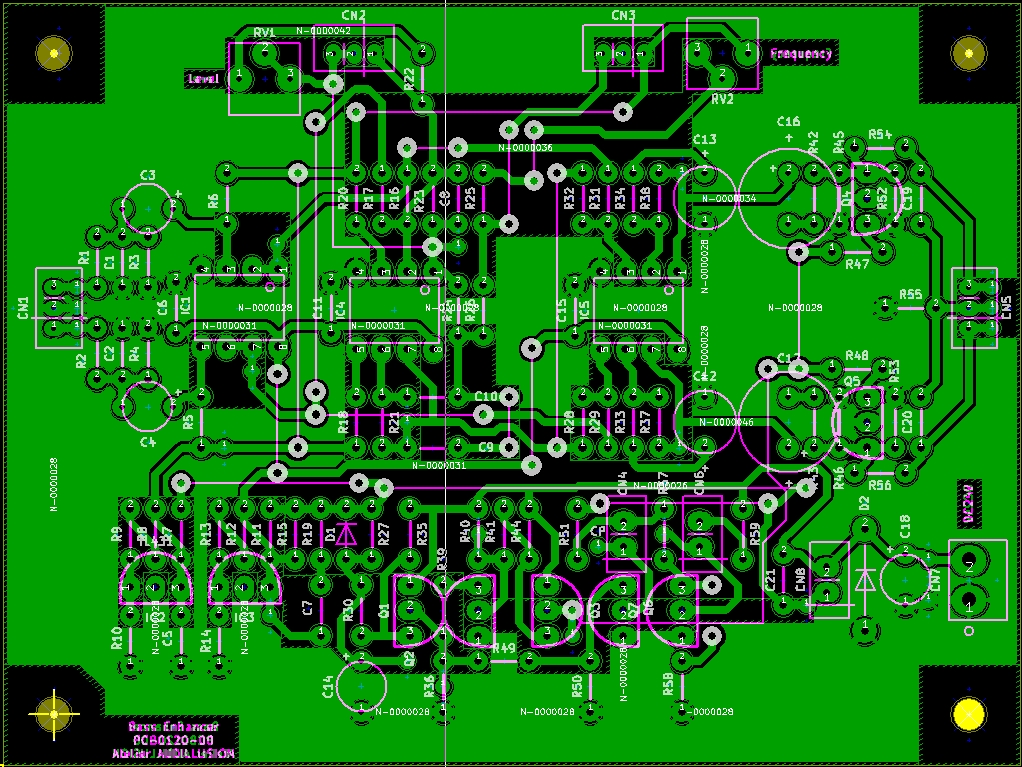

この回路図はKiCADで作成しました。KiCADはフリーのアプリケーションで回路規模の制約はなく、PCBアートワークまで連続して作成できる極めて有効なソフトです。回路図を描き上げ、各部品のマクロを作成すると結線情報まで網羅され、部品を配置し配線を行うことが出来ます。部品の忘れなどが起きず間違えの無いPCBが作成できます。また、簡単に塗り潰しの版を作成できますので、エッチング時間を少なくすることが可能です。

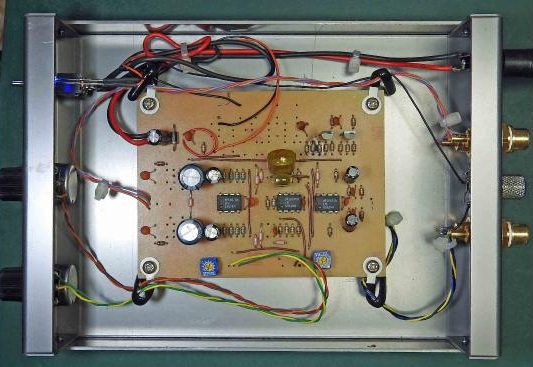

この結果を、インクジェットフィルムに印刷し、感光基板に焼き付け現像しエッチングを行うと簡単にオリジナルPCBを作ることが出来ます。実験を行うには最適の手法と言えます。作成したPCBは、このようになります。アートワークは部品面視ですが出来あがったPCBはパターン面視で逆転しています。

出来あがった基板に部品を挿入し半田付けを行い十二分に確認してから必要な配線を行い通電します。発煙発火が起きなければ、CP7(IC3 Anode)が21.5V、CP4(IC2 Anode)が10.8Vであることをテスター等で確認します。この回路は強調周波数以外では利得1でAUX等のLineレベルの信号を扱います。ソース機器とアンプの間や、TAPE MONITOR、Adaptor端子に接続しスピーカーから音楽が流れればOKです。

実験機はQ1~Q6のPower ON/OFFのMute回路を組み込みませんでしたので、アンプの電源を入れる前に実験機の電源を入れておきます。

調整方法

スピーカーの周波数特性を測定して強調特性を決めるのが正攻法ですが、対象となる周波数は100Hz以下です。100Hzの一波長はおよそ3.4mです。住空間では天井高は2.5m程度なので、部屋の音響特性が測定結果に影響を与え判然としない結果となります。メーカーの無響室でさえ100Hz以下の測定結果は参考値扱いです。音楽を再生しながら聴感での調整を行います。強調レベルVR1を最大にします。使う音楽は低音打楽器が連続する、例えばEagles “Hell Freezes Over”の”Hotel California”のイントロ部分、Pink Floyd “Dark Side Of The Moon”の”Speak To Me”の心臓の鼓動のようなイントロ部分、Jennifer Warnes “The Hunter”の”Way Down Deep”のイントロ部分等を使います。

低音打楽器の音をスピーカーが空振りしないで力強く低音が伸びた感じになるように強調周波数のRV2を注意深く回しながら探します。このままでは強調過多なのでRV1で心地よく聞こえるところまでレベルを下げます。数回繰り返しRV1とRV2を決めます。他の特に低音に特徴の無い曲も再生し不自然さを感じず、効果が得られるまで繰り返し調整します。

この回路に限らず周波数特性を変化させる方法は効かせ過ぎないように調整することが肝心です。もう少し効かせたいなと思う一歩手前が落とし所です。ある曲では効果が抜群だが、別の曲では不自然とならないように調整します。

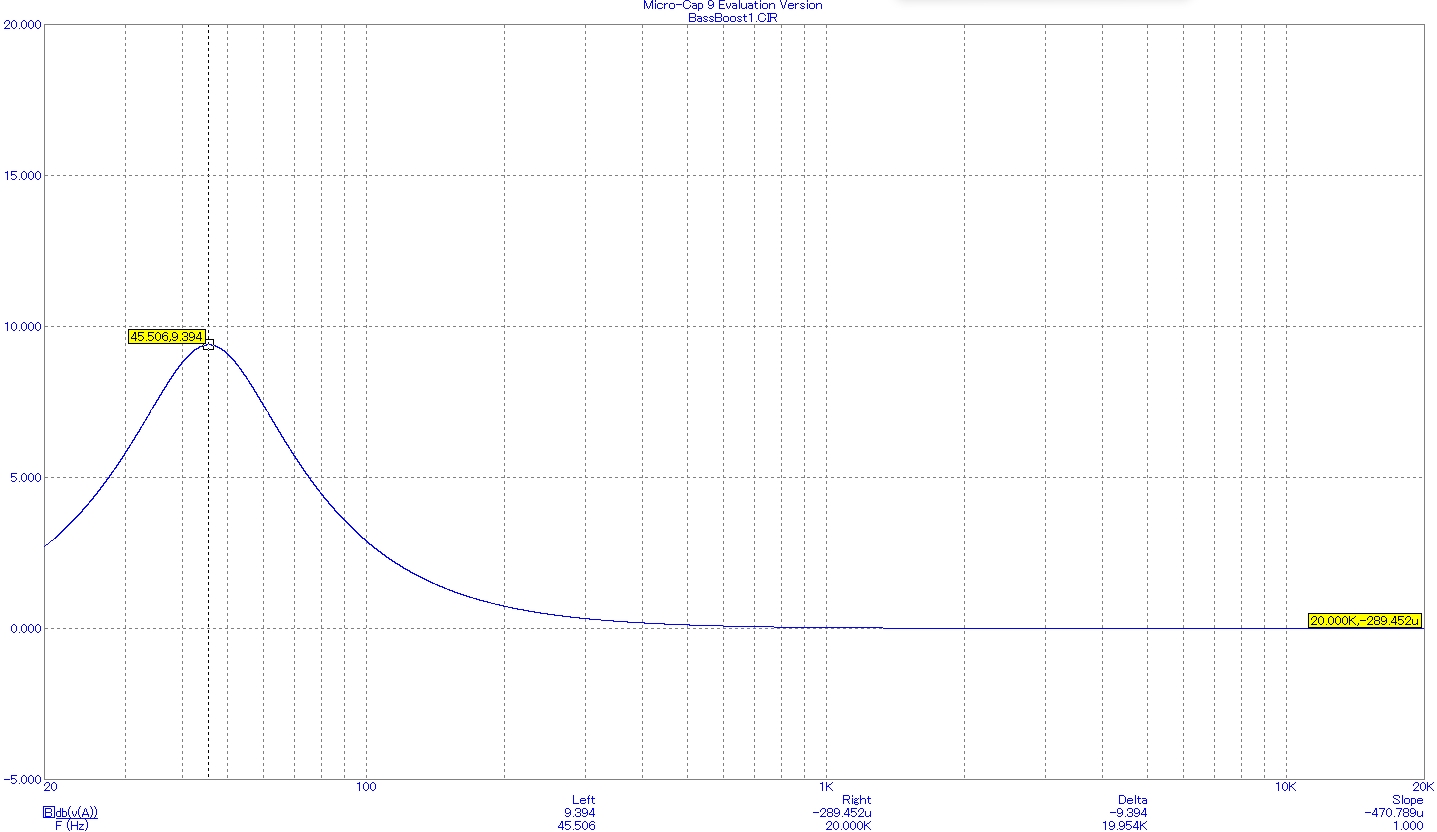

使用しているALR Entry XLの場合、f0: 45Hz、Av: 9dBで、周波数特性はこのようになります。

小口径のYAMAHA NS-10MMでは、f0: 75Hz、Av: 10dBです。もう少しAvを高くしたいところですが、試聴音量では小口径ウーファーではボイスコイルのストロークを使い切ってしまい異音が発生します。再生環境によりf0やAvは変わりますので、聴きながら微調整を行い最適化することが大切です。小口径システムでは、低音を限界まで追求するよりは、大口径システムの持つゆったりした感じが得られれば効果があると考えます。