Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

グランドライン 1

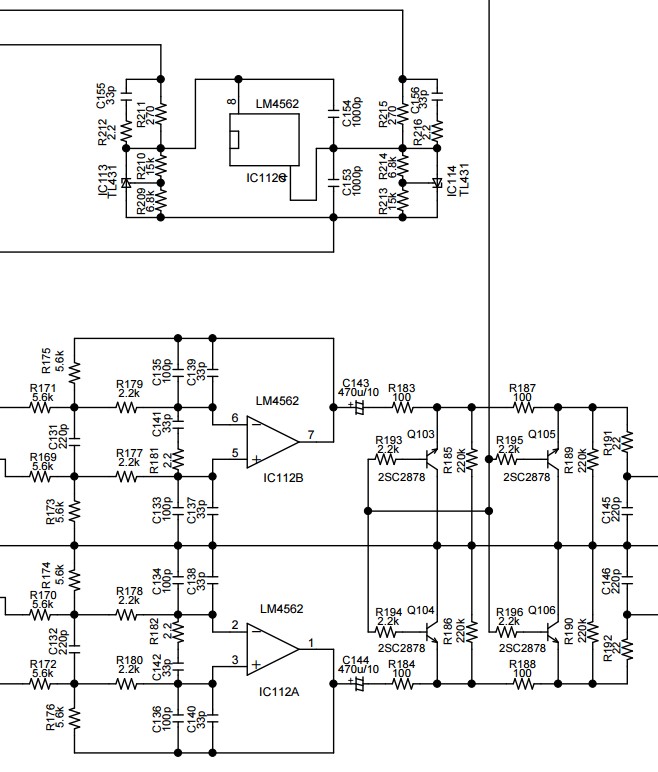

オーディオ回路を考える時、回路図では線で結べば繋がり、シミュレータは動作します。回路図で結んだ線のインピーダンスはゼロと認識されます。しかし、実際には銅の線材で、僅かですが抵抗値があり、インピーダンスも持ちます。この僅かなインピーダンスが、音質劣化の要因になります。DAC LPF回路図を例に、どのような性質があるか考えてみます。

・グランド線:信号だけでなく電源のリターンを受け持ちます。能動素子の動作基準です。回路図では電位・インピーダンスはゼロと考えます。

・電源線:このインピーダンスは、電力のロス起こしますのでインピーダンスは小さい必要があります。供給する回路の消費電力がインピーダンスになります。Ωオーダーのインピーダンスを考える必要があります。メインアンプは電源線から供給を受け出力でスピーカーを駆動します。メインアンプは電源の一部と考えます。電力のロスとなりますので小さい必要があります。

・信号線;小信号送り出しでは100Ωオーダー、受け側はkΩオーダーです。ロスはさほど気にする必要はありません。しかし、信号ラインは最短が望ましいと考えられています。

・制御線:ミュートや切り替え信号を扱っており、動作が確定した後は、スタティックな状態が維持されています。駆動する側に出力インピーダンスが存在し、受け側のインピーダンスが高いので、信号線より重要度は低いと言えます。

回路図は、信号の流れに沿って考えを整理します。グランドは記号を用いて簡略化しがちです。しかし、一手間かけて、グランドの流れも整理しておくことが重要と考えます。優先順位はグランド線、電源線、信号線、制御線です。さらにパターン設計ではグランドの流れは最重要で回路が円満に動作するかの命運を左右します。一筆書きで太さが変わらないように設計することが不可欠で、ジャンパー、スルーホールやビアでつなぐことは厳禁です。グランドラインはインピーダンスを持たない前提で回路が考えられますが、実際には銅素材の配線やパターンが使われており僅かなインピーダンスが存在するからです。配線材はよく使うAWG28, 24, 18、パターンは1, 2, 4mmで長さ1mを確認します。

| AWG | 抵抗値mΩ/m | 許容電流A | 外径mm |

| 28 | 21.2 | 2.4 | 1.2 |

| 24 | 8.4 | 5 | 2.3 |

| 18 | 2,09 | 13 | 3 |

| パターン幅mm | 抵抗値mΩ/m | 許容電流A | |

| 1 | 49.7 | 1 | |

| 2 | 24.9 | 2 | |

| 4 | 1.29 | 4 |

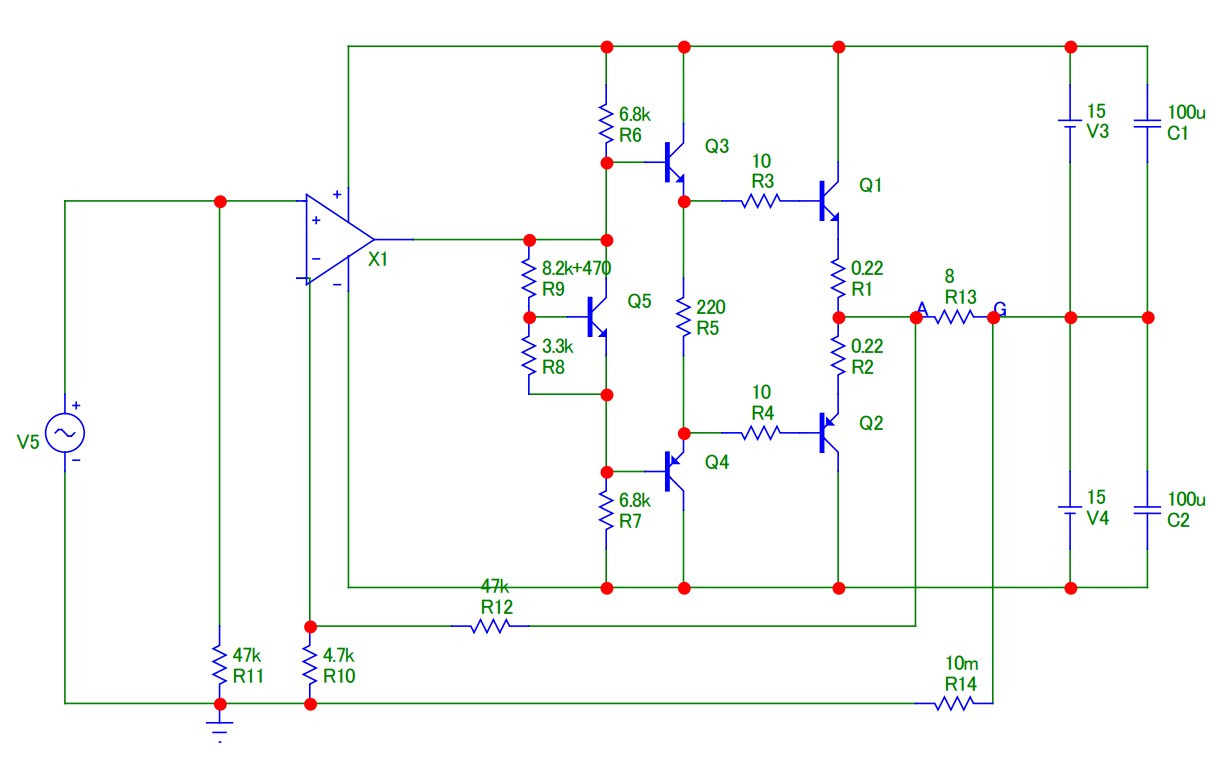

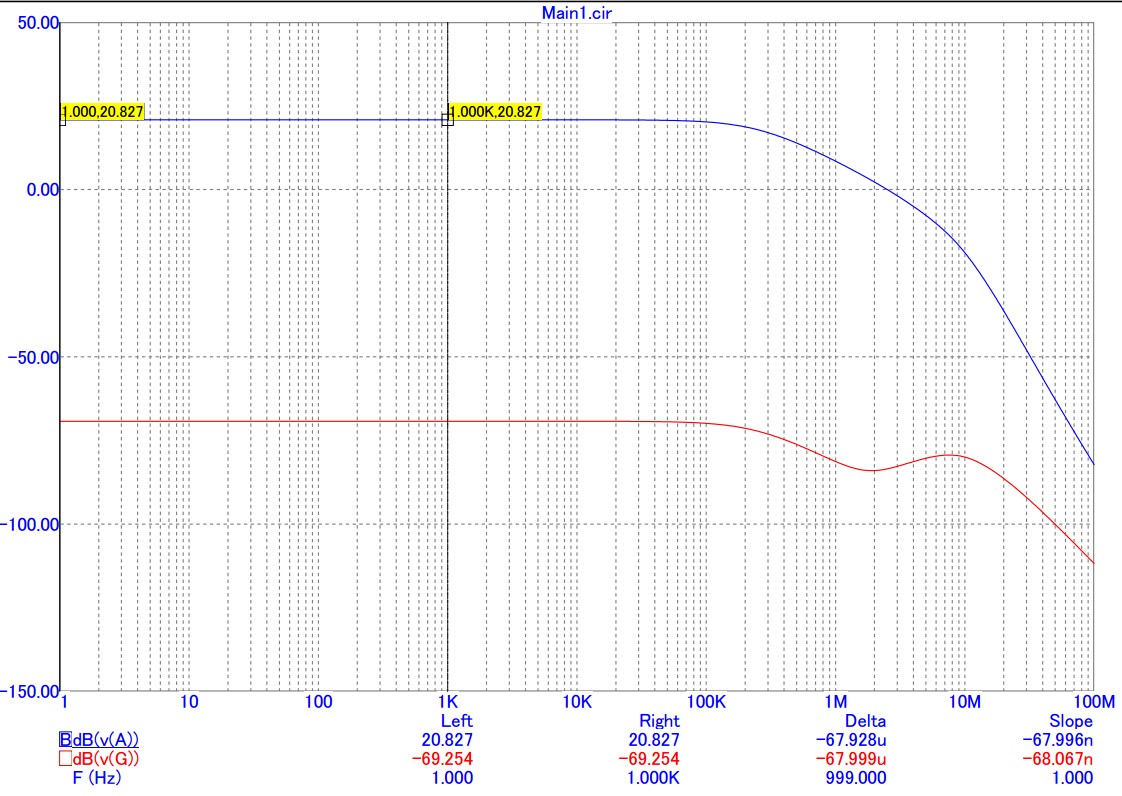

実際には1mも引き回すことはありませんが、10mΩから100mΩ程度の残留抵抗分は考えておく必要がありそうです。回路が必要とする電流が大きいほど影響が大きくなります。簡単な利得20dBのメインアンプで影響を確認します。ノイズの誘導を避けるため入力側でシャシーに接地するとスピーカーへの出力と電源の接地が遠くなりますので、残留抵抗分としてR14, 100mΩの影響をは、

スピーカー端子接地点Gに-70dBの成分が存在します。静特性の測定結果に影響はありませんが、音質性能では出力の-90dBの成分で無視すべきではないと考えます。当然R14が10mΩになれば20dB改善されますのでGNDのインピーダンスを下げることは効果的ですが、物理的な限界はあります。残留抵抗分による干渉を低減する方法を考える必要があります。これまでも提案してきました手法を改めて提案します。

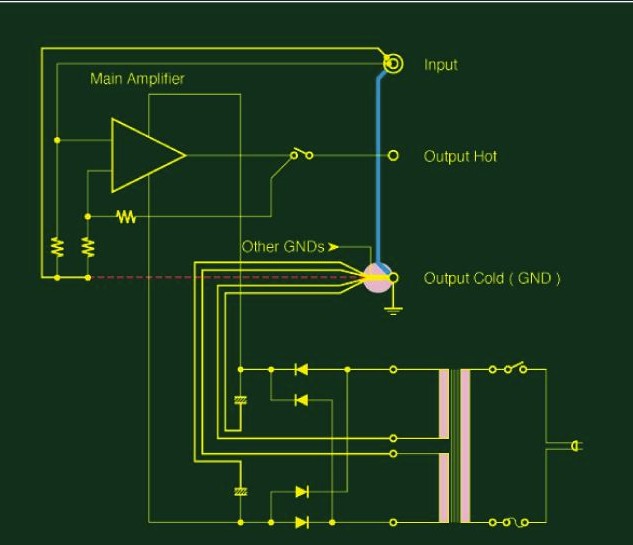

実装では、背面に入力端子と出力端子が配置されています。出力端子接地側を最短距離でシャシーに設置します。入力側の接地もここにします。入力インピーダンスは配線の抵抗値より十分低いので影響は微少です。この回路では電源トランスを整流しています。巻き線のGND側を共通にして打消しによりリップルを見かけ上小さくする手法が一般的ですが、あえて分けて配線しています。これは、二つの巻き線が完全に同じであれば有効ですが、必ず不平衡があり、巻き線の電位を不安定にし、一次から二次巻き線の電力の伝送を不安定にして音質劣化の要因となります。二つの巻き線を個別に接地することで安定した電力伝送にします。