Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

LPFと群遅延 1

最新のDACの中には、デジタルノイズが出ない処理が行われており、二次(-12dB/OCT)を超えるLPFではなく一次(-6dB/OCT)で済むようになり群遅延を考える必要がなくなってきています。また、高速デジタル処理により高いカットオフ周波により20kHzまで群遅延特性が平坦なアプリケーションが掲載されています。

しかし、少し古いDACをお使いの場合、音質改善の可能性があります。また、音質改善の工夫の一つとして残したいと思います。

以前のDACで、アナログと聴こえ方が違う理由の一つは、デジタル再生で欠かせないLPF(Low Pass Filter)が考えられます。帯域を制限すると振幅特性だけでなく位相特性も変化します。位相特性でLPFを評価するのは難しいですが、位相差を角周波数で微分した群遅延特性で見ると直感的です。周波数が変化して振幅が減衰してもLPFの通過時間は一定であるべきですが、広域になるに従い遅れ時間が減少する現象が起きます。自然界では、温度により変わりますが音速は周波数が変化しても一定で距離により遅れ時間が決まります。LPFにより遅れ時間が周波数で変化が起きるのは電子回路が起こす不自然な現象で、ごく僅かでも聴感は敏感に違和感を覚えます。

例えばアナログLPで再生するシンバルの音は質量のある金属板を固いスティックで力強く打っていて打点の位置を感じ実在感がありますが、デジタル再生(CD)では質量が有るのか無いのか良くわからない金属の何かからシャンシャンと実在感の感じられない音が聞こえると感じた経験はありませんか?

アナログ系では、故意に高域を制限する必要はありませんが、デジタル系ではサンプリングによる折り返し雑音を低減させるため高域を制限する必要があります。最近は、この影響を避けるためサンプリング周波数を高めたハイレゾが注目されています。これまで膨大なアルバムが存在するCDでも、群遅延特性を考慮したLPにより音質改善が可能です。

LPFが影響を及ぼすCDプレーヤーの性能は周波数特性です。20kHzの周波数特性が±0.2dB以内が良い性能とされています。20kHzの周波数特性を重視したLPFの設計が主流です。また、周波数特性は簡単に測定できますが、群遅延特性はコンピュータを駆使する測定器が必要で演算精度によりますが、誤差が多く参考データー程度の結果しか得られないことも要因です。しかし、回路シミュレータ上では、精度の高い結果が得られます。OP AMPを主体とした回路の振幅と位相特性は、実機とシミュレーションが一致しますので、群遅延特性も信頼できる結果が得られると考えます。

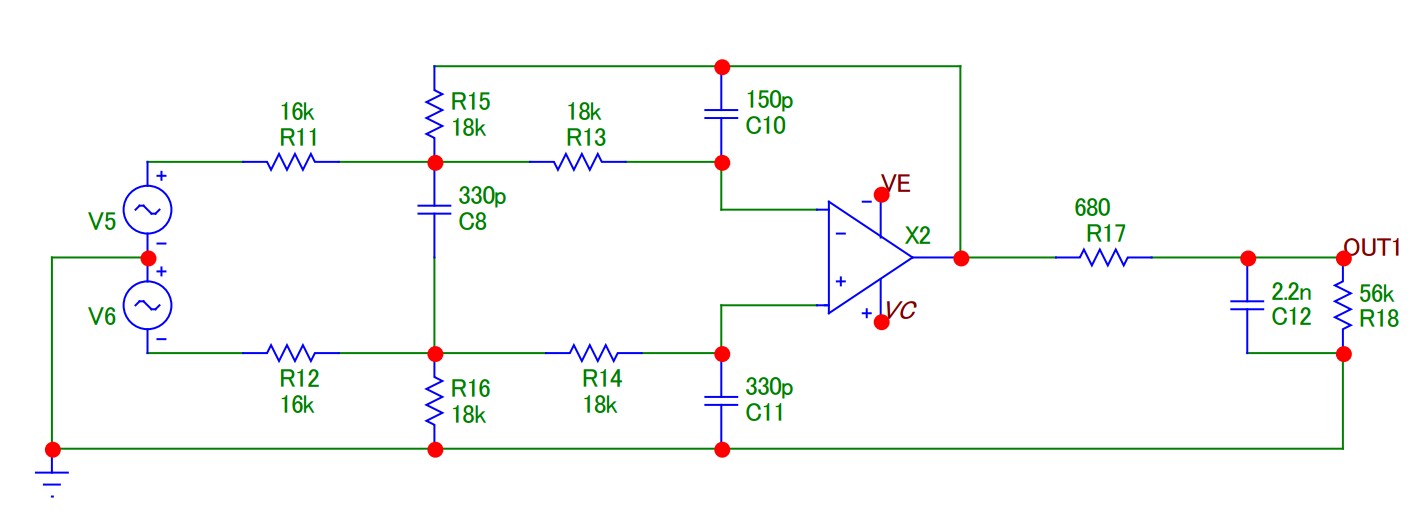

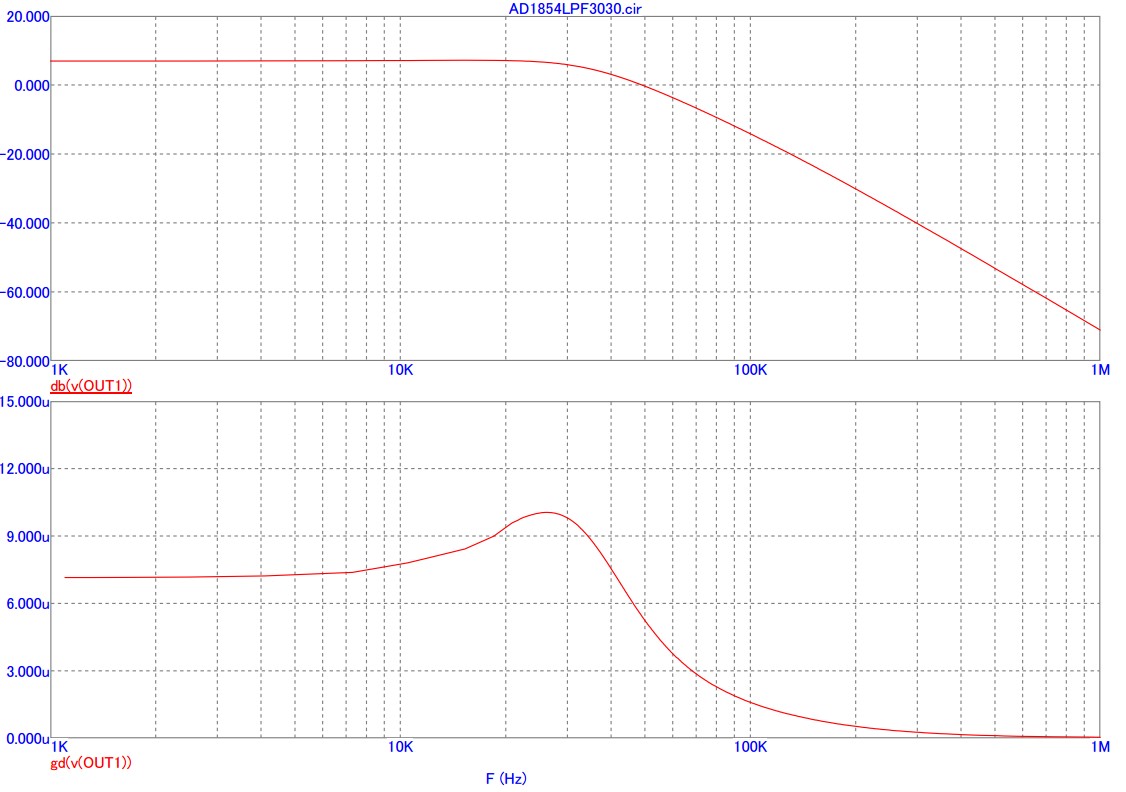

実際のCDプレーヤーのLPFを調べてみます。以前販売され使用していた普及価格帯の機種を見てみます。DACはAD1855、24bit/96kHzの当時の高性能DACが使われています。サービスマニュアルの回路図を元にシミュレーションしました。DACを正弦波信号に置き換えた回路をシミュレーション結果は、グラフです。

最新のDACの中には、デジタルノイズが出ない処理が行われており、二次(-12dB/OCT)を超えるLPFではなく一次(-6dB/OCT)で済むようになり群遅延を考える必要がなくなってきています。また、高速デジタル処理により高いカットオフ周波により20kHzまで群遅延特性が平坦なアプリケーションが掲載されています。

回路図でR1〜6の抵抗値が10kΩを超えており、熱雑音で不利になります。

AD1855のデーターシートを見ますと評価基板で抵抗値は2kΩと設定されていますのでDACの駆動力は十分にありますので下げたいところです。しかし、C1,3,4の容量を少なく出来ますので、コストを優先させた可能性があります。グラフ1上段、振幅特性の15.3kHzは1kHzより+0.2dBで、パターンや測定系のケーブル容量を加味すると、±0dBを狙った可能性があります。高域の減衰特性は構成通りの結果です。下段、群遅延特性は2kHz当たりから遅延が増え始め20kHzで+2.23uS増え26.3kHzで最も遅くなります。楽器は基本波から高次の高調波を持ちます。シンバルのような楽器で考えると、低い周波数成分から聞こえ始め、高い周波数成分は遅れて聞こえることになります。これでは、実在感のあるシンバルは聴くことが出来ません

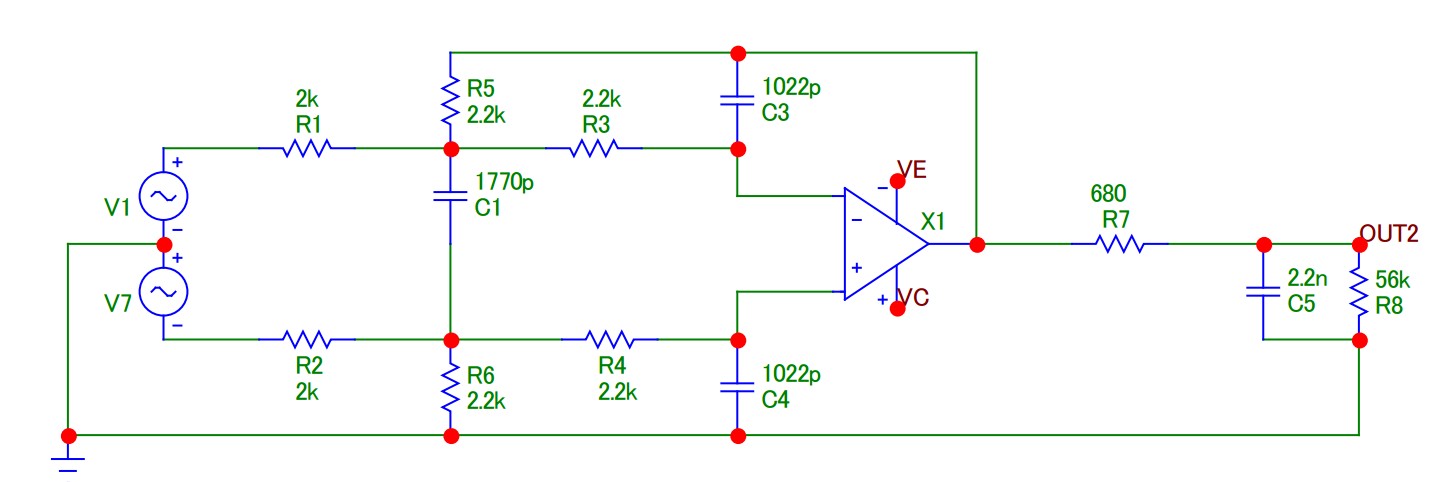

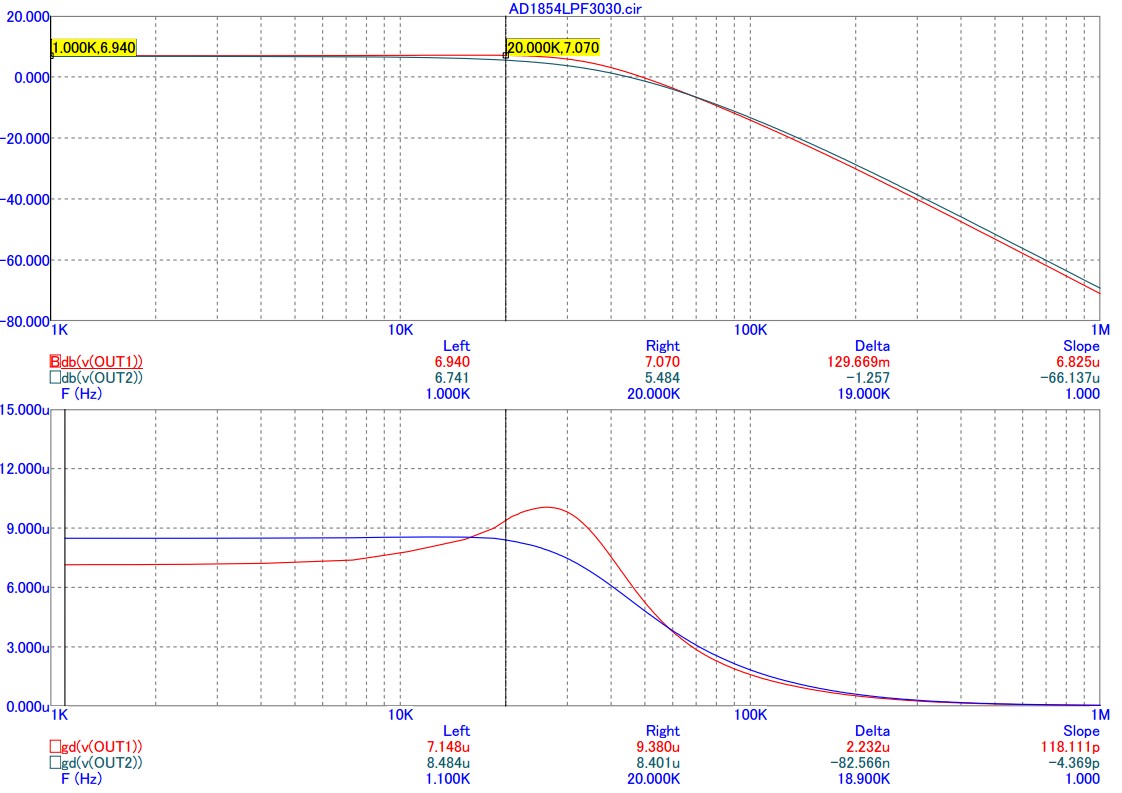

常数をシミュレーションしながら、群遅延特性が平坦になるように変更します。DAC受けの抵抗値は評価基板と同じ2kΩにします。抵抗値を下げたことで、容量の素子感度が下がり選択の幅が増えます。図1の設計法はButterworth型LPFに乗っ取ったもので、群遅延平坦特性はBessel型となりますが、周波数平坦性が保てません。Butterworth型を変形し、周波数と群遅延平坦性の均衡の取れた特性を目指し、カットアンドトライで常数を決めます。図2がその結果です。

群遅延を平坦に持って行くとBessel型に近づきますので20kHzの減衰が避けられず、-1.26dBが群遅延と均衡した特性でした。群遅延量は少し増えましたが、20kHzで0.083uS早まりますがほぼ平坦な出来ました。この改造を行った普及型のCDプレーヤーを試聴したところ、アナログに近づき、シンバルの実在感や力強さが感じられるようになりました。20kHzで-1.26dB下がった周波数特性ですが、聴感で高域の力強さが出てきたので高域が伸びないなどの弊害は全く感じられません。周波数特性よりも群遅延特性の平坦化が音質の改善効果が大きいことが確認できました。もちろん、ジッターの低減も行っており、相乗効果が得られています。ブランドとDAC ICの異なる数機種も同様の周波数特性平坦を目指した設計で改造前と同じ音質傾向でした。群遅延平坦を優先させた定数に改造し、同じ音質改善効果を確認出来ました。

LPFの周波数と群遅延特性の平坦性を考える際に、シミュレーションは最も有効な方法です。

ハイエンド機と比較試聴する機会がありました。価格で1/50の普及機ですが、改造の効果で音場、定位、分解能、開放感、静けさなどの自然な感じは優れていましたが、残念ながら、ハイエンド機の質量が醸し出す、重心の下がった安定感だけは及びませんでした。機器の質量が何故音質に寄与するかは今のところ不明な状態が続いていまず。

群遅延を改善してもアナログに匹敵するまでには至りませんでしたが、かなり近づけることが出来ました。アナログにあと一息は、信号処理ICやDAC ICに内蔵されているオーバーサンプリングデジタルフィルターの過度応答を改善する必要がありそうです。