Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

MPX 1

ここで、紹介しました技術はすべてアナログ回路です。しかし、A/D ConverterでFM波をDigital Data化して演算を行えるようになりましたが、アナログ回路と同様の演算をソフトウェア上で行っており、長所短所は全く同様に存在しています。

通称MPXといわれるステレオ復調回路を見てみましょう。

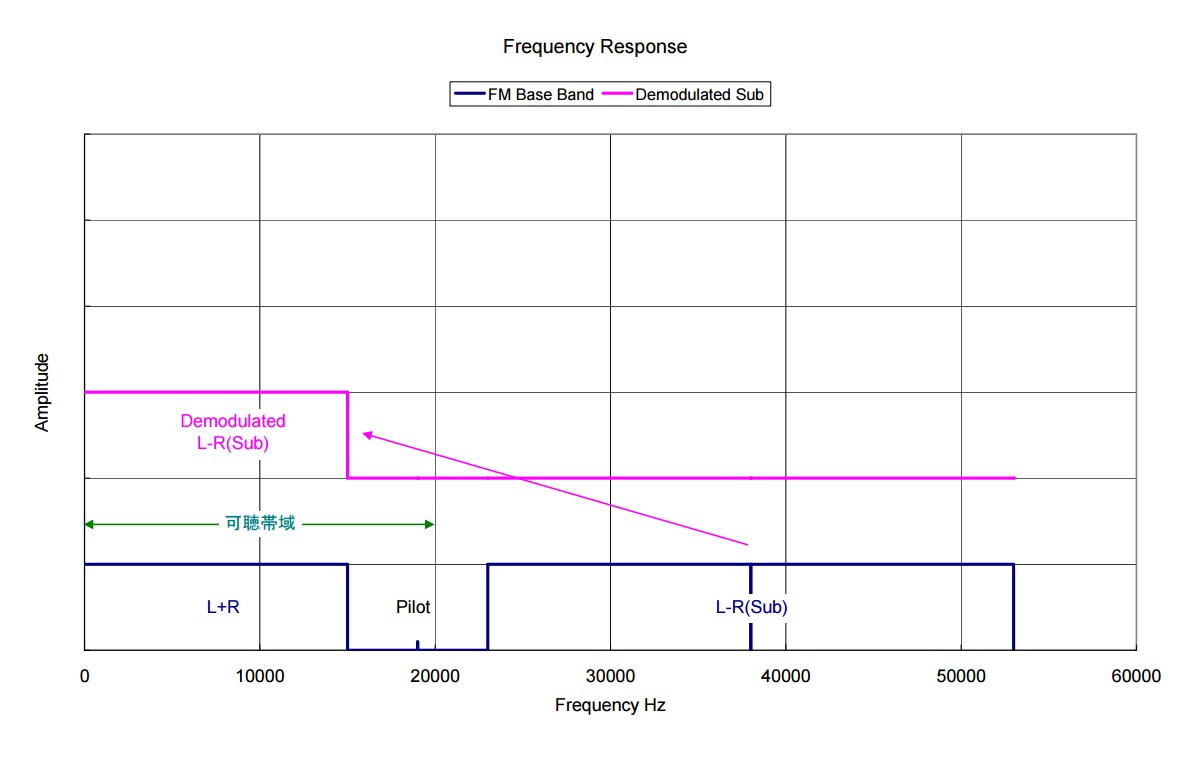

FMステレオ放送は、15kHzまでのMono成分(L+R)とSub(L-R)と呼ばれる38kHzを中心の38kHz+/-15kHz、すなわち23kHzから53kHzの可聴範囲外に展開された成分があります。この可聴帯域外の成分を可聴帯域に変換し(L+R)+(L-R)=2L、(L+R)-(L-R)=2RとしてLとRに分離します。

このとき、正しく可聴帯域外の(L-R)を可聴帯域に戻すために基準となる信号がパイロット信号と呼ばれる19kHzの信号です。この19kHzは38kHzの成分と完全に同じ位相になっており、19kHzから38kHzを生成します。

真空管から半導体に移行した頃は、バンドパスフィルターで19kHzを取り出し、二逓倍して38kHzを得ていました。バンドパスフィルターで位相は回転しますし、二逓倍して38kHzを取り出すときにも位相が回り、かつ温度が変化しても位相が変わります。位相がずれますと(L-R)成分を正しく可聴帯域に戻せませんので、安定にセパレーションを確保することは困難でした。半導体も進化しICが登場すると、回路規模が大きくても実現出来、PLL技術により19kHzに同期した38kHzを安定に生成できるようになり、飛躍的にセパレーションが向上しました。

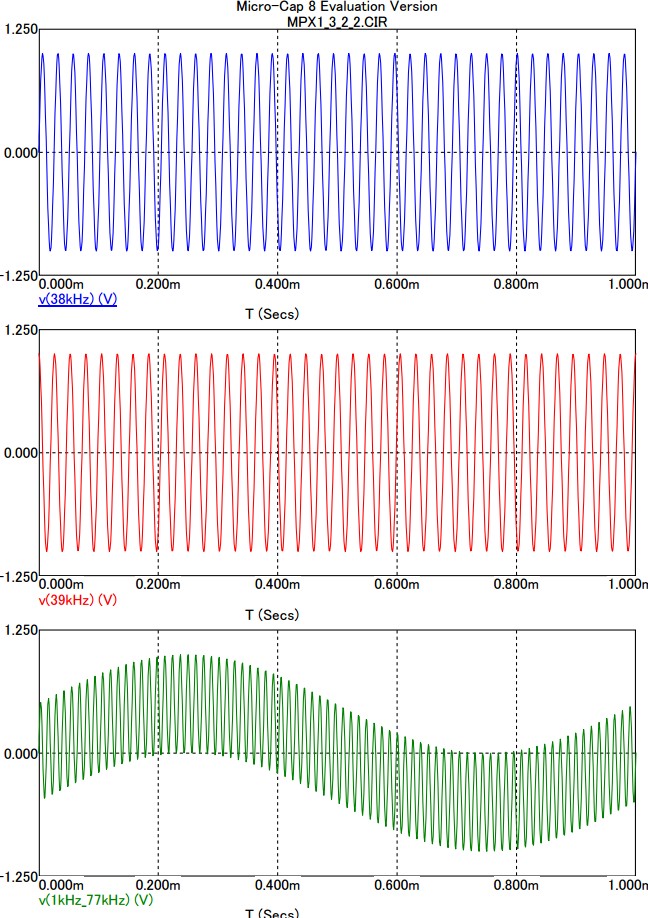

可聴帯域外の(L-R)を可聴帯域に戻すには二つの周波数差を利用します。例えば可聴耐以外のF1という周波数があります。別の周波数のF2を用いれば、F1+/-F2という二つの周波数を得ることが出来ます。F1とF2が全く同じ周波数なら、F1-F2=0、F1+F2=2F1となります。0は直流成分、2F1はF1の二倍の周波数です。この現象は、唸りとして知られています。ギターや楽器の音程を合わす時音叉の音と楽器の音の唸りを聞きながら、唸りが聞えなくなるようにするのと同じです。