Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

SPDIF 1

・SPDIF: Sony/Philips Digital Interface Formatは、既存技術で最近は話題にならず簡単な記述しか見当たらないので少し触れます。1980年代の初期のCDPに装備されていました。CDに記録されているデータを他の機器に伝送できます。

一芯の同軸ケーブルか光家ケーブルを使い、連続的に他の機器に情報を一方的に伝送します。伝送するのは、リニアPCM 2ch、任意のデジタルデータ(Dolby Digital、DTS、AAC)、Dolby Digital等では1 ~ 6.1チャンネルとされています。

Interfaceと名前がついていますが、送り側と受け側の通信機能はなく送り側が一方的に送る伝送方式です。受け側は信号に変調されたクロックを復調し、クロックに従いデーターも復調します。

CDの規格が発表されたころのPCのメモリーは2MB、ハードディスクは100MB程度の時代で、CDの600MBを超える情報は、PCに蓄えることが出来ませんでした。CD規格も回転物から決められた情報を読み出す定線速度です。規格では誤り訂正に必要なインターリーブで使われる再生側のRAMは、僅か16kBだったと記憶しています。まだ世の中もデジタルに馴染みがなくアナログと同じ様に一芯の同軸ケーブル一本で接続出来ることを望んでいたのかも知れません。

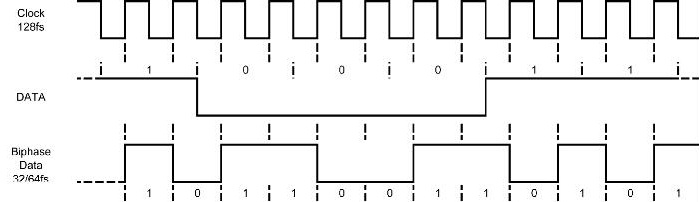

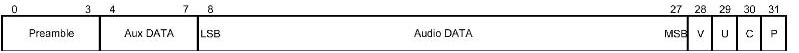

128fsのクロックによりBi-Phase変調されます。DATAが"0"の時、32fsの半端が当てられます。これは32fsの"1/0"が意味を持つのではなく、64fsの1周期で変化がないということです。PCM 1fsの周期で64bitが伝送されます。DATAは下図の32bit分のサブフレームに納められます。DATA領域は20bitです。しかし、これでは24bitのフォーマットに対応できませんので、その場合はAuxDATA領域もオーディオデーターとして使われます。サブフレーム2個で1フィレームが構成され、計64bitにより2チャンネルの伝送が行われます。

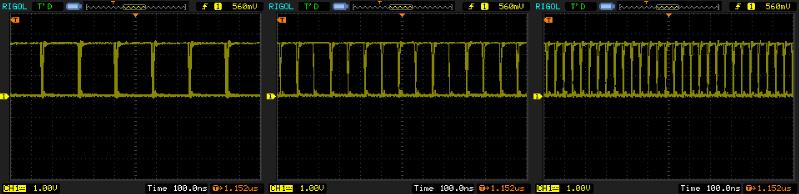

OPT出力を観測します。左からfs:44.1kHz、96kHz、192kHzです。サンプリング周波数が高くなるとSPDIFの周波数も高くなります。fs:44.1kHzでは、SPDIFは1.41/2.82MHz、fs:96kHzでは、3.072/6.144MHz、192kHzでは、6.144/12.288MHzとなります。いずれにせよMHz帯の高周波なので、整合は必要です。

Bi-Phase変調で、ClockとDATAが混在しているため、復調の際にClockにDATA成分がJitterとして存在することは避けられません。復調後のClockはJitter Cleaner素子によりDATAの干渉を低減できるかが音質改善の鍵となります。