Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, Septemberr 2025

Trans Liear BIAS AMP 1

エミッタ抵抗を介さずにスピーカーを駆動できるTrans Linear BIAS AMPに興味がわき、良い音が得られたので紹介します。

音質は、これまでのLM3886と比較すると、

瑞々しい・活き活きしている・透明感がある・より自然

等の良さがあります。

LM3886アンプを使用しています。このICは、同等性能のディスクリート構成と音質を含め遜色なく満足していますが、一般的な半導体B級P-Pでは、アイドル電流調整しても、正負の切り替わる零クロス付近に不連続があり、スイッチング歪みを発生します。入出力が直線で、良好な特性に見えても、零クロス付近に微小な非直線は、出力の歪み率測定には顕著には表れず、話題に取り上げられることは稀です。 スイッチング歪みを発生させないためにA級P-Pがありますが、多大なアイドル電流による発熱で信頼性を確保するのが難しく、非効率で高額な費用が必要となり採用には疑問があります。 黒田徹氏や故上條信一氏が紹介された、Trans Linea Bias回路は、出力段が完全にOFFすることはなく、スイッチング歪みから解放されるので、興味を持ちました。(動作解説は両氏の資料を参照ください。) スピーカーを駆動するアンプは電力が必要で、失敗すると大きな損害が起きるので、シミュレーションで見通しをつけなければなりません。半導体メーカーが配布しているSPICE Modelが使える素子を採用します。

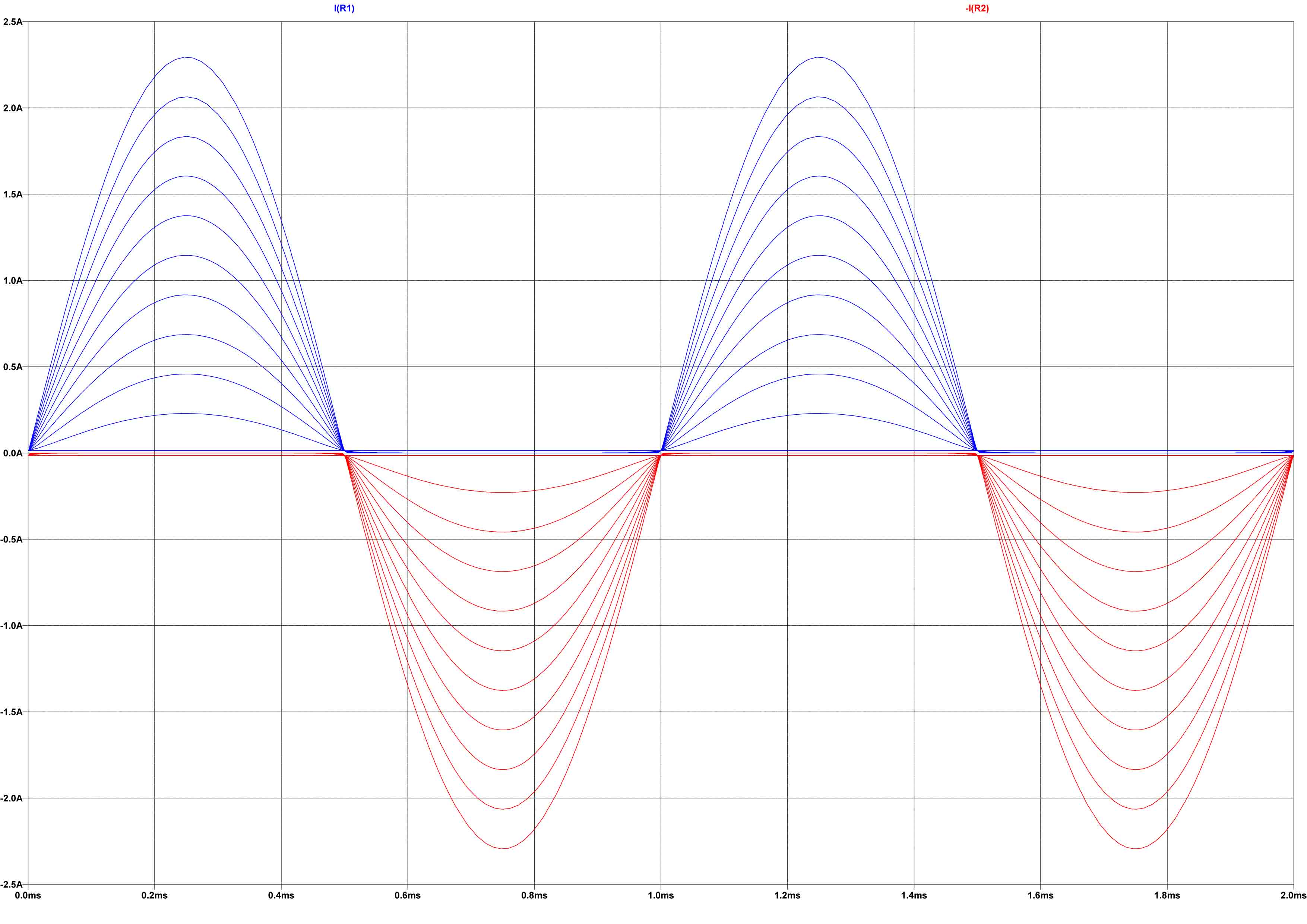

従来BIASの終段の電流は、正側出力時、負側出力電流はカットオフしています。正負の切り替わり時は、アイドル電流により目立たないようになっていますが、不連続は存在しています。

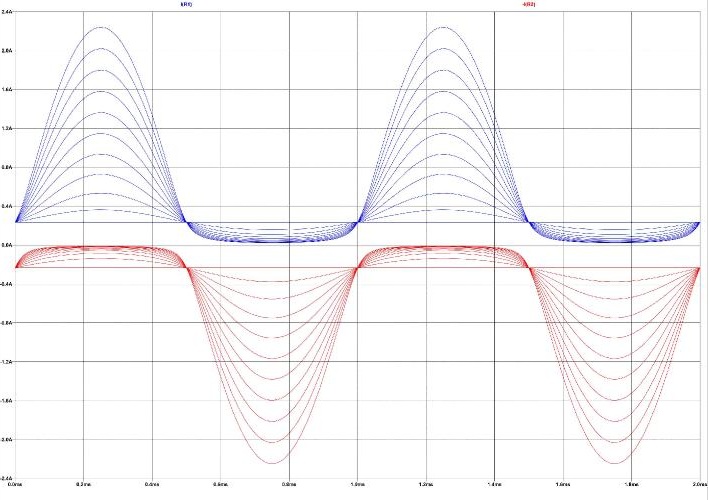

Trans Linear Bais構成の終段電流は、一般的な構成より、大きなアイドル電流となりますが、小信号時はA級動作となっています。

この動作を行う回路は

![]()

電源電圧は±12V〜±35V、ゲイン26dB程度(計算ゲイン25.3dB)を想定します。TLB部のGainはほぼ1で、電圧増幅段が必要です。ディスクリート半導体で構成することも可能ですが、今回はTLB部の検討が目的なのでアナログデバイスのオペアンプADA4700-1を採用しました。一般的なオペアンプの耐圧は高いくても±22Vですが、これは±50Vまで使えます。LTSipceのComponentに準備されており、確実なシミュレーションが出来ます。

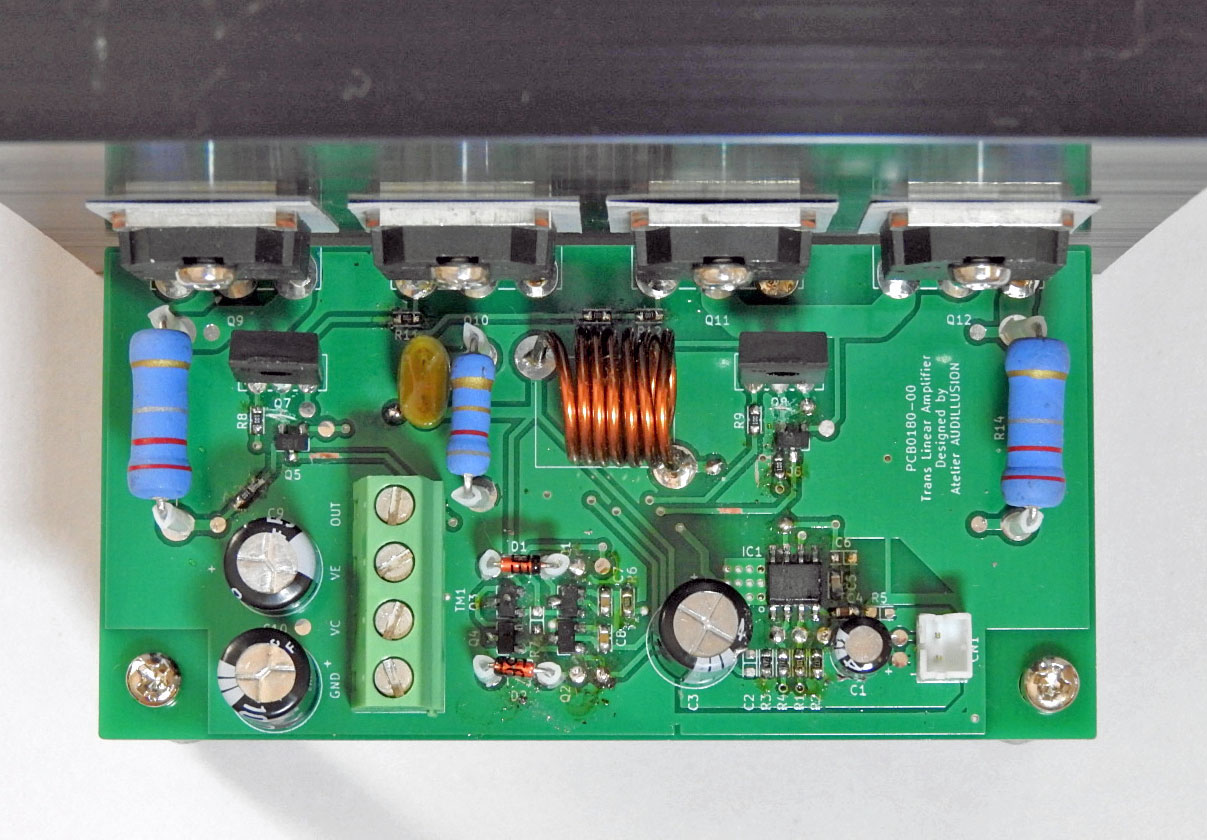

TLBの心臓部のQ1‾4は、二つのトランジスターが収められているDualトランジスターが望ましいのですが、今は入手が困難です。熱の均衡を考慮し小さく組めるチップ部品にしました。Q1,

3は、2SC2712、Q2, 4は、2SA1162。

終段(Q10,11)は、定格に余裕がありすぎとなりますが。SpiceModelが用意されている、2SC5200N、2SA1943N。終段の電流を監視するQ9,

Q12も同じものです。

ドライバも、同様な理由で、TTC004B、TTA004B。

LBに終段の動作を伝える、Q5, Q6のC-Eには、<電源電圧-1.2V>の電圧が加わりますので、12V耐圧の2SA1131、2SC3324。

KiCADで回路図から基板レイアウトを作成し、冒頭の写真となります。

組み上がった基板は、念の為±12Vで通電し、DCチェック、増幅作用を確認し、所定の電圧で動作させます。 LM3886で作成したタカチ電機工業製のHY型ケースに換装しました。ファイナルトランジスタは、放熱器に合わせ21.8mmピッチでPCBを作っています。

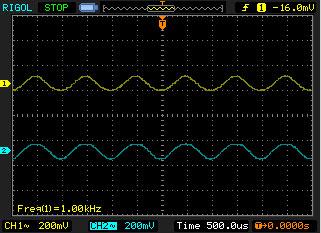

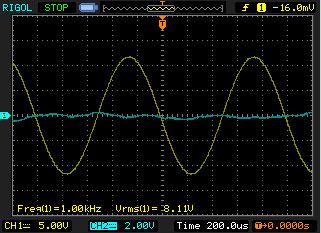

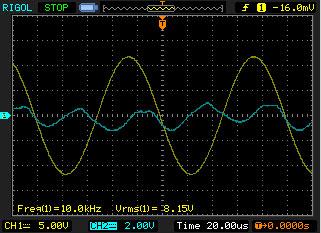

出力8W8Ωの歪率系モニター波形

1kH THD 0.01% 主に二次歪

10kHz THD 0,06% 主に二次歪 スイッチング歪は見当たらない

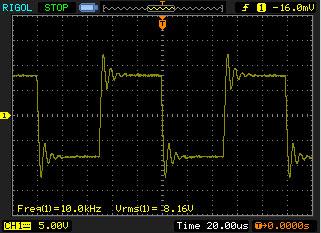

10kHz方形波 8Ω+0.47uF 安定に収束している

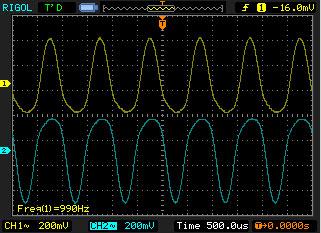

電流制限抵抗R13, 14の電圧

10mW時はほぼA級動作