Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

Trans Linear Bias AMP2 01

TLB1 にて紹介した回路は、Trans Linear Biasの音質を確認することを優先し簡略化のためADA4700-1を採用しました。スイッチング電源との組み合わせで従来のB(AB)級のアンプより活き活きとした音質を確認しました。電源トランス整流電源との組み合わせでは、低域の制動が甘く、ぼやけて実在感が薄れています。

この原因は、トランス整流方式電源は100Hz関東(120Hz関西)を境に性質が誘導性と容量性と異なり音色に違いが出ます。ADA4700-1と終段が同一の電源であることで、終段の電流変化が入出力の比較を行うADA4700-1の初段に干渉していることが考えられます。ADA4700-1の等価回路は公開されていませんが、一般的に初段は定電流回路により電源変動の影響を低減していますが十分とは言えないようです。また、ADA4700-1は耐圧を優先した設計でオープンループゲインが107dBでオペアンプとしては低いことが考えられます。

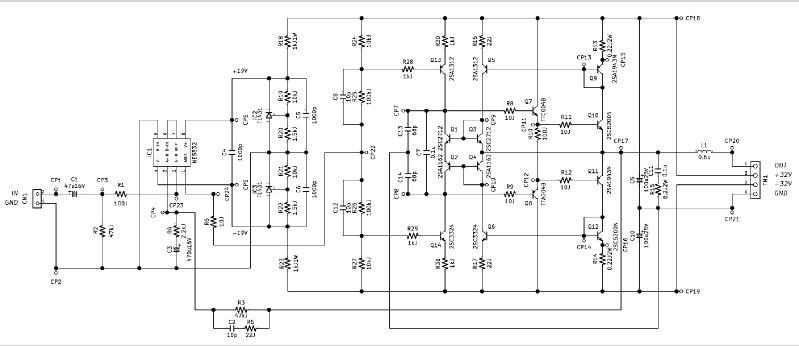

そこで、オープンループゲイン100dB以上の一般的なオペアンプを用いたTrans Linear Bias AMPを考えてみました。定番のNE5532を用います。NE5532の電源は±10~22Vなので出力はそれより低くなりますので8Ωで10W程度の出力しか得られません。終段の電圧まで増幅する回路(電圧ブースタ)が必要となります。Q13, 14で30dBのA級増幅を行います。

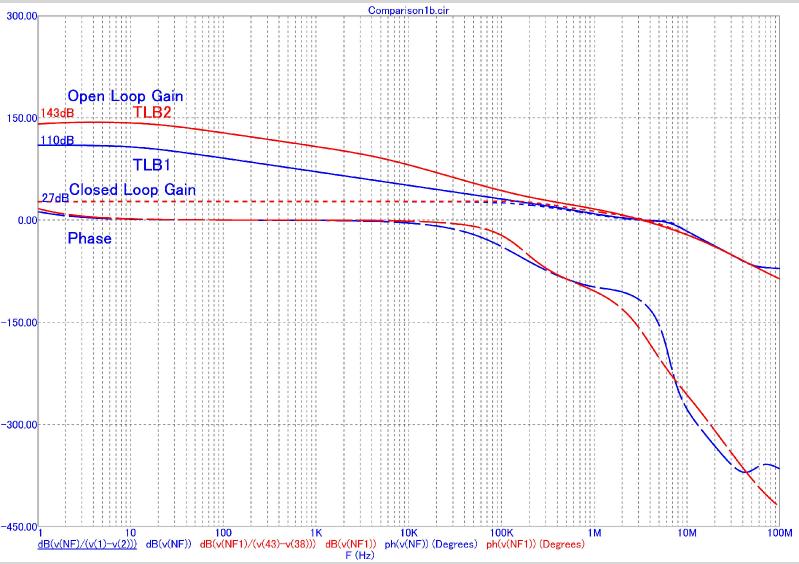

TLB1と今回のTLB2のオープンループを比べると30dB以上ゲインが上がります。NFBにより仕上がりゲインは27dBです。ケインが高いので位相補償は少し複雑になり、C2, C8, C12; 10pF、C13, C14; 68pFなり、位相余裕は7°取れました。

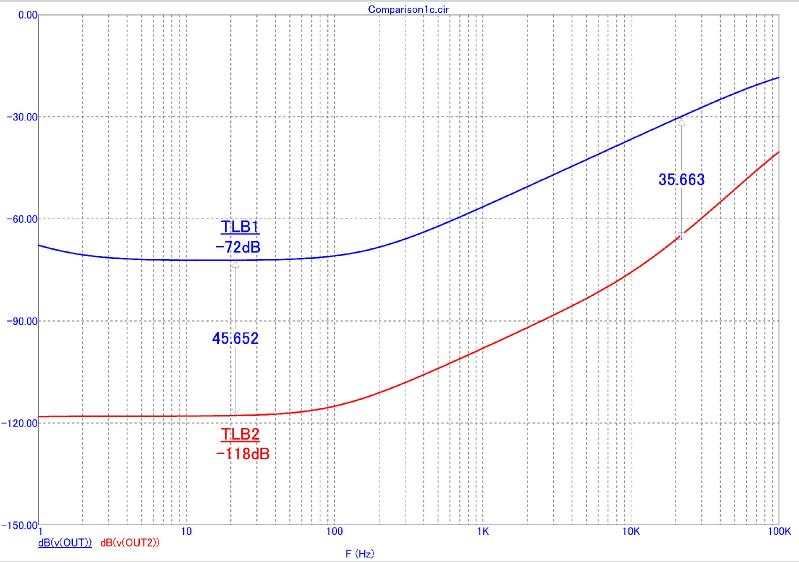

TLB1と今回の回路の電源変動の影響は、

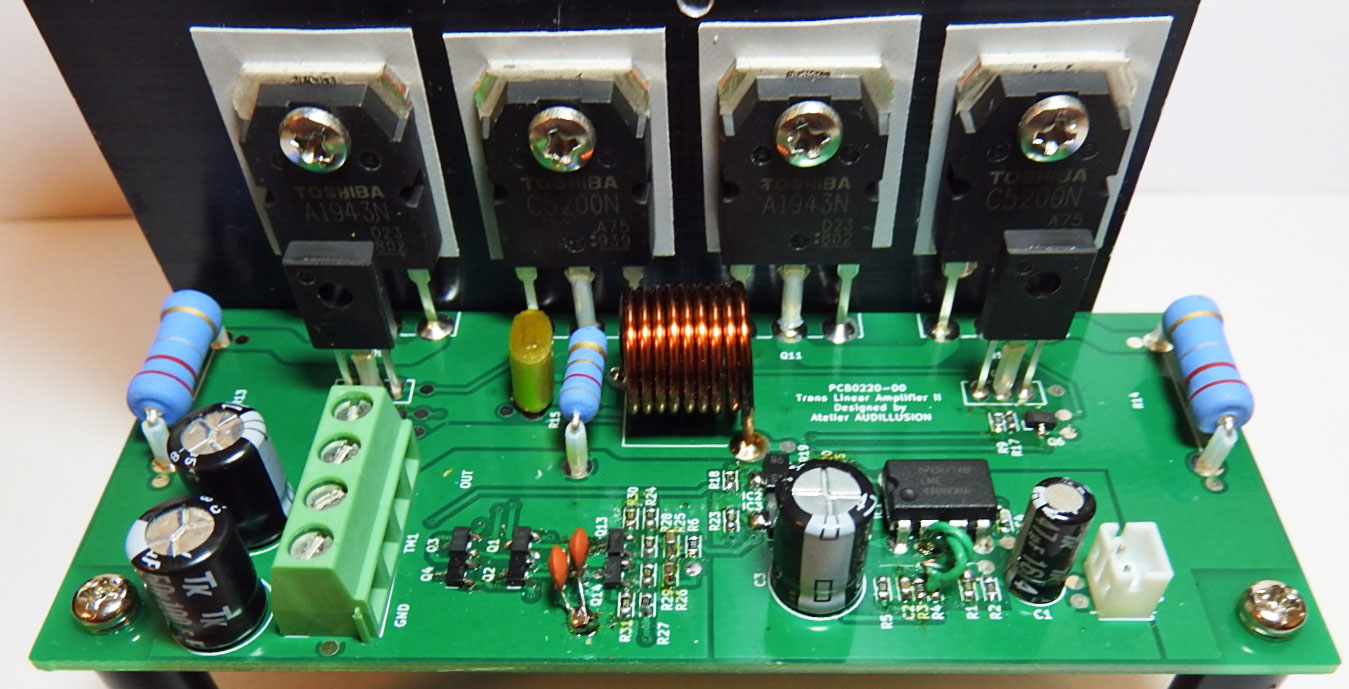

20Hzで45dBの改善があり、音質向上に期待が持てます。KiCADで作画し、発注しました。

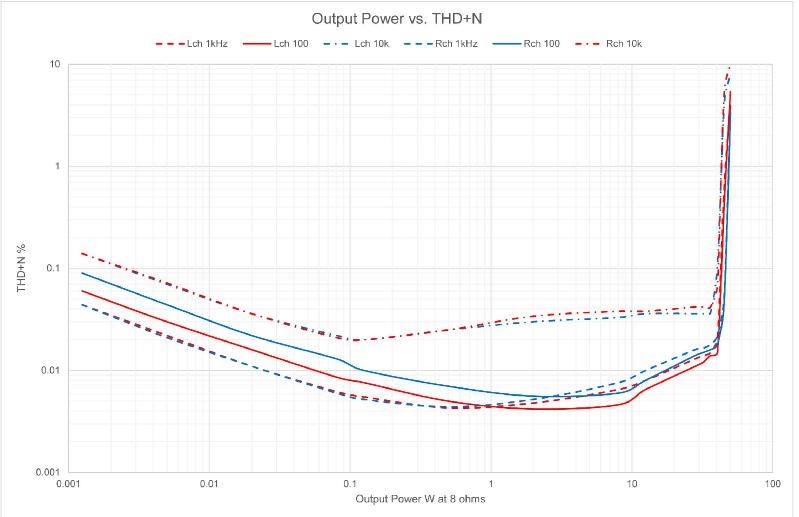

歪率を確認します。オープンループゲイン増加ほどには改善されておらず、今後の課題です。電圧ブースタQ13, 14の直線性とカレントミラーQ1, 2への入力方式を改善する必要がありそうです。

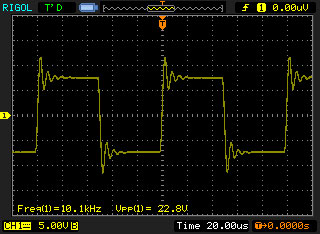

容量負荷の安定度を10kHz方形波で確認しました。

8Ω + 0.47uF

0.47uF時でも、安定に収束しています。

音質

ADA4700-1版TLB1と同じ傾向ですが、粒立の充実感・透明感、低域の密度感が増し、音像が鮮明になり、音場は見通しが良く自然な感じで広がります。特にトランス整流電源で顕著で100(120)Hzを境にした質感の違いが気にならなくなります。しかし、スイッチング電源では、トランス整流電源の100(120)Hzを境にした質感の違いが無いことのメリットで、さらに低域が力強く伸び一層の活き活きとなります。

入出力の比較を行う初段の電源が重要であることを再認識しました。

本命はLME49860でしたが、NE5532より40dBゲインが高く、位相補償すると広域の最大出力が下がる弊害があり、断念しました。検討中に試聴しましが、音質の違いは僅かで気がつくか、つかかない程度でした。一般的なオペアンプを使えるようにすることで、音質改善の自由度を増そうと試みましたが、ゲインが高く設定の範囲が制限される結果でした。