Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

DAC-01 制作 1

DAC-01は、2015年に制作しました。DAC ICや部品は当時入手可能な物です。

LP再生は、Phono EQ AQ-01をにより目覚ましい音質改善が出来ました。

CDPに低域遮断周波数、グランドライン、シャントレギュレータ、LPFと群遅延特性と手を入れましたが残念ながら及びません。どうやらメカ駆動電流による干渉が取りきれないことも一因のように思えます。DACとなるとSPDIFによる接続が必要で、開発初期にDAC内蔵アンプの手伝い検討しました。当時のDIR ICの性能が良くなく音質劣化は避けられませんでした。そこでCRによるVCOから水晶発振子を用いたVCXO採用しJitter低減を行いました。しかし、満足できる結果にたどり着けず、以来SPDIFに期待でき無くなりました。

しかし、CDトランスポートの音質改善の依頼を受け、DACが必要となりました。幸い旧新潟精密FN1241A評価基板を持っており、試聴に使用したところ、予想以上の音質が確認できました。最新のDIR ICの能力は高く、製作記事が多数発表されている理由がわかりました。評価基板を聴きこむに連れ音像が曖昧で実力が発揮できていないこともわかりました。特に電源デカップに複数の種類の異なる容量が使われ音質の阻害容易になっていました。さらにDAC出力段にShunt Regulatorを使用し音質改善できました。

CDがLPの印象に近くなりました。そこで、DACを製作することにしました。

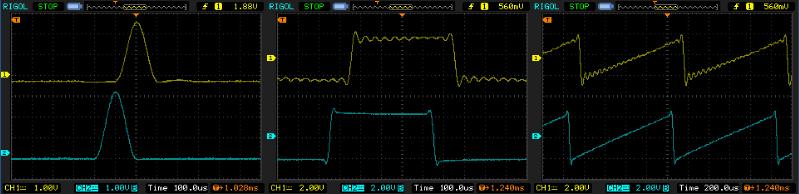

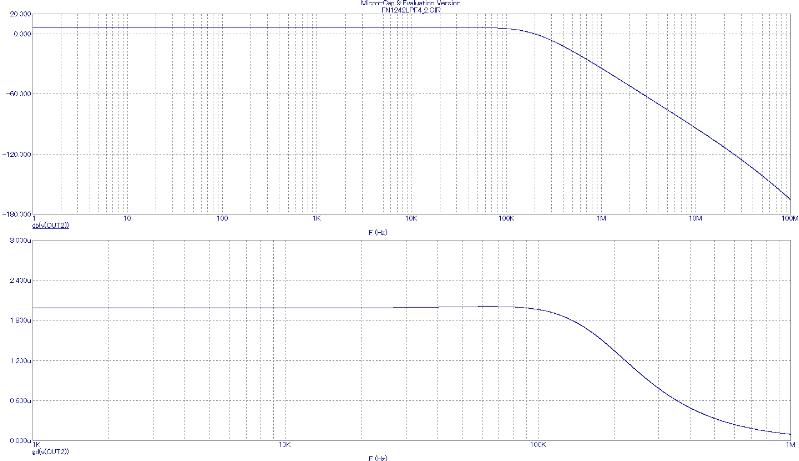

・フルエンシーDAC:FN1241Aは、フルエンシー関数によるデジタルフィルターが搭載されています。簡単に言うと、過度応答に着目したスローロールオフのデジタルフィルターです。このため20kHzまで平坦な周波数特性は得られませんが、過度応答でプリエコー・エコーの発生が少ないという特長があります。写真上段は通常の周波数特性が平坦なDAC、下段はフルエンシーDACの再生波形です。左から、5kHzのSinX/X、1kHz -3dB方形波、1kHz -3dB鋸歯状波です。

これらの再生波形が実際の楽音信号とどの程度相関があるかははっきりしませんが、聞こえ方の違いの一つの要素と思います。このような過度応答特性はフルエンシー関数だけでなくスローロールオフのデジタルフィルターでも可能です。選択肢としてスローロールオフフィルタのDACも感んが得られますが、流通材があったFN1241Aの後継機で192kHz24bitに対応できるFN1242Nを使用します。

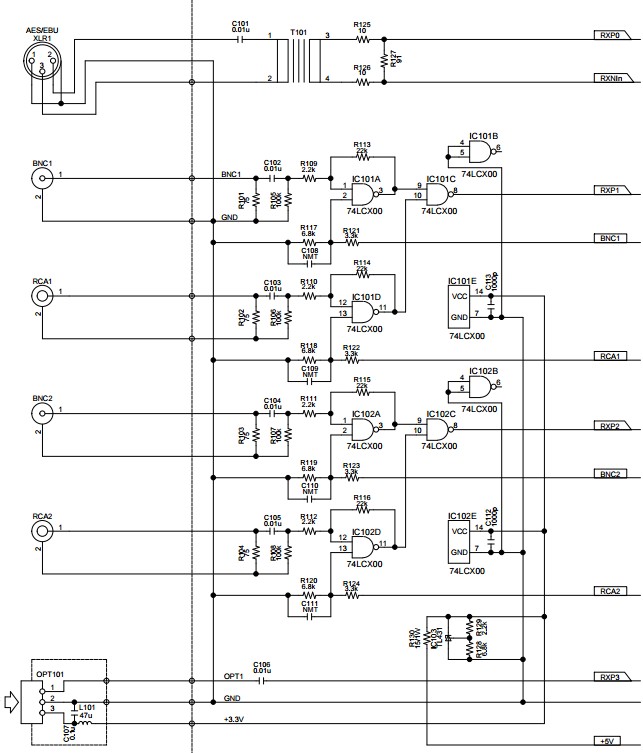

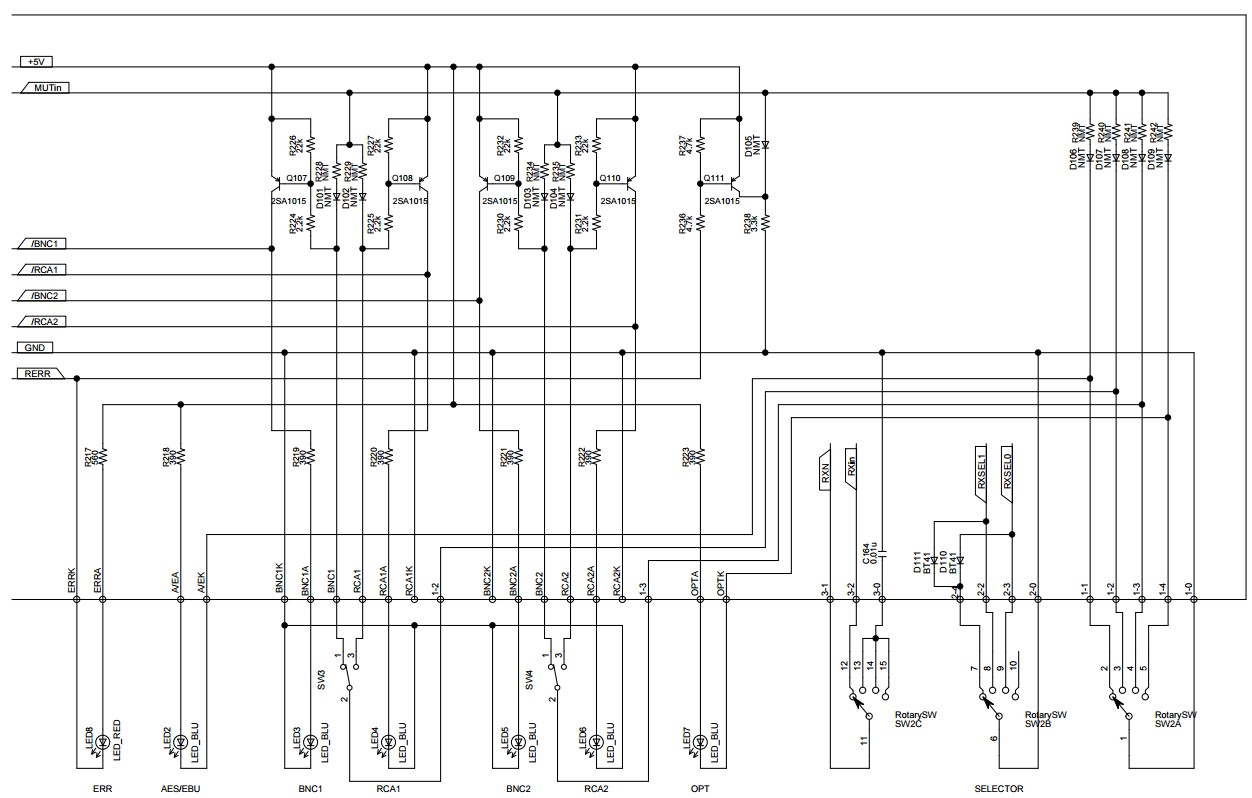

・入力:CS8416をハードウエアモードで使用すると4つの入力を切り替えられます。OPT 1、COAX 2、XLR 1とします。

・入力端子:COAXはRCA端子が一般的です。スペックを見ると伝送インピーダンス75Ωと指定されています。AVケーブルテクノロジーズの根岸様の記事によるとRCA端子の伝送インピーダンスは23Ωしかなく、75Ωから大きく乖離しています。1.41MHzから12.188MHzまでの高い周波数を扱う際に端子部でのロスが起き音質の阻害要因となります。端子部での不整合を避けるためBNC端子を使えるようにしました。(長年FMチューナーに携わってきた拘りです。)COAX1, 2は各々にRCAとBNC端子を装備し、SWで切り替えられるようにします。高速の74LCX00 NAND gateで切り替えを行います。このステージに一つTL431 Shunt Regulatorを用います。

XLR端子は規格名称でAES/EBUと呼ばれます。平衡入力なのでトランスを使います。FT-50#77トロイダルコアに0.4mmのポリウレタン線をバイファイラにして20T巻き、セラックニスで含浸します。

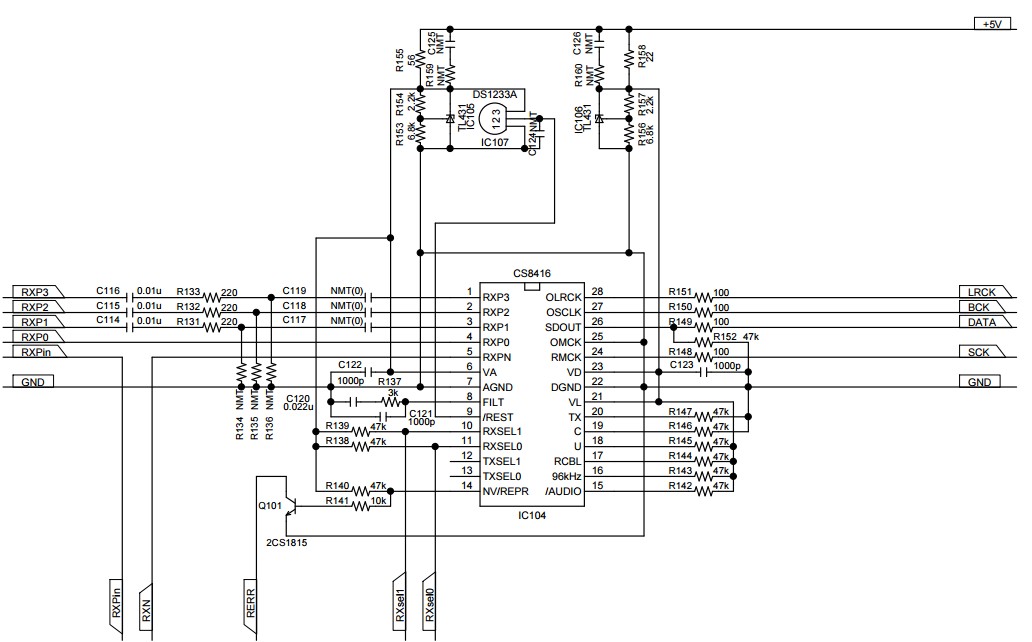

・DIR:多くの製作記事で使用されているCS8416です。Pin26をプルダウンするとハードウエアモードとなりスイッチ等で制御できます。VA、VD各々にTL431 Shunt Regulatorを用います。RESTはDS1233Aを用います。

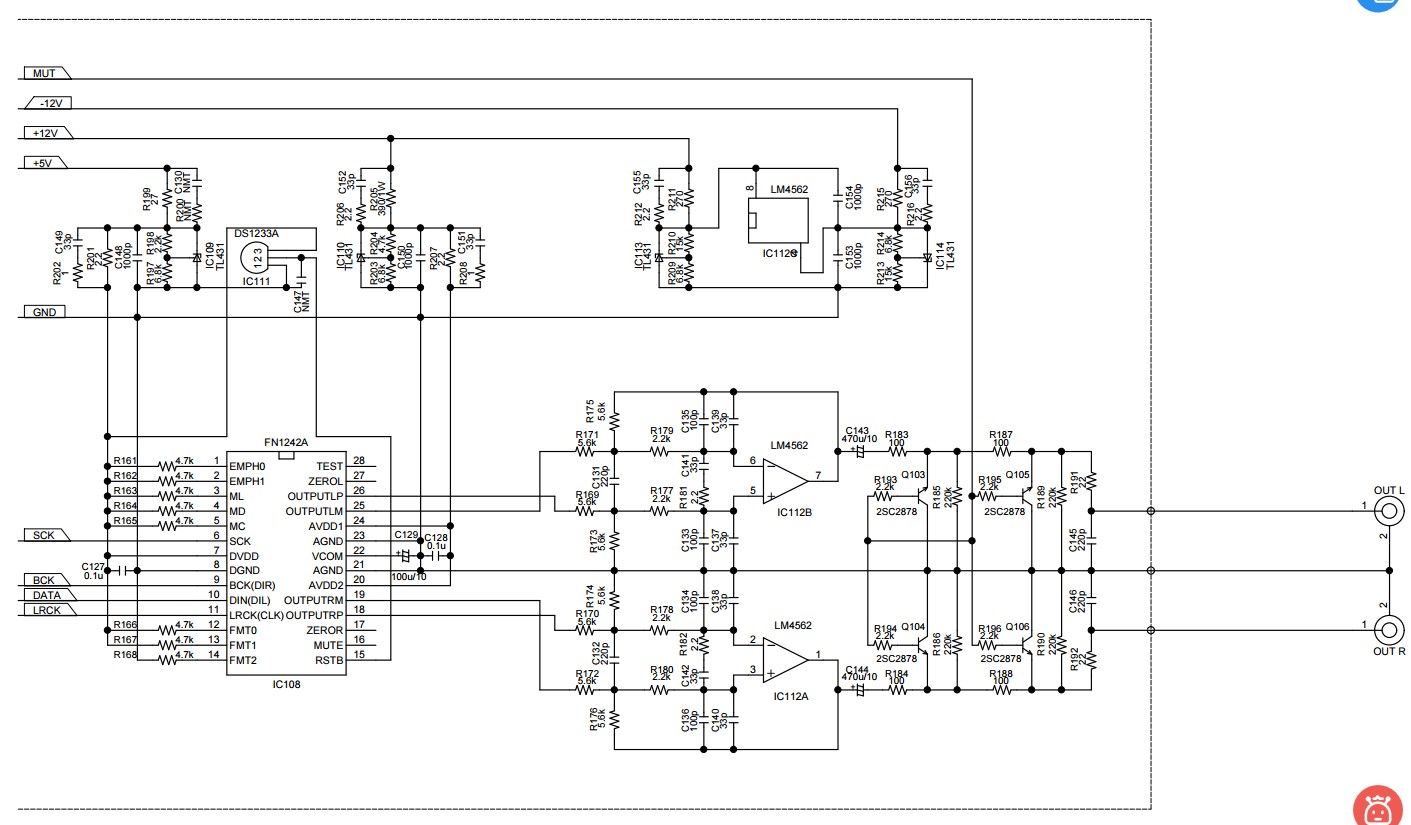

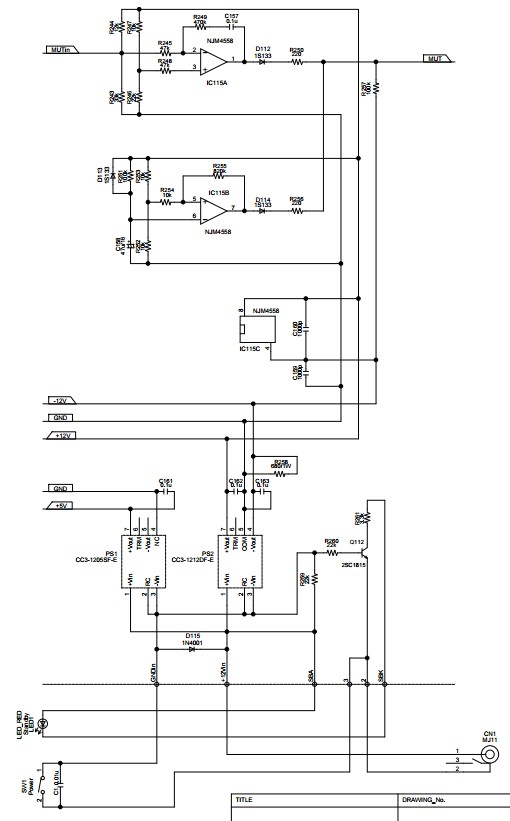

DACはFN1242N、LPFはLM4562を使用します。RESTはCS8416と同じDS1233Aです。FN1242AのDVDとAVDの各々はTL431 Shunt Refulatorで給電します。DVDは+5Vを給電します。LPFにパルスを供給する出力段を含むAVDは形状はパルスでデジタルですが情報はアナログ信号と同じなのでアナログとしてLM4562の元電源±12Vの+12VをShunt Regulatorに供給します。この元電源の使い分けはDACの音質に大きく影響します。LPFは群遅延平坦特性を優先します。電源ON/OFF、入力切り替え、CS8416でエラーが発生した際のノイズを防ぐため2SC2878によるミュートを行います。減衰量を確保するため2段でミュートを行います。

群遅延平坦を重視したLPF特性。

入力のAES/EBU、COAX1、COAX2、OPTの4ポジションは3回路4接点のロータリースイッチで切り替えます。COAX1,2に設けたRCAとBNC端子はトルグスイッチで切り替えます。ロータリースイッチ1段目はポジション表示のLEDに使用します。2段目はCS8416の入力切り替え端子をダイオードマトリックスで制御します。ダイオードは順方向降下電圧の小さいショットキーダイオードを使います。3段目は平衡・不平衡の切り替えを行います。ここまでSPDIFの信号が来ますので2芯シールド線を使います。CS8416がエラーした時にMuteしてノイズの発生を抑止します。

電源とミュート駆動回路

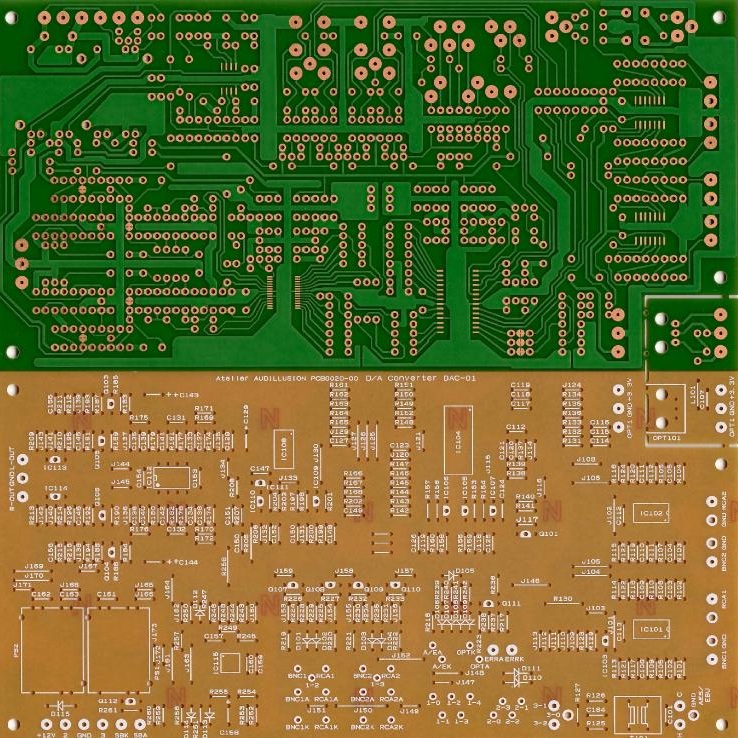

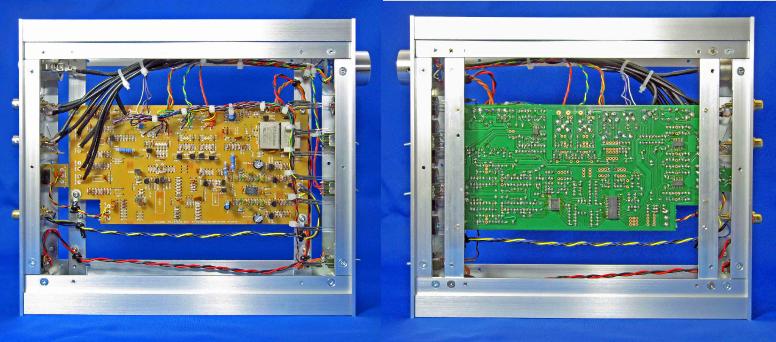

・プリント基板:これらの回路をフリーソフトのPCBEで作画し、基板メーカーに発注しました。パターン設計にあたり最も注意することはグランドラインが一筆書きになり繋がっていることです。SPDIFの12MHz帯からオーディオ帯まで幅広い周波数が存在するグランドラインのインピーダンスを小さくすることが大切です。グランドラインを安易に不連続にしてジャンパー等で説即することは避けるべきです。基板サイズは200mm x 100mmです。

最近はFR4と呼ばれるガラスエポキシ材が主流で、両面基板が標準になっています。しかし、音質面では昔ながらの紙フェノール材が優れており、安易に両面基板でプレーングランドとすると一見良さそうですが意図しない電流の流れができ音質を阻害しますので、あえて片面基板で設計し紙フェーノール材FR1を指定しています。

音質面では、テフロン材>紙フェノール材>ガラスエポキシ材>ガラスコンポジット材 の順となります。テフロン材は優れていますが特殊で高価なので紙フェノール材を選びました。

・ケース:タカチ電機工業のOS70-26-23を使用します。サブシャーシーAC26-23を用いると制約を受けるので、W15mm x T3mmのアルミ押し出し材でサブフレームを作成し基板を取り付けます。背面の入力端子からプリント基板までは1.5C2Vで配線します。同軸ケーブルを配線する際に伝送インピーダンスが乱れますので線材長を300mmと長く取り不整合を吸収させます。

・LED:市販のLEDホルダーは大きいので公称φ1.5mmの透明アクリル棒を使います。ノギスで測るとφ1.7mmあり、フロントパネルにφ1.8mmの小穴を開け差し込み瞬間接着剤で固定してからニッパーで切断します。LEDは、5mm厚のボロンスポンジをφ15mmのポンチで打ち抜き中心をφ3mmのポンチで再度打ち抜きLEDを保持させます。

・音質:フルエンシーDACの良さが感じられ、LPを聴いた時の印象に近づきますがまだ静寂感では不満が残ります。SPDIFを復調するCS8416からの信号にジッターが含めれているようで透明感、分解能、エネルギー感等に改善の余地があるように思えます。