Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

MPX 3

実際の受信状況では、隣接局の干渉や妨害電波やマルチパス歪が存在します。FM検波しますとこういった不要成分や文字多重放送の情報が微量ながら53kHz以上に存在します。

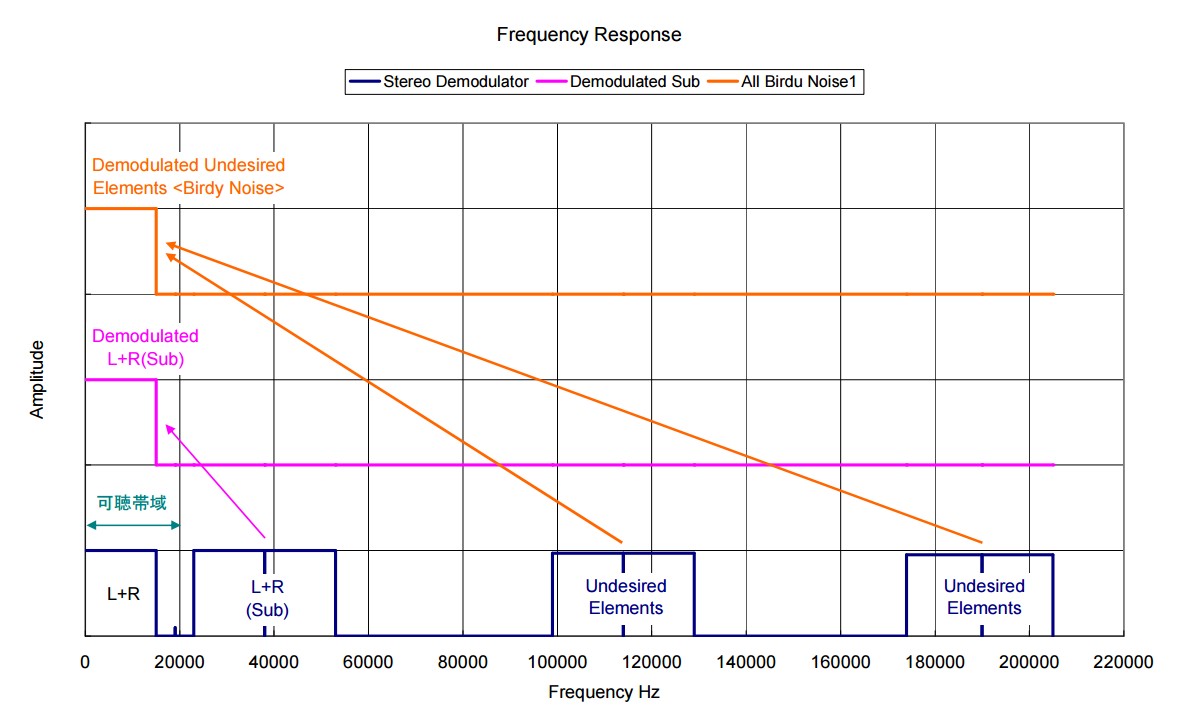

L/Rに分離するために用いる方形波は、奇数時の高調波を持ちます。すなわち38kHz, 114kHz, 190kHz/・・・・と無限に周波数成分が存在します。200kHz以上の成分はIFフィルターが除去しますのであまり問題にはなりませんが、114kHz+/-15kHzや190kHz+/-15kHzに存在する妨害成分は可聴帯域に変換されグジュグジュとかキュルキュルといった雑音になります。バーディー(鳥のさえずり)ノイズと呼ばれており、発生を示します。

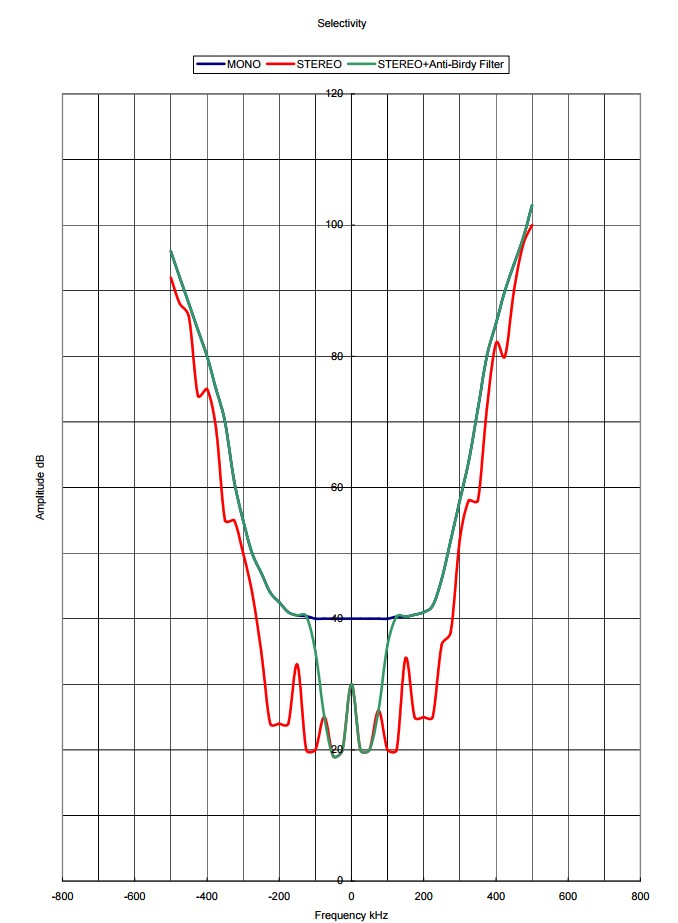

この現象は、オーディオ領域の問題と思われがちですが、実はIFフィルターによる選択度がステレオ受信時に変化していることが真の原因です。一般的に二信号選択度はMONO信号を用いて測定され妨害信号が希望信号から離れるに従い値が素直に大きくなります。しかし、希望信号と妨害信号の周波数差のビート成分が発生しており、ステレオ動作をしていると、38kHzの高調波周波数に近くなると可聴帯域に変換され選択度を悪化させます。

MONOとSTEREO及びSTEREOでアンチバーデーフィルターを用いた場合の選択度を示します。STEREO時の選択度はMONOより格段に悪化します。妨害信号が53kHzまで離れていく際に発生するビート成分は、ステレオ復調の帯域内なので防ぎようがありませんし、実際このようなビートを発生することはありません。しかし、三次高調波114kHz近傍は、RF相互変調によるスプリアスが発生しビートとなることがあります。190kHz近傍は遠距離受信の際、ローカル局が存在したりすることがあります。アンチバーデーフィルターを用いるとSTEREOの帯域内は変わりませんが、53kHz以上妨害信号が遠ざかると、MONOと同じ選択度が確保できます。