Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

パルスカウント検波からDLLD 1

パルスカウント検波からDLLDに移行した背景と展開を、当時を思い出しながら書き留めてみます。

・時代背景:CDの出現によりオーディオ機器の性能に対する見方が大きく変わったことです。高性能なソースが手に入る時代が来たことに合わせ、FMチューナーと言え、今までの性能では満足してもらえないだろうという予測の元に、新たな目標が設定されました。まずは、検波器のS/Nを、直線性を維持したまま、一挙に100dB以上にするということがテーマとなりました。

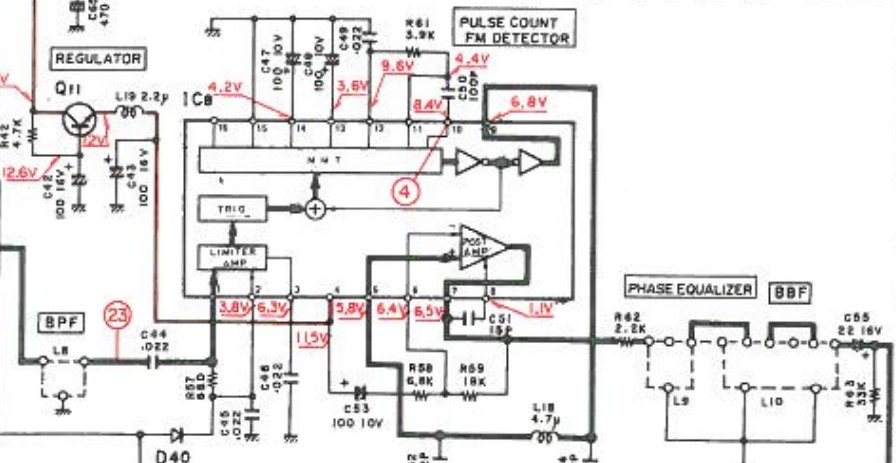

・パルスカウント検波の実力:パルスカウント検波は、FM方式が実用になった時代に既に考え方は存在していました。FMの粗密波を積分することで変調成分を取り出すという単純で素朴な方式です。最初にパルスカウント検波を採用したのは、ヒースキット(USA)が販売したFMチューナーでした。しかし、10.7MHzのIF信号で直接パルスカウント検波器を駆動しても、キャリア周波数と変調による周波数変化率が少なく出力が小さくノイズが大きく充分なS/Nを確保することが困難で、S/Nは60dBをやっと超える程度と書かれていたことを記憶しています。

原理的に同調回路を必要としない方式故に、直線性が優れかつ広帯域という、大きな特徴があります。そこでS/Nを改善するためには、パルスカウント検波器を駆動する周波数を下げ、周波数変化率を上げるという、第一IFを10.7MHz、第二IFを10.7MHzより下げたダブルスーパー方式を採用することになりました。第二IF周波数を下げれば下げるほど、変調波の変化率は大きくなりS/Nは改善されますが、第二局発とIFの基本波だけでなく高調波も加わった周波数が受信周波数や10.7MHzのIFに複雑に干渉し発生するスプリアスが受信帯域内に落ち込み受信性能を劣化させます。日本は76-90MHz、海外は87.5-108MHzと異なった受信周波数範囲でもっともスプリアスが少ない周波数として第二IFは約2MHzに決めました。

この結果、検波帯域2MHzの直線検波器で、S/N90dB以上を確保することが出来ました。しかし、残念ながらパルスカウントの名前が示すように、FM波の立ち上がりエッジの情報を使いますので、エッジの傾きによる揺らぎはそのままS/Nや歪の劣化に繋がります。半導体の性能には限界があり、完全に垂直に立ち上がるパルスは実現不可能です。実験レベルで96dBのS/Nが限界でした。そこで、100dBを超えるS/Nが得られえる検波器が次のテーマとなりました。

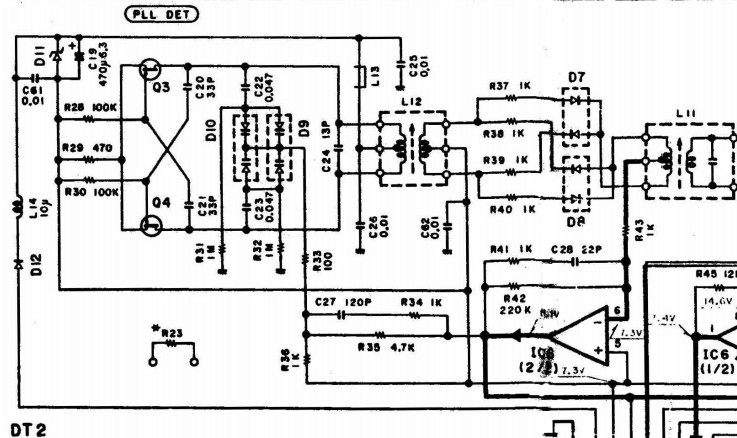

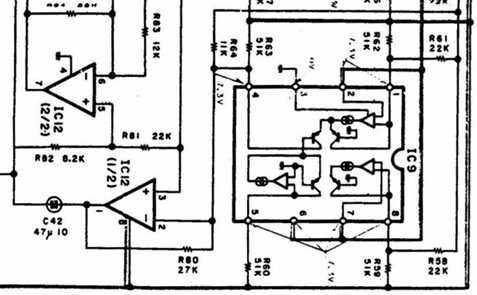

・低歪率高S/N PLL検波:FMチューナーのもう一つの問題は歪です。妨害信号を排除するためのIFフィルターで通過帯域を制限することで歪が発生します。IFフィルターの改善によりMONO 0.01%台の低歪を実現できるようになりましたが、選択度を確保するとここがほぼ限界になります。しかしCDの原理的に0.0015%の歪の前では一桁以上劣った性能で、低歪化もテーマとなりました。これ以上の低歪を実現する方法として、FM波の変化幅を少なくしIFフィルターの歪の発生の少ない領域だけを通過させるというFM帰還方式があります。検波した音声信号で局発に変調をかけ、入力の粗密波の変化を少なくするという、所謂アンプの負帰還と同じような考え方です。ここで問題となるのは、入力されるRFやIF信号と検波された変調信号との時間のずれが大きいと、位相が回転し系が発散しアンプの負帰還と同じように発振現象を起こしてしまうことです。パルスカウント検波は約2MHzという第二IF信号を除去するためにLPFが必要で、ここで発生する遅延時間が無視できません。遅延時間の発生の少ない検波器はPLL検波器という結論を得ました。PLL検波器はIFフィルターより広い検波帯域を確保し、かつ入力信号にVCOが追従するという動作なのでノイズの発生が少ないという特徴があり、容易に100dBを超えるS/Nが実現できました。欠点は、VCOを構成するバリキャップダイオードの印加電圧対VCO周波数変化が直線でないことで、歪発生の要因になります。この周波数変化を補正し直線性を改善したのがDLLDと名付けられた検波器です。これによりL-02Tで開発したノンスペクトラムIFという帰還処理が可能となり、一気に超低歪率と高S/Nが実現されました。これ以降、パルスカウント検波はDLLDにバトンタッチをしました。この技術は、当時一緒に仕事をしていた優秀な技術者により開発されました。この世代交代は、あまり分かりやすくは紹介されませんでした。これについては技術的に何か問題があったということではなく、パルスカウント検波が市場にやっと浸透した矢先の方針変更を誤解されることを危惧した営業戦略が影を落としたのかも知れませんが、ノーコメントとします。

・DLLDからDCC:DLLDでVCOの非直線性を補正したことは、複雑なノンスペクトラムIFでなくても、IFフィルターで発生する歪を補正し低歪を実現するDCCへと発展しました。DCCは、IFフィルターで発生する歪はフィルター各々で一定であることに着目し、あらかじめ必要な歪を発生させ検波出力以降で逆相にして注入するという一種のフィードフォワード制御を行います。DLLDを開発したことで、高S/Nと低歪の検波器が実現し、検波器の低歪化からDCCへと発展しIF以降の低歪化もあわせて実現できました。

・MPX:検波器以降で、サンプリングホールドMPXからダイレクトピュアデコーダー(DPD)MPXへの転換はステレオ復調技術を参照ください。