Since: 14,Octorber 2004 :Revision 2, September 2025

KT-1000 音質改善

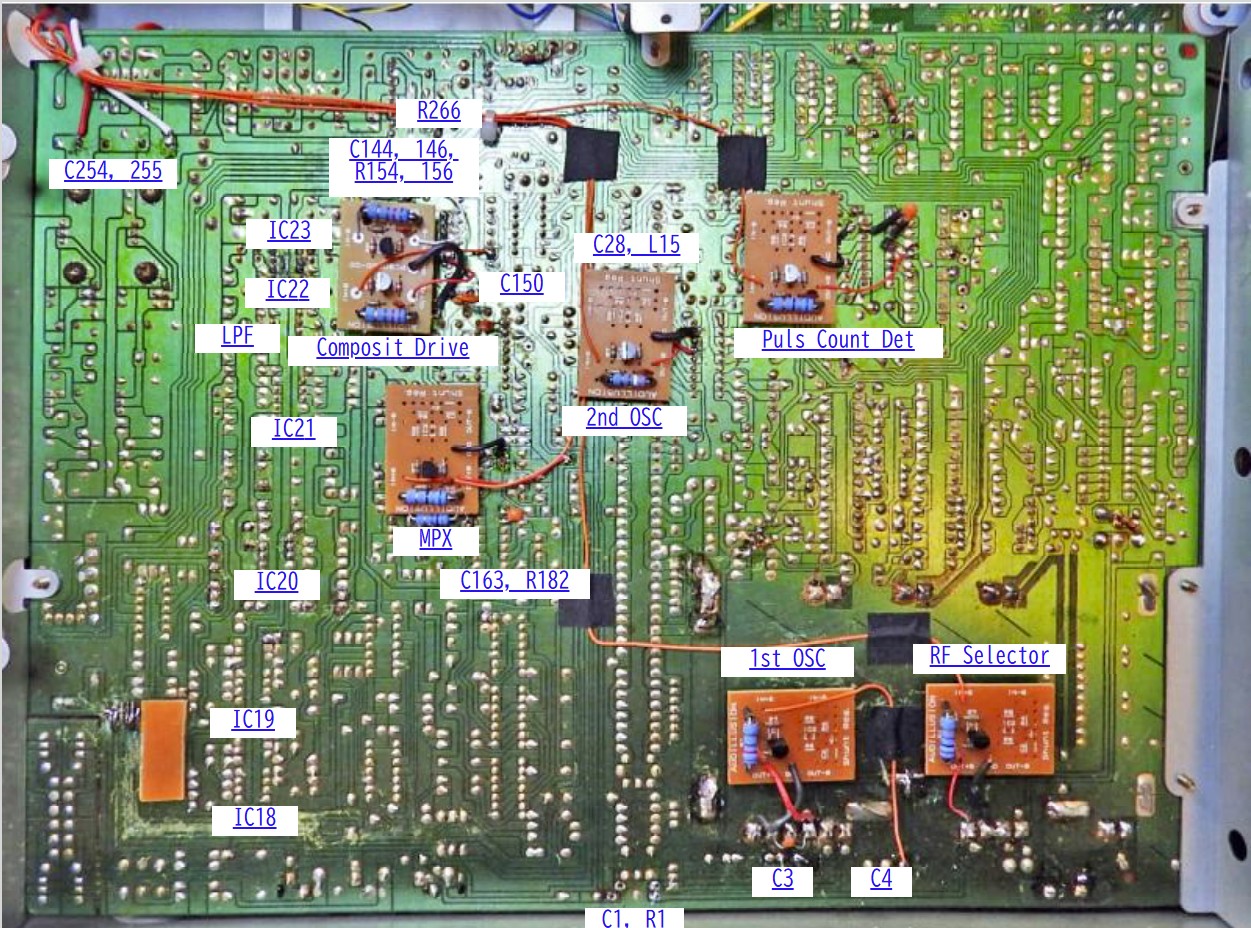

3.11震災被害から復活させたKT-1000の音質改善を試みます。久しぶりに聴いてみると、それなりの鳴りっぷりで、特段不満もなくよくできていることを再確認しました。しかし、音質改善したKT-80と比べると、分解能は感じられるが、開放感が不足気味で、音場音像が平面的など改善の余地があり、中低域にもたつきが感じられます。構成はKT-80は普及機に対しKT-1000は中級機なので、もっと良い音が出せるのではと考えました。

各部の電源をシャントレギュレータによる改善を行い、FM Tunerのベンチマークと言える、爽やかで、CDやLP再生と同じ様なイメージで楽しめる音質に到達できたので紹介します。

このクラスになると、チューニングノブを触ると、同離調の際のポップノイズを低減するために低域遮断周波数を1.6Hzに上げ、AFC動作を停止させます。ノブから手を離すと数秒後に元の 低域遮断周波数 0.2Hzに戻りAFCが動作する機能を備えています。(KT-80にはこの機能が備わっていないので、音質改善のために低域遮断周波数を2Hzから0,2Hz以下に下げたので同離調の際にポップノイズが出ます。)低域遮断周波数は取り敢えず手を付ける必要はありません。

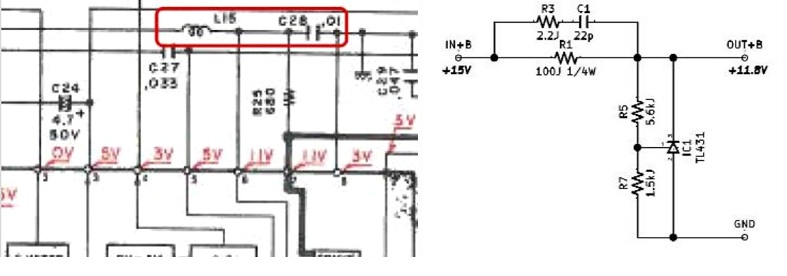

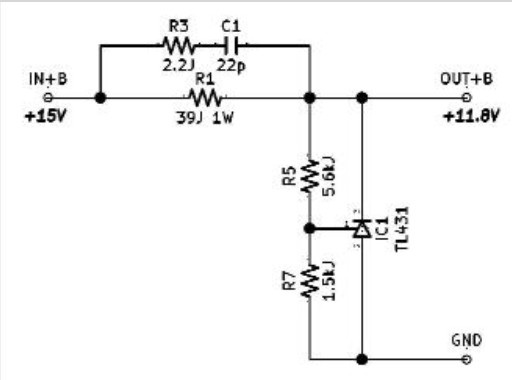

音質改善は、特別な部品ではなく、今買える部品(世の中で多く生産されている)を組み合わせ工夫することを基本としています。これまでの工夫の中で効果が大きいを シャントレギュレータ 小基板追加します。シャントレギュレータへの給電は+整流平滑コンデンサから7815三端子レギュレータでリップルを低減しています。

手始めに、パルスカウント検波電源です。TR-40は25mA消費しています。

R42、Q11、C42、L13を削除。C43: 100uF16Vを1000pFに変更し、シャントレギュレータ出力を接続。

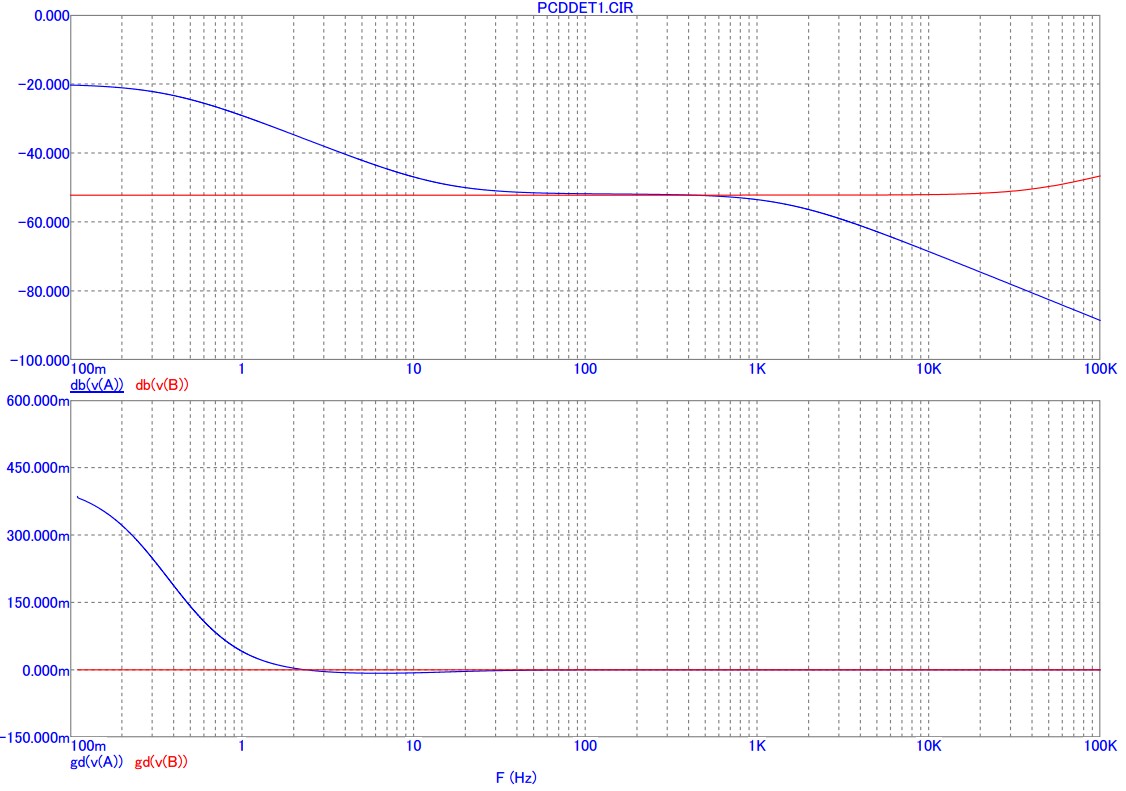

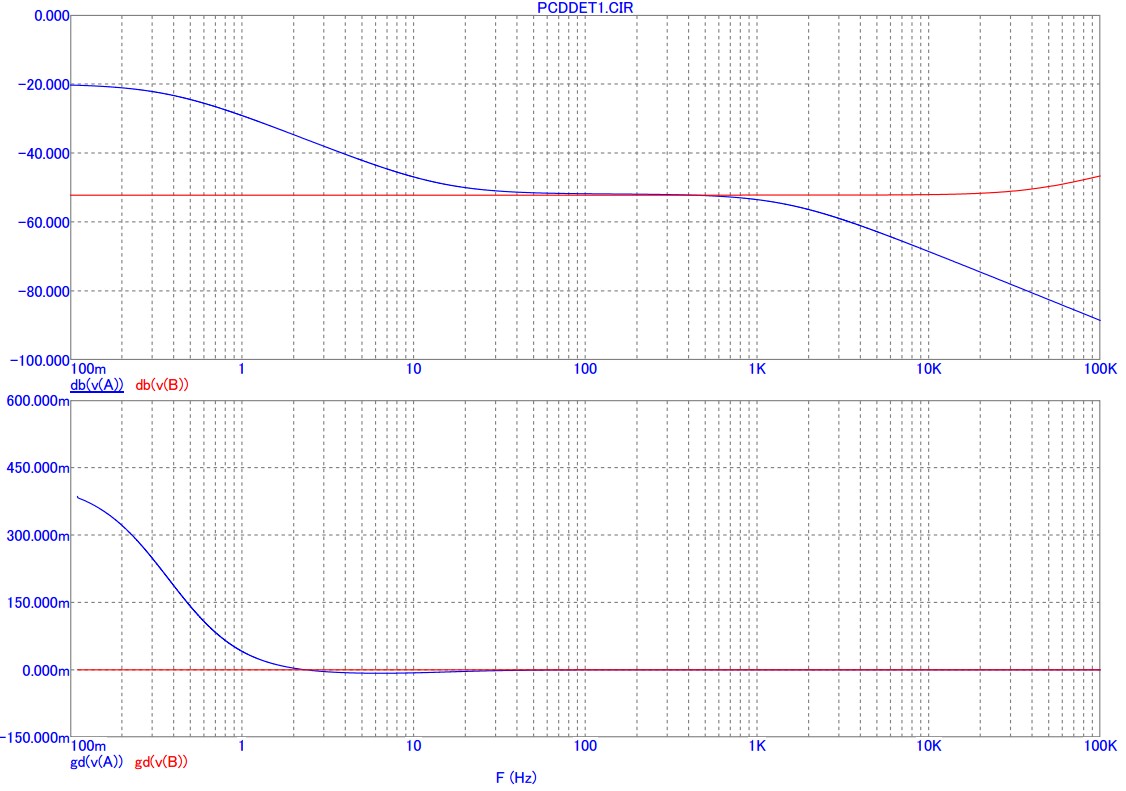

オリジナルのQ11によるリップルフィルタとシャントレギュレータの特性を比べてみます。上(青)はオリジナル電源回路、下(赤)シャントレギュれた電源回路、周波数特性は、復調の際に変化する電流の影響を確認します。上は振幅特性、下は群遅延特性。オリジナル電源では100Hz以下で抑圧が低減し、群遅延も乱れてきます。シャントレギュレータは、抑圧・群遅延とも平坦で音色が変化しません。このため低域の音力が増し、ぼけた感じが少なくなり焦点が合ってきます。

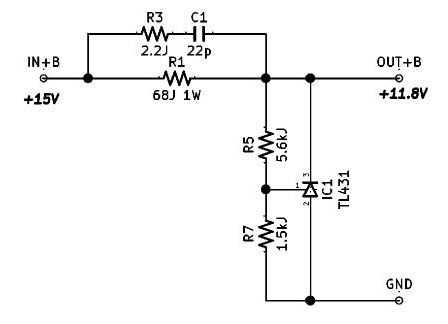

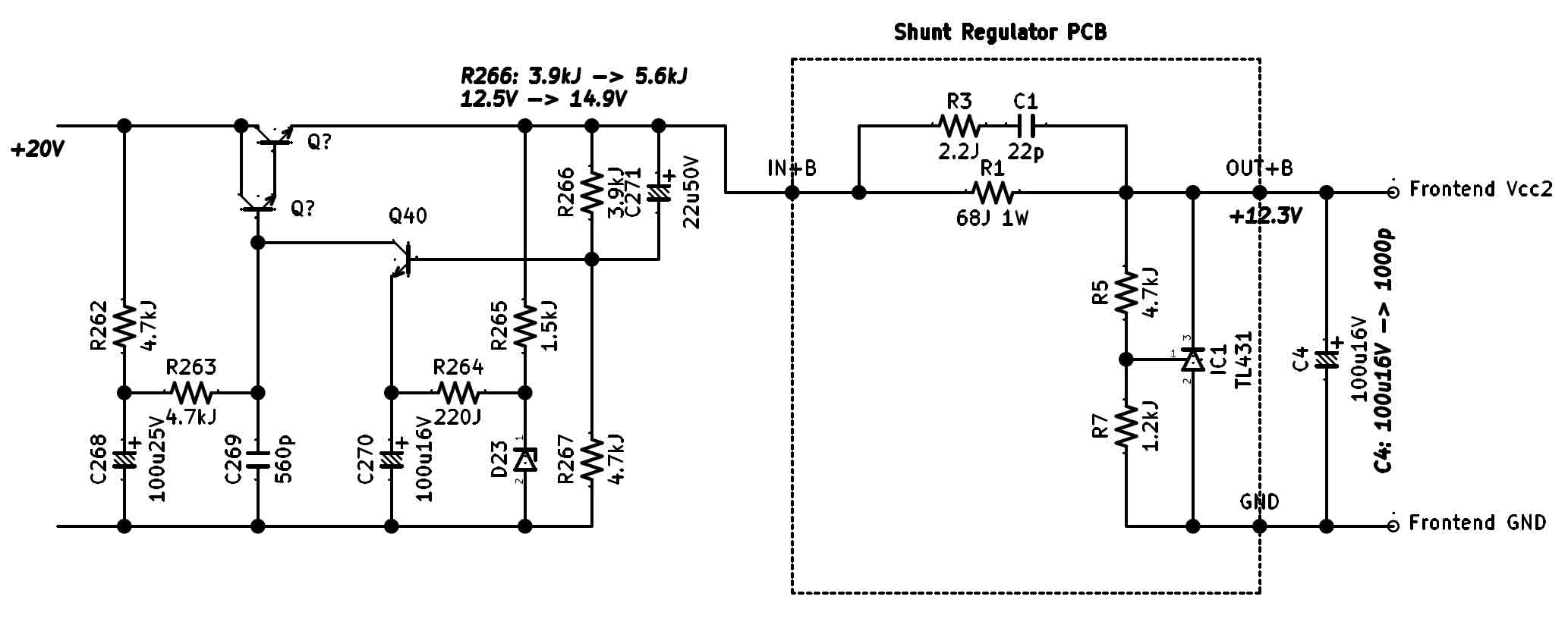

次に、第一局発を単独電源(ランプ巻線を倍電圧整流し、定電圧回路Q40‾42)を採用したことを訴求しているので、ここを置き換えます。10mAほど消費しています。単独の定電圧回路を利用します。シャントレギュレータ分の電圧を増加させます。R266: 3.9kΩ→4.7kΩ(12.5V→14.9V)、シャントレギュレータで12.3Vにして第一局発に供給します。C4: 100u16V→1000pFに交換します。静かさが改善されます。

もう一箇所、MPX38kHzを生成するPLLが気になります。一般的な方形波スイッチングMPXよりサンプリングホールドMPXは、Digital Format同様38kHzスイッチング信号にJitterが重畳し干渉する可能性があります。HA1123W二個(IC11、12)を使ってPLLを構成しているのでまとめてシャントレギュレータから給電します。IC 二個で56mA消費します。R182: 100Ω削除。C163: 100uF16Vを1000pFに変更。IC11とIC12のグランドパターンの中間でレジストを剥いでGNDを接続。38kHzスイッチング信号のJitterが減少した様で、低域の伸びと解像度が改善されました。この改善はDACのJitter低減と同じ傾向です。

ここまでで、KT-80より帯域・解像度は上回りましたが、一枚ベールがかかった印象でまだ改善する余地を感じます。

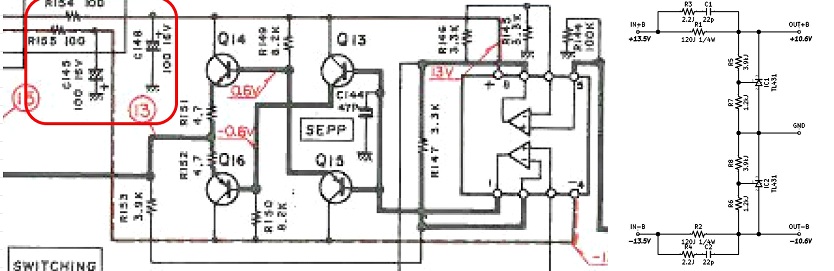

回路図を確認すると、サンプリングホールドするためのドライブアンプの電源供給にR154,156: 100ΩとC142,145: 100uFによるデカップリングが構成されています。この機種の設計時には、音質劣化の要因とは認識せず、回路を安定させる有効な手法と疑いを持ちませんでした。D-3300Tの開発時にデカップ時定数が可聴帯域内にあると音質を阻害する要因になるとわかり、抵抗器の代わりにフェライトビーズを採用し時定数を可聴帯域外にしました。その後フリーになってから、シャントレギュレータが音質向上に有効であることを知り、今に至っています。

100Ω100uFの時定数は15.9Hzと高く、音色に影響を与えます。短絡的考えると、削除するべきですが、残念ながら発振してしまいます。デカップの効果を失うことなく電源の変極点持たせないため、シャントレギュレータに置き換えます。+電源は15V三端子を追加しましたが、-電源は用意していません。元の安定化電源は±13.5Vありますので、R154,156: 100Ωの代わりにシャントレギュレータで±10.5V出力させます。C142,145: 100uFを1000pFに交換します。

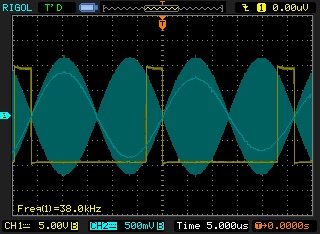

100Ω100uFの時、±12.7Vでした。電圧が±10.5Vになったことで、ダイナミックレンジが不足するのかを確認します。R151, 152の交点で出力を観測します。75kHz(100%)時に3.2Vp-pです。任意の10分間の波形です。各局ともプリエンファシし込みで変調度はよく管理されています。NHKで100%を超える瞬間がありますが、飽和することはなく十分なマージンがあります。

デカップをシャントレギュレータに置き換えたところ、開放感、音場・音像が格段に向上し、受信していることを意識しない音質が得られました。

AFC時定数C3: 1uF25V NPを100u25Vにし、低域遮断周波数を0.64Hzから0.08Hzに下げ、AFCによる干渉を低減します。

整流平滑電解コンデンサC254, 255: 1000uF25Vは経年劣化の恐れがあり、現在入手できる同じケースサイズの3300uF25Vに交換しました。容量が増えたことでスケール感が僅かですが改善しました。さらに、オーディオ段に使われているオペアンプuPC4557Cを音質に定評のあるNE5532に交換して効果を確認します。最終段IC23は、調和感と分解能が向上ます。サンプリングホールド段IC18、IC19は、透明感と分解能が向上します。セパレーションコントロール段IC20は僅かですが質感の向上があります。アパーチャー効果補正IC21とLPF IC22は改善効果は認識できませんでした。

IC22とIC23は5次アクチブローパスフィルターを構成しています。KT-80では、普及級のMPX ICなので、オーディオ出力に現れるパイロット信号とサブキャリアを抑圧するために19kHz、38kHzにポールを待たせたチェビシェフ型のLC LPFが不可欠です。これは部品として供給されており特性を変えることは困難です。しかし、KT-1000では、19kHzパイロット信号を打ち消す機能を備えたHA1123Wを使用しており、19kHzのポールは不要です。また、サンプリングホールドMPXなので、38kHz方形波スイッチング方式に比べサブキャリア成分が少ない特徴を持ちます。LPFは5次アクティブ形式でチェビシェフ特性で対応しています。CDPのLPFで振幅特性より群遅延特性が音質改善効果が高いことを経験しています。チェビシェフ型は、まさに振幅特性に重きを置いています。チェビシェフ型をバターワース型に組み替えます。

| CRNo. | Original | Modified |

| C180, 181 | 0.36uF | 0.012uF |

| C182, 183 | 560pF | 1200pF |

| C184, 165 | 0.012uF | 3900pF |

| C186, 187 | 0.024uF | 4700pF |

| C188, 189 | 0.0015uF | 1800pF |

サンプリングホールドパルス調整で、C150: 8200pFですが容量が大きすぎる様で、L16のコアを抜いても調整できませんでした。C150を6800pFに変更しました。パルス位置調整は、FM信号L-R変調、受信STEREO、SCA復調パルス:IC13, Pin6/J101、コンポジット信号:R151, 152交点の波形を観測し、コンポジット信号の節とパルスの立ち下がりが一致する様、L16を調整します。

ここまでの改善点と効果を評価し整理します。星一つは、効果確認が難しく不要です。

冒頭の写真のようにシャントレギュレータ小基板は、メイン基板の部品面側は配線で混み合っているので、パターン側に両面テープとボロンスポンジで固定しました。

| 改造箇所 | 音質改善効果 |

| パルスカウント検波電源 | ★★★★ |

| 第一局発電源 | ★★★ |

| RF・MIX電源 | ★★★★ |

| 第二局発電源 | ★ |

| MPX電源 | ★ |

| サンプリングホールドドライブ電源 | ★★★★ |

| AFC時定数 | ★★ |

| 整流平滑」コンデンサ | ★★★ |

| IC23 | ★★★ |

| LPF GD特性 | ★★★★ |