Since: 14,Octorber 2004 : Revision 2, September 2025

KT-80 音質改善

1980年に設計者として独り立ちした、思い出深い機種です。FM専用の受信性能と音質性能がバランスさせることが出来ました。

発売から既に30年以上経過しており、さすがに受信出来ない状態のものが出てきます。症状で多いのは、ミュートを制御しているクォードラチャー検波器の周波数ズレでミュートをオフすれば音が出る、ステレオに出来ないと言う症状になります。また、アルプス製フロントエンドの局部発振回路のトリーマーの腐食により、受信周波数が2MHz以上ズレるか、発振が停止し全く受信出来ないと言う症状になります。その他に照明ランプの断線があります。

これまで経験した経年による不具合は、

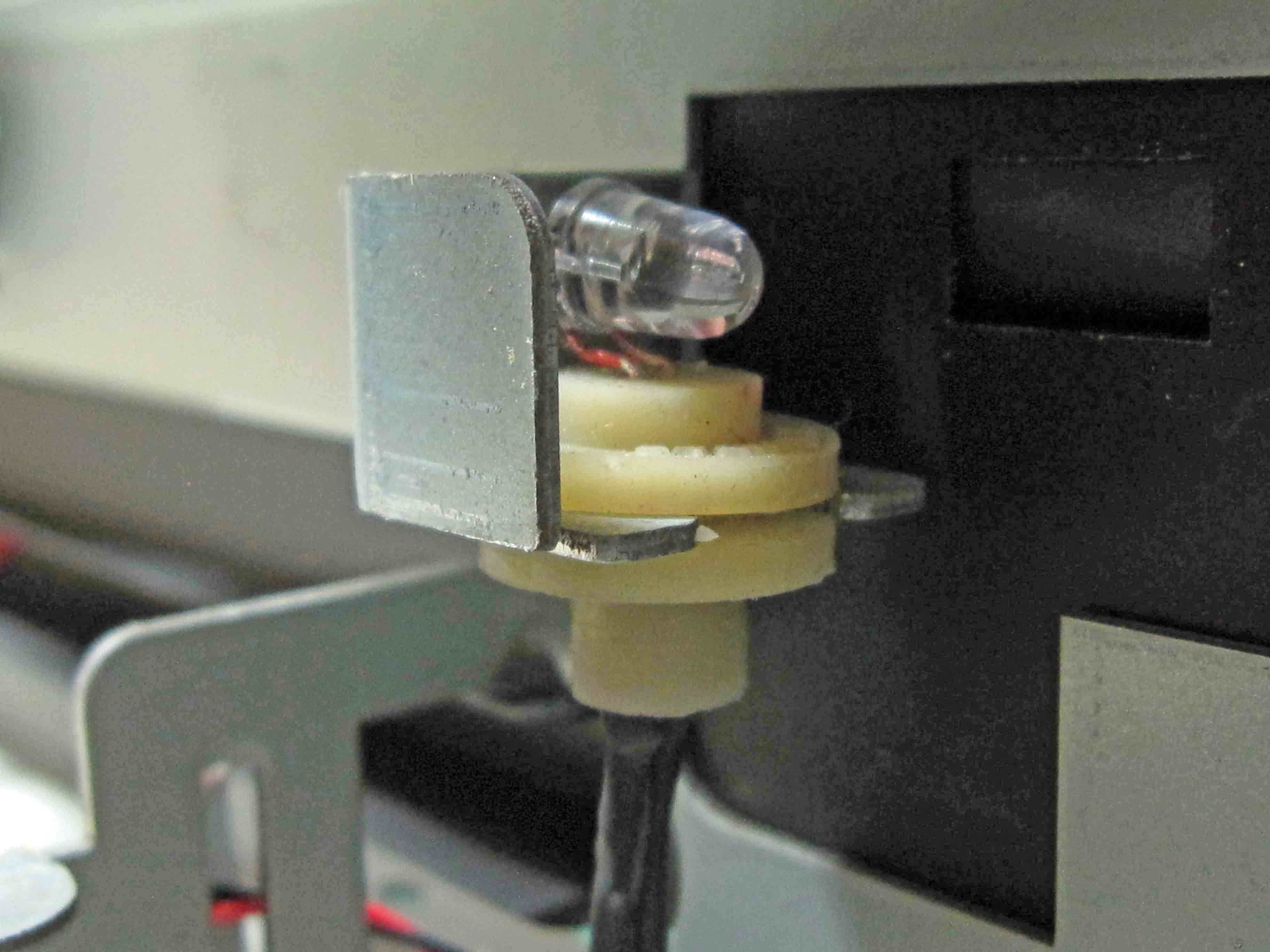

・指針のランプの寿命:LEDに置き換え

・フロントエンド局発のトリマーコンデンサーの劣化:トリマー交換、もしくは新しいトリマーをバリコン局発端子に追加

・クォードラチャー検波コイルに内蔵されているコンデンサーの容量抜け:コアを回し込んでも調整できない:10pF程度をコイルの足に「追加

などの方法で対処します。それぞれの方法はWebを検索するとわかりますので参考にしてください。

Webに調整方法もありますので、再調します。

調整が終わり、放送を受信して聴いてみます。30年以上経過したチューナーとは思えない精度の良く合った目盛と指針とうまく働く制御で快適です。そしてその音質にも驚かされます。1985年頃までがチューナーの黄金時代で、各社競い合って開発を行いました。CDが1982年に登場し、求めやすい価格帯に入り、チューナーは興味を持たれなくなりました。CDが登場するまでソースはアナログレコードかカセットを含むテープでした。アナログメディアの再生の安定度にはメカが深く関わります。放送局では民生用より性能が優れていた訳ではありませんが、ターンテーブルやテープデッキはコンソールに納められた大掛かりな装置でした。この質量からくる再生音の安定感は民生機器では得られない良さがあり、放送される音楽は良くも悪くも自分の装置を確認する標準として重宝されました。このような潜在的な需要がチューナーの市場を支えていたと思われます。CDが登場し、アナログとは比較にならないほど安定した再生が可能となりチューナーの必要性が薄れて行ったのでしょう。

FM放送のフォーマットには限界がありますが、放送局では同期運転のためのマスタークロックで制御されたシステムから送出される音の安定感が感じられる時代になったことをチューナーをとおして確認出来ます。

調整するだけで、今購入出来るチューナーと比べ全く遜色はありませんが、四半世紀の時の流れをKT-80に反映します。

・低域遮断周波数を下げる

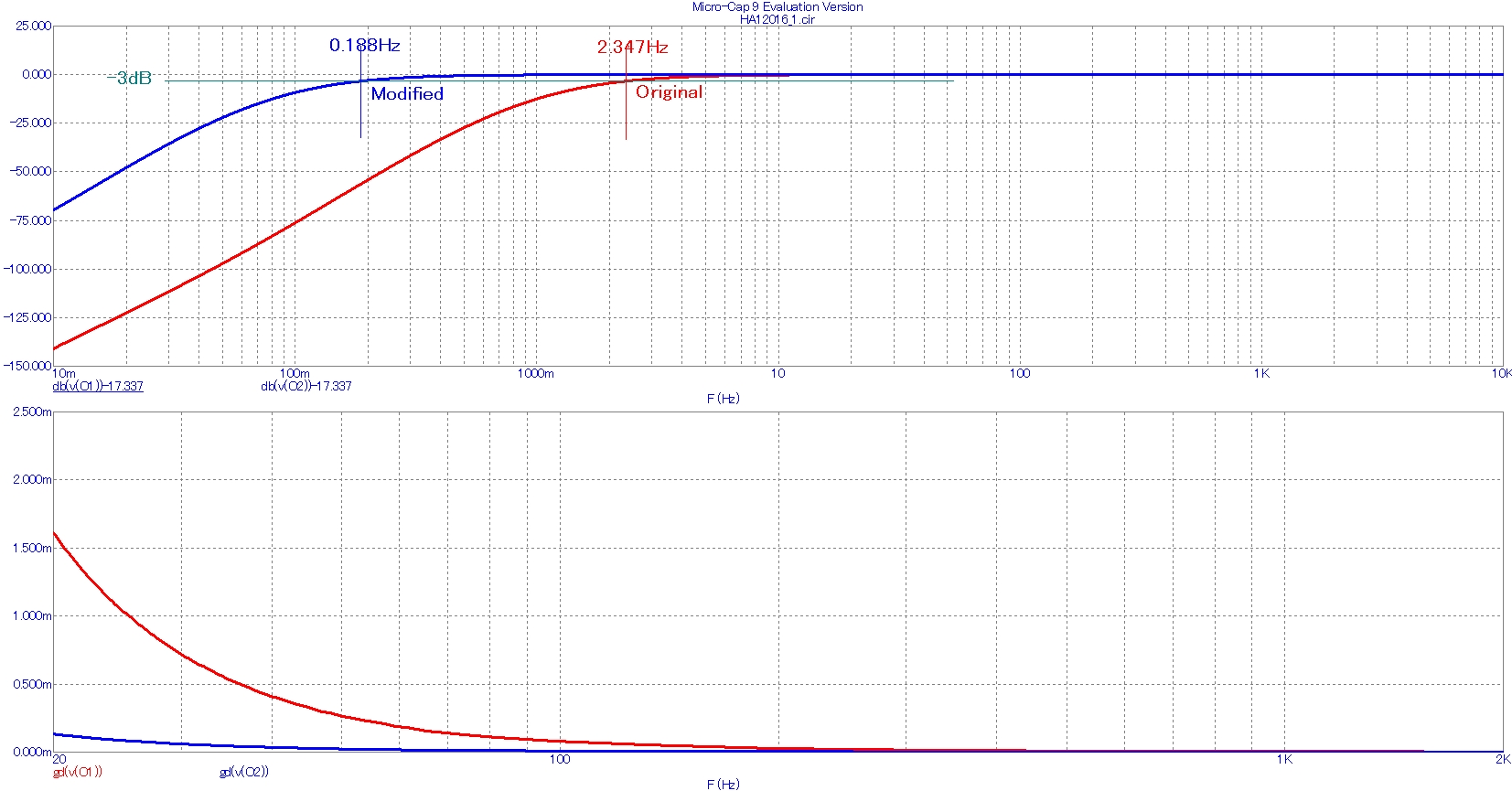

設計時と比べ部品の小型化が進みました。電解コンデンサは同じケースで10倍の容量を入れられる様になりました。当時使えなった容量値に変更出来ます。まずは、容量を増やして低域遮断周波数を下げます。シミュレーションで周波数特性を確認します。

高級機に比べこの価格帯は電源ON/OFFや同離調により起きるポップノイズ対策のコスト配分が限られており、音質劣化の要因になりますが、低域遮断周波数が高い傾向です。

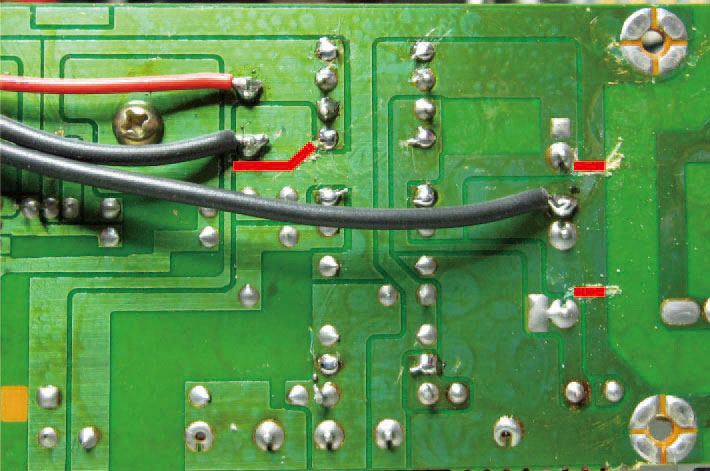

元の容量値では、低域遮断周波数は2.347Hzで、234Hz以下で群遅延特性の平坦性が損なわれます。現在の同じケースサイズで容量を選ぶ直すと、低域遮断周波数を0.188Hzまで下げることが出来ます。変更箇所は次ページの写真を参照下さい。容量を増やし時定数を大きくしますので、同離調の際に直流成分の変動が大きくなり、ミューティング時のポップノイズが発生しますが、スピーカー等にダメージを与える程ではありません。

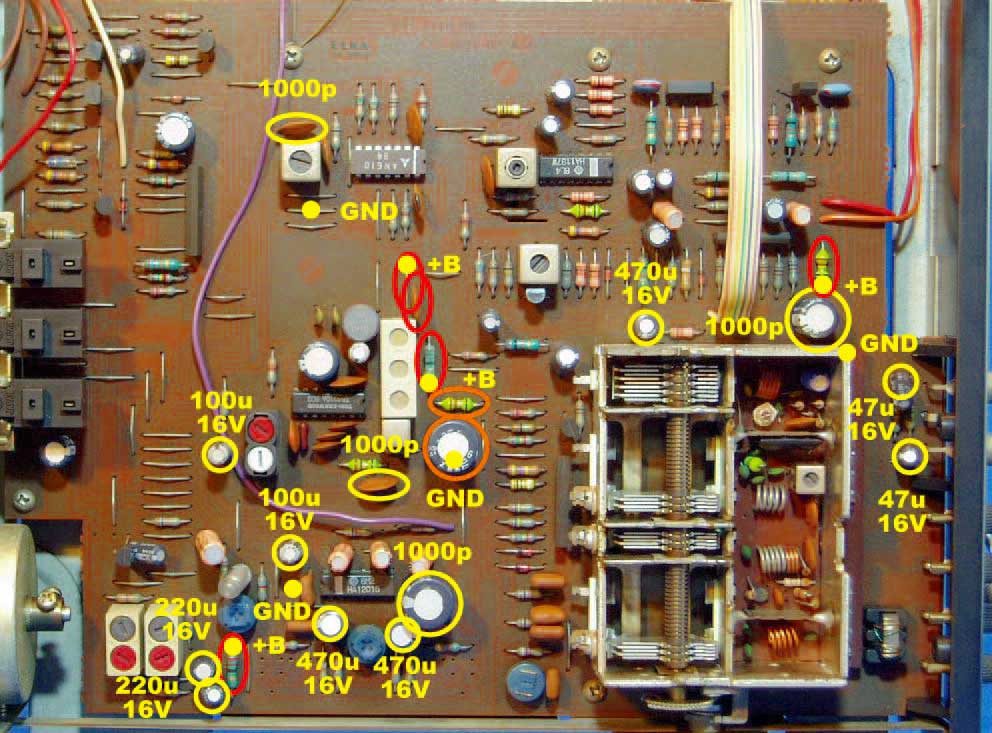

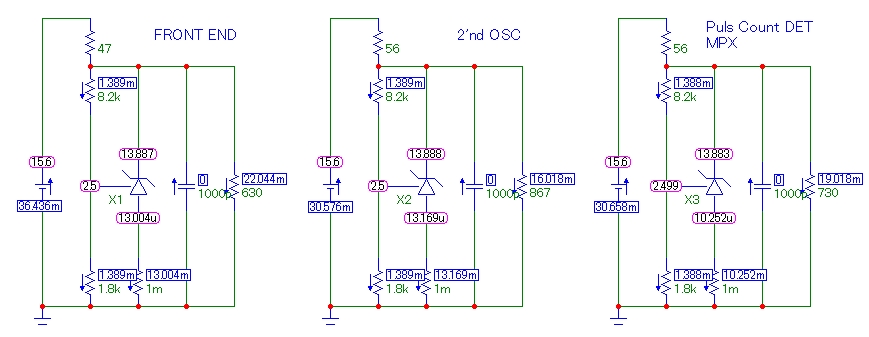

黄色定数は変更後の値、黄色塗りつぶし小丸はシャントレギュレータ(後述)接続箇所、赤は削除部品

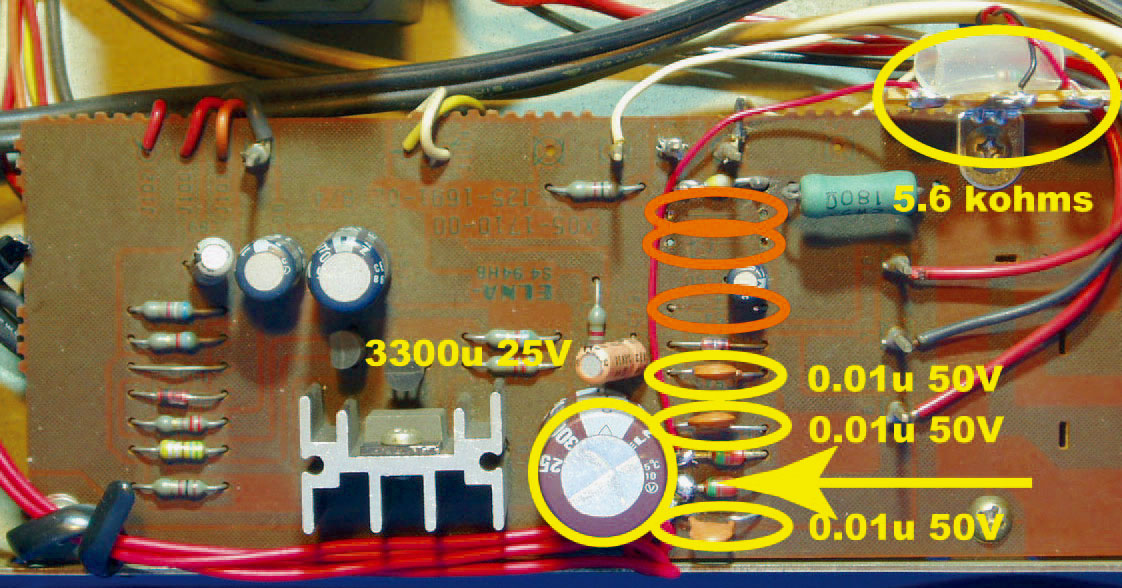

初期のロットでは、ダイオードのスイッチングノイズを防止する磁器コンデンサが円筒形のものを使いました。耐圧に余裕が無く、不幸にも円筒形の磁器コンデンサが使用されていた場合、円盤形の0.01uF/50Vに交換してください。

当時は、1000uFを使用していましたが、同じサイズで3300uF/25Vが使えます。電源の強化が可能です。

パワースイッチの電球が断線していました。同じ電球を入手することは不可能です。白色LEDに置き換えるため平滑後の直流から5.6kΩで電流制限しLEDに供給します。

低域遮断周波数を下げますと、今まで感じられなかった広がりのある定位が得られます。しかし、元々どちらかと言うと薄口の音色がさらにすっきりし、寂しさを覚えます。この時代としては共通インピーダンスや電流の干渉の少ないパターン設計を行いましたので変更の効果が聴き取れます。

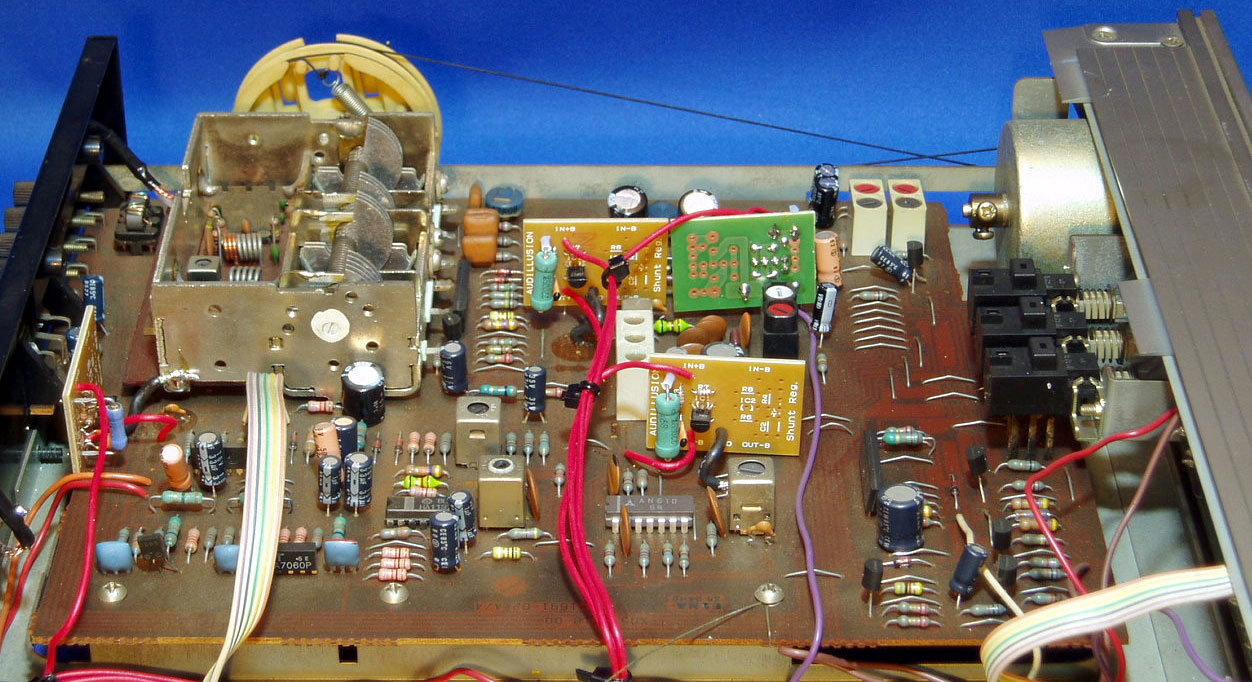

しかし、直列型定電圧回路一つで全ての回路を賄っています。デカップリング処理により高周波での干渉は避けていますが、音声信号低域の干渉は避けられません。さらなる音質改善を行うためにシャントレギュレータを追加します。

整流平滑後の電圧は+20.5Vなので一度三端子レギュレータで定電圧化します。必要な+Bは+14Vなので、少し電圧が必要なので、+15V三端子レギュレータにダイオードの順方向1本分の下駄を履かせ+15.6Vを得ます。ダイオードは1N4002等の1Aタイプを使用します。

チューナーの中で電源の影響を受けやすい回路にシャントレギュレータを追加します。受信したRFをIF10.7MHzに変換するフロントエンド部、この機種はパルスカウント検波を採用しており、パルスカウント検波を行う2MHzに周波数変換する第二局部発振回路、そして検波を行うパルスカウント検波回路、L/Rの出力を得るステレオ復調回路のMPX部にシャントレギュレータを追加します。各回路の受信時の消費電流を測定し、TL431のアイドリング電流を加味し、1.5〜2倍の電流となる様に電流制限抵抗を設定します。

| 消費電流mA | 制限抵抗? | 総電流mA | 制限抵抗消費電力W | |

| フロントエンド | 22 | 47 | 36,5 | 0.062 |

| 第二局発 | 16 | 56 | 30.6 | 0.052 |

| パルスカウント検波 | 19 | 56 | 30.6 | 0.052 |

| MPX | 19 | 56 | 30.6 | 0.052 |

シミュレーション用の回路図です。赤楕円囲みは電圧、青四角囲みは電流を示します。TL431アノードの1mΩは電流測定のためシミュレーションで必要ですが、実際にはありません。(シャントレギュレータ参照)

シャントレギュレータを追加したことで、立ち上がり(粒立)、良く引き締まり焦点の定まった定位や音像、さらには薄口に感じた表現も改善されました。聴感S/Nも向上しました。

スピーカーからの音離れの良い開放感、ヌケの良い鮮明な表現を求め、電源回路のグランドに手を入れます。

電源部の共通インピーダンスによる干渉が低減し、すっきりとした濁りの無い音質が得られます。

これまでの改造はこのようになります。

断線したパワースイッチの照明の電球は白色LEDに置き換えました。

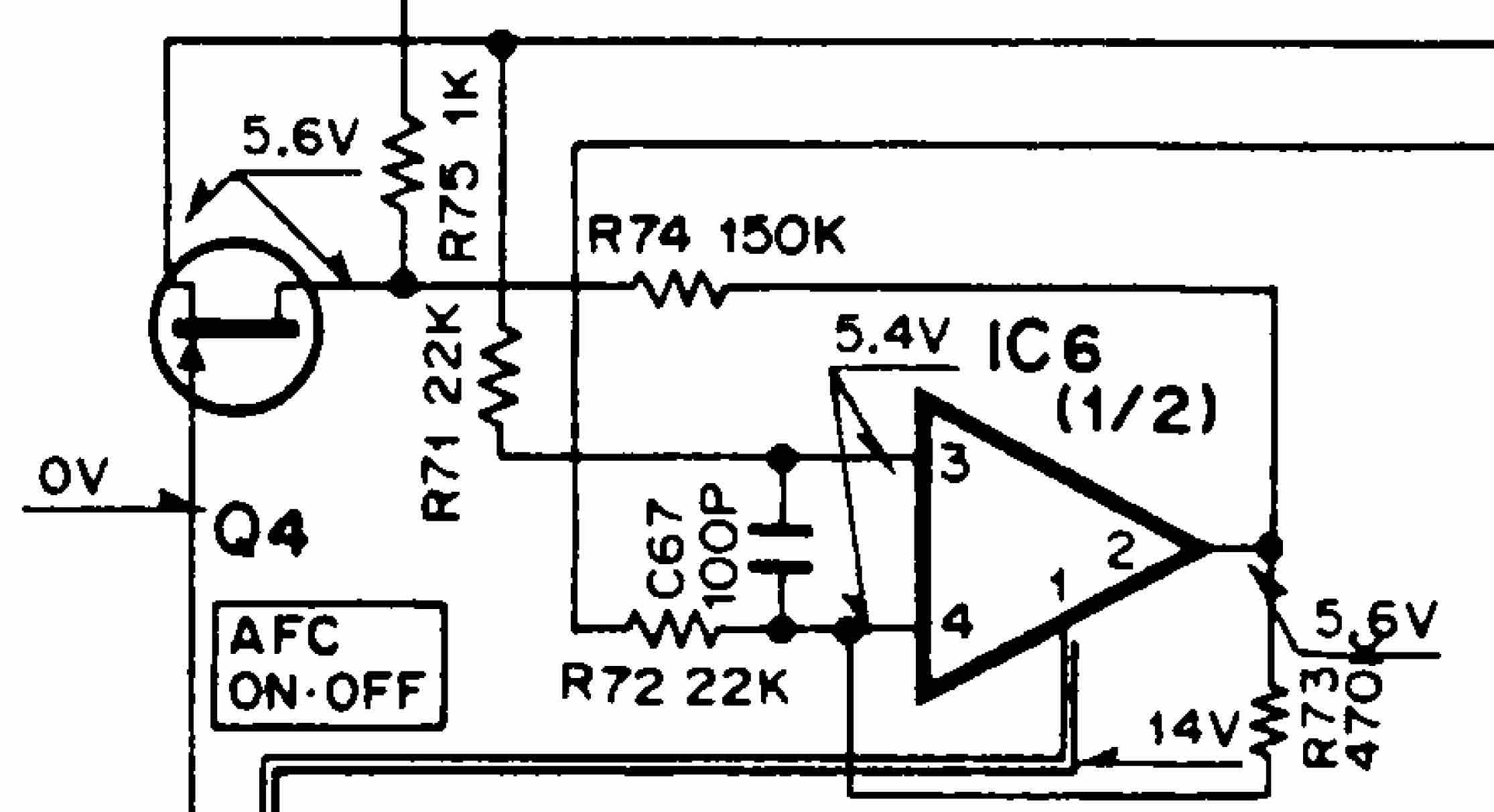

回路図を眺めて、AFCで干渉が起き音質劣化を招いている可能性に気がつきました。AFCは検波器出力電圧が一定となるよう局発の周波数を制御する方式で、発振回路に付加したバリキャップダイオードに検波器電圧を帰還させます。可聴帯域成分が残っていると、FM帯域を狭めるFM帰還やL-02T・L-03Tに使われたノンスペウトラムIFシステムと似た動作になります。昔からAFCは音質阻害要因と言われていたことも思い出しました。バリキャップダイオードに印加する電圧は、可聴帯域成分をLPFで抑圧する必要があります。KT-80のAFC回路です。オペアンプによる反転DC増幅回路です。Q4は同調操作時はAFCをOFFさせ、TUNED点灯後にAFCをONさせる制御スイッチです。この先、バリキャップダイオードの手前にC72, 22uFのフィルターがあります。

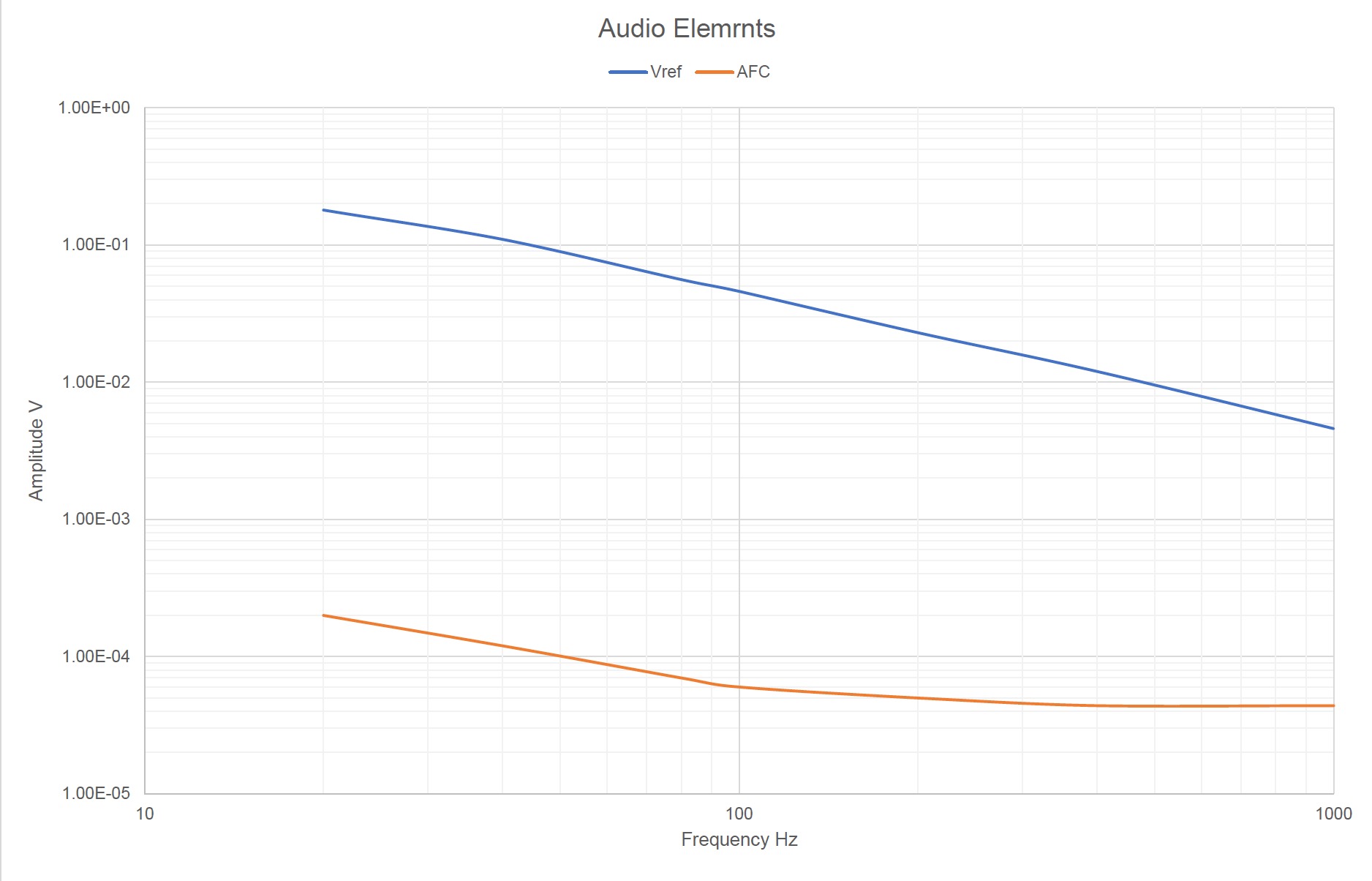

AFCサーボアンプをLPF化を再検討します。AFC動作は同調検出、Sメータを担うHA1137Wのクォードラチュア検波のAFCと動作基準電圧のVrefを比較しますAFCとVrefに現れるオーディオ成分を確認します。AFCより58dB大きい成分がVrefに現れています。AFC系で起きる干渉はVrefからの成分でした。

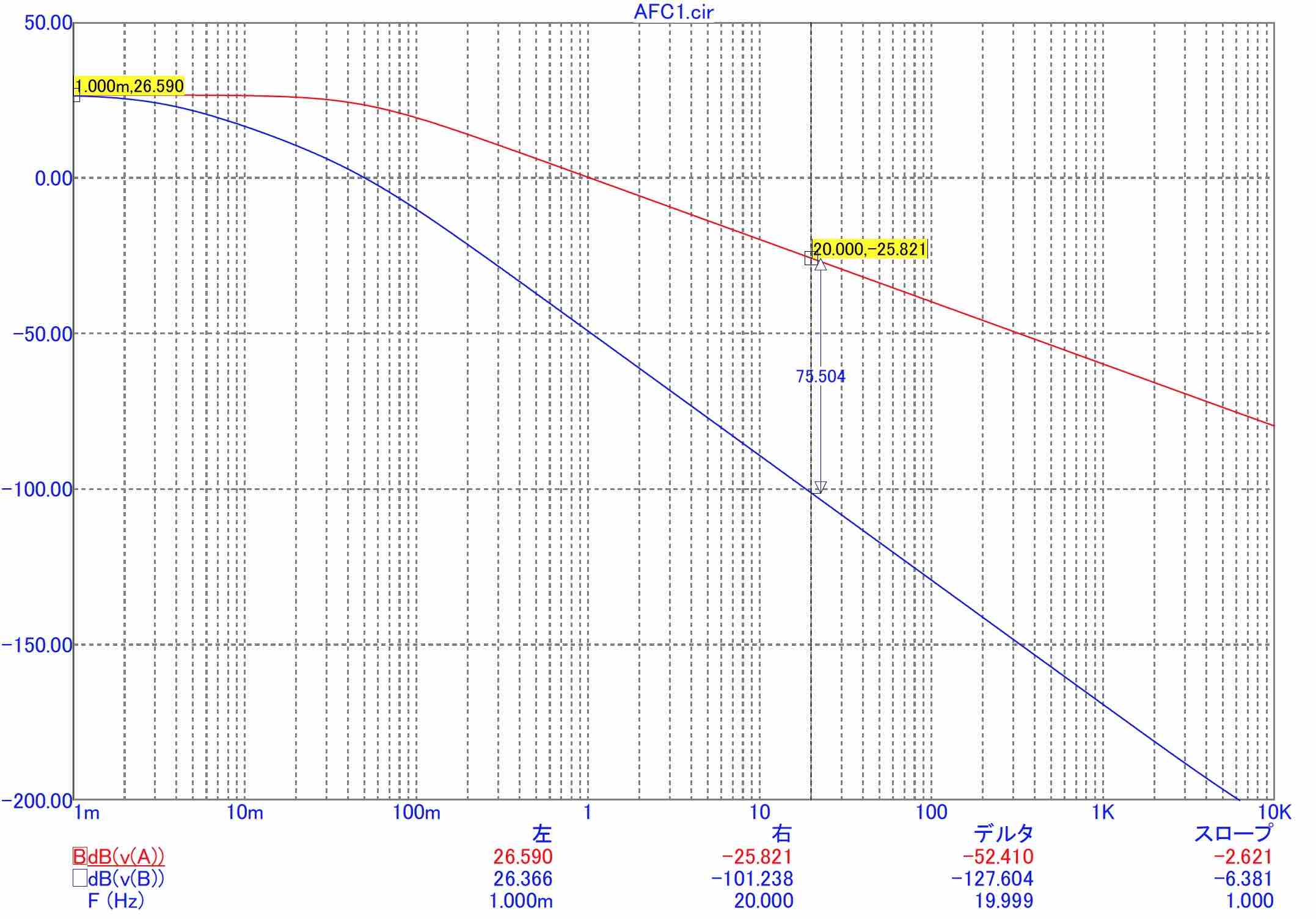

R73; 470kの並列に0.1uFに追加し、IC6, Pin3とGNDに100uFを追加します。Vrefにオーディオ成分入力をシミュレーションすると、100uF追加した青線は、赤線より20Hzで64dB改善されます。

フロントエンドAFC端子で、印加電圧に重畳する直流以外の成分(検波出力成分)を確認します。元の状態A:青線、R73に100uF並列:Bを比べると明らか局発への干渉が増えています、干渉により低域の抑圧だったのが、増強に転じ、一聴すると改善んされたように感じられたと思われます。しかし、干渉が増えたことでステレオの広がりに違和感を覚えたようです。最終対策のE:緑線が最も干渉が少なくなりました。音質は、グランド処理を改善したD-3300Tと比べて遜色はなく、質感は優っています。ブラインドテストしても聞き分けられないレベルです。KT-80は、1979年に設計した思い出深い機種で、永い年月がかかりましたが、気に入る音質に改善できました。